【開発生産性カンファレンス 2025】みんなの内製化課題ディスカッション!

2025年7月3、4日に「開発生産性Conference 2025」がファインディ株式会社により開催されました。

3日に行われた「みんなの内製化課題ディスカッション!」では、ダイキン工業の前川 博志さんがモデレーターを務め、パネリストとして、森鳰 武史さん、塚本 大貴さん、笹原 啓佑さん、辰巳 功祐さんが登壇。「内製化」をテーマに、来場者およびオンライン視聴者参加型のディスカッションが行われました。

※本講演では、講演者が所属する「アジャイル内製チーム」が内製開発したアンケートアプリ「Interacta」を使用して、来場者・オンライン視聴者から回答を募集しました。

■モデレータープロフィール

前川博志

ダイキン工業株式会社

テクノロジー・イノベーションセンター データ活用推進グループ 主任技師

IoTプラットフォーム「DK-Connect」のSREチーム、サービスエンジニア支援プラットフォームのアーキテクトなどを経て、テクノロジー・イノベーションセンター内のAWSを始めとした開発インフラの標準化に従事。さらにそれらの開発プラットフォームを活用するアジャイル開発チームのアジャイルコーチも務める。

■パネリストプロフィール

森鳰武史

ダイキン工業株式会社

テクノロジー・イノベーションセンター データ活用推進グループ チームマネージャー

データサイエンティストとして従事したのち、当時の開発体制では事業貢献できていないという課題感から内製チームを新たに立ち上げ、事業部門と共に空調データを利用したサービス「EneFocus α」を開発し市場化に至る。その後アジャイル開発チームの開発者兼マネージャーを務め、自律性を重視したチームビルディングに取り組んでいる。

塚本大貴

ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーション・センター データ活用推進グループ プロダクトオーナー

入社半年後に現在のアジャイル内製チームに参画し、開発者としてアジャイル開発のノウハウを学ぶ。その後、事業の方向性やプロダクト推進への興味からプロダクトオーナーとしての業務を始め、事業部・大学等と協力しながらプロダクト価値の拡大に取り組んでいる。

笹原啓佑

ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーション・センター データ活用推進グループ スクラムマスター

空調データを活用したサービス「Enefocus α」の立ち上げ時から開発に携わり、その後2チームでスクラムマスターを経験。現在はスクラムマスターとして活動する傍ら、社内の内製開発チームのイネイブリングにも従事している。

辰巳功祐

ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーション・センター データ活用推進グループ テックリード

2020年に新卒で入社。生産技術部門で工場の生産効率化に取り組む中でシステム開発に強い関心を抱き2023年に現チームに参画。現在は社内向けの営業支援ツールの開発に従事している。

内製化に向けて社内外で積極的に活動を続けるダイキン工業

──集まってくださった皆様も、ぜひ議論にご参加いただければと思います。まず簡単に自己紹介をさせてください。本日モデレーターを務める前川です。アジャイルコーチ兼マネージャーをしています。

森鳰:森鳰と申します。私は内製チームのマネージャー兼開発者を務めています。3年ほど研究職としてAIの研究開発をしていましたが、プロダクト化と収益化に課題を感じ、社内ソフトウェア開発の体制・やり方を変えるべく開発者に転身してチームを立ち上げました。

塚本:塚本と申します。現在のチームではプロダクトオーナーとして、事業側と議論しながらプロダクトの方向性を決める役割を担っています。当初は開発者としてチームに関わっていたのですが、より良い内製化を目指して行動した結果、現職にいたります。

笹原:内製化チームでスクラムマスターを務めている笹原と申します。スクラムマスターは4年ほど経験しており、現在は所属チーム以外に、新設された開発チームのイネーブリングも兼任しています。

辰巳:テックリードの辰巳と申します。普段は開発者として活動しつつ、テックリードとして技術選定や技術負債解消のオーナーシップを取っています。本日は皆さんと議論できることを楽しみにしています。

──続けて、チーム全体のマネージメントをしている森鳰さんより、弊社のアジャイル内製チームについて紹介します。

森鳰:はい。ダイキン工業のアジャイル内製センターは、もともと4名ほどの一つのスクラムチームとしてスタートしましたが、プロダクトの拡大や新規事業に伴い人数が増加しました。そこで、チームトポロジーの考え方に基づき、連携可能な形でスクラムチームの適切な分割を進めてきました。

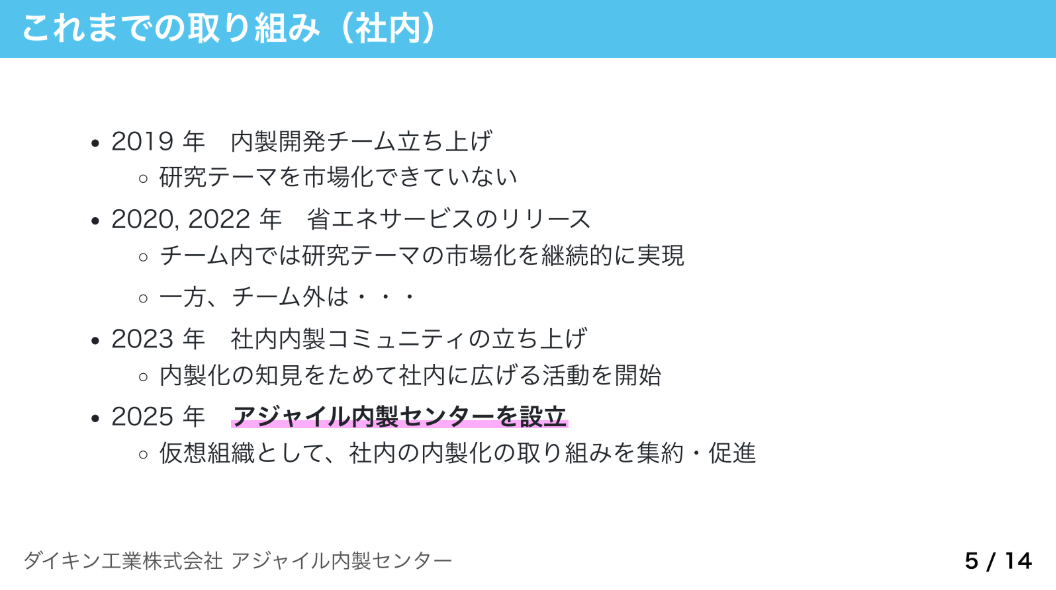

──これまでの取り組みについてもお話いただけますか。

森鳰:私は「自分の研究テーマを実用化できていない」という課題を解決するために、内製のチームを立ち上げて有志で省エネのサービスを開発し、リリースまで漕ぎつけました。その体験を通して、開発者が業務やプロダクト、顧客と直接の接点を持ち、それを開発に活かせる点は大きな強みだと感じました。この知見を社内外に広めるために、社内に内製コミュニティを立ち上げて、現在まで活動を続けています。

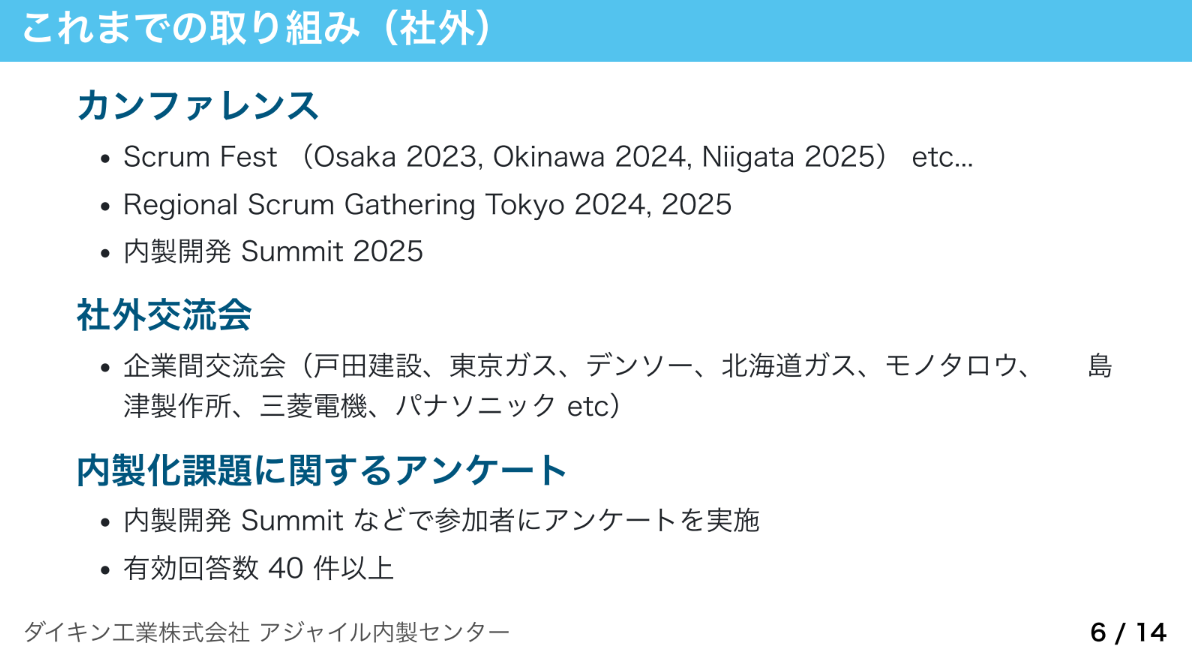

──社外の取り組みについてもご紹介させてください。ダイキン工業のアジャイル内製チームは、積極的にカンファレンスに参加しています。こちらに載せていないものでは「Cloud Operator Days Tokyo 2025」というOps系のイベントでもお話しする予定です。

私たちは、積極的な登壇をきっかけに社外との交流が増え、どの企業も似たような課題を持っていることを知りました。より幅広い方々とディスカッションしたいと考え、本日ここでお話しさせていただいています。

理想の開発組織は「みんなで育つ」がキーワード

──最初の質問は「目指す開発組織の状態とは?」です。参加者の皆さん、ぜひアプリから回答をお願いします。ちなみに他社との交流会やアンケートでは上記のような回答がありました。皆さんの回答を待っている間に、この問いに対する私たちのチームの意見も共有したいと思います。プロダクトオーナーの観点で、塚本さんはどう思いますか?

塚本:他社からいただいた回答の中に「委託もしくは要求・仕様通りに開発するのは内製なのか?」といった意見がありましたよね。私たちのチームでは「プロダクトオーナーだけでなく、開発者も含めてメンバー全員が事業目標やプロダクトのビジョンを理解し、それぞれがスキルを活かして働く」を理想として取り組んでいます。それを実現するためにも、プロダクトオーナーとしては、事業側と開発者の橋渡しをして意見を議論できる場を設けることが重要だと考えています。また個人的な意見としては、チームで一番の若手である私が「やりたい」と手を挙げれば責任を持たせてくれるような組織文化もポイントなのではないかと感じています。

──テックリードとして技術側で動いている辰巳さんはどう思われますか?

辰巳:塚本さんがおっしゃったように、事業部やプロダクトオーナーの指示通りに実装するだけでなく、エンジニアもプロダクトに興味を持つことが重要だと考えています。私たちのチームでは、ユーザーがツールを使っている現場を見学して、どのように使われているのか、使いづらい点がないかを自分たちの目で確認するようにしています。ユーザーの声を聞きながら改善ができるのは、内製の醍醐味ですよね。内製を進めるのであれば、ユーザーとの距離が近い状態を実現するのも大切だと思います。

──内製しているからこそ、エンジニア自身が「このプロダクトは自分たちのものだ」と感じられるのですね。

皆さんの回答も見ていきましょう。一番多いのは「開発者全員がプロダクトの成長を意識している」というものですね。その次に「内製にこだわらなくても、顧客価値がゴールであるべき」「組織内でゴール方針が浸透している」といった意見が挙がっています。「みんなで考え、みんなでつくり、みんなで育つ」という回答もいただいていますね。

塚本:最後の回答は会社のスローガンのようにも見えますね。よろしければ回答くださった方にお話を聞きたいです。

──回答くださった方は、会場にいらっしゃいますか?

<回答した参加者挙手>

参加者:はい。これは会社のスローガンではなく、僕が大切にしている言葉です。

──ありがとうございます。「みんなで考え、みんなでつくり」まではわかるのですが、「みんなで育つ」には、どういった意味が込められているのですか?

参加者:リソース思考と人志向という考え方がある中で、僕は人志向を大事にしているんです。

──人月といった単位で見るのではなく、「この人に任せる」というイメージですか?

参加者:「現段階ではできないことがあっても、1ヶ月後にできるようになれば良い」といった感じで、みんなで成長していくことを目指すイメージですね。これは個人だけでなく、事業やプロダクトにも言えると思います。ファーストリリースで全てが揃っていなくてもいい、と言うか。個人もチームもプロダクトも、みんなで育てていくというのを大事にしています。

──「みんな」には、開発チームだけでなく事業部門や組織全体まで、いろんなものが含まれるのですね。ちなみに、現在はどのような立場で取り組みをされているのですか?

参加者:アジャイルな組織づくりを担当しています。

──組織づくりを進める上で、周囲は乗ってきてくれますか?

参加者:……正直難しいです。人にもよるし、これまでのバックグラウンド、バックボーンによっても反応は異なりますね。

──周囲を巻き込むのは大変ですよね。それでも、そういった考えを持っておられるのは素晴らしいと思いました。ありがとうございます。今の話を受けて、チームとして何か意見はありますか?

森鳰:「みんなで育つ」という考えが、素晴らしいと思いました。私自身、プロダクト開発において現状できないことを事業側の担当者が実際の業務でカバーするなど、事業部の垣根なく関係者全員で顧客課題を解決したことがあります。あれはとても良い経験だったと思っていますし、この考えには、とても共感しました。

人材不足だけでなく、上層部の理解不足も課題のひとつ?

──次は「内製化を阻む組織課題とは?」と題して、実現していく上での課題について話していきたいと思います。チーム課題に立ち向かってきた森鳰さんから、一言いただけますか。

森鳰:ダイキン工業の場合は、製造業特有の価値観や文化の影響があったと思います。システムの作りきりを前提とした制度や文化をソフトウェア開発に持ち込むと、上手くいかないケースが多かったかなと。また、開発工程が設計者、実装者、テスターと組織的に分断されてしまい、協力しあう体制ではなかったことも課題でした。

──製造業に限らず、大企業は変更コストが高く、改善のフィードバックを回すための土壌が不足している気がしますね。成功している分野があればあるほど、それに対する挑戦的な取り組みが難しくなるのかもしれません。延長線上として外注依存がある場合、切り替えが困難になるのだと思います。

皆さんの回答を見てみると「上層部の内製開発やアジャイルに対する理解と権限委譲が足りていない」という声が多いようですね。その他に「業務量に対する物理的な人材不足」「技術に対する人材不足」「人月商売」といった課題を挙げていただいています。

特に「上層部のアジャイルや内製化に対する理解・権限委譲が不足している」というのは、多くの方が感じている課題だと思います。この投稿をされた方、あるいは同様の課題をお持ちの方で、何か発言したい方はいらっしゃいますか?

<参加者挙手>

参加者:私は長年メーカーに勤めていて、アジャイルを導入してきましたが、権限委譲されればスムーズに進むことが明確だと感じています。現在は独立して別の現場にいますが、かつてはコマンド&コントロール型の上司がいて、アジャイルとはかけ離れたところにいました。上層部が「外注に丸投げすれば仕事が増えてもこなせる」と考えているとかね。そうした状況はどこでも共通なのだろうと感じました。上層部がアジャイルを理解するためには、バリューストリームから始めて、価値がどのように流れるかを理解した上で取り組まないといけないのだと思います。単に「アジャイルでやるぞ」だけでは、失敗することが多い印象です。

──なるほど。我々のチームも、懐疑的だったところからアジャイルを続けてきたと思いますが、森鳰さんはどのように継続されてきたのですか?

森鳰:私たちのチームは、勝手に集まって勝手に成果を出して、それが認められたことで「投資価値がある」と評価される流れができました。小さな範囲ではそれで良いのですが、組織に広げようとするとまた別の課題があって。そこは笹原さんの方がご存知だと思います。

笹原:そうですね。基本的には、森鳰さんがおっしゃったように、成功を積み上げていくしかないと考えています。現在、私は開発者兼イネーブリング担当として他チームに入り込んでいますが、技術を教える存在として歓迎はしてもらえていると思います。この「歓迎してもらえている状態」を生かしてアジャイルを浸透させ、プロダクトを成功に導きたいと考えて、現在取り組んでいます。

──他に、ご自身の取り組みや苦労話など、共有したいことがある方はいらっしゃいますか?

<参加者挙手>

参加者:「上層部のアジャイルや内製化に対する理解や権限委譲が不足している」と回答した者です。我々の会社では、企業の内製開発を支援する事業をしています。当初は理解ある部門長と共に進めることで一定の形ができてくるのですが、それをさらに広げようとすると、上層部のアジャイル理解が不足しているために、継続が困難になるケースが多々あります。やはり、現場での実践と上層部へのアジャイル教育をセットで行うことが、重要なのではないかと常々感じています。

──ありがとうございます。そのほか、アプリの方に「言ったもん負け文化」という、気になる回答も届いていますね。「提案者に全ての責任を押し付けられる」ということでしょうか。確かに、提案者の業務負担が増えるというのは、課題の一つかもしれませんね。

「許可を求めるな、謝罪せよ」の精神で、実績を積み重ねていく

──最後は「内製化課題を解決するために必要なことは?」について議論していきたいと思います。他社へのヒアリングでは「さまざまな会社とノウハウを共有したい」という意見をよく聞いたように思います。ここについて、森鳰さんはどう思われますか?

森鳰:私も最初は一人で環境を変えなければならないところから始めて、途中から前川さんも協力してくださり、少しずつ仲間を増やしてきました。内製化に限らず、新しいことを推し進める立場というのは、改革側に回ることでもあります。社内で孤立してしまったり、頼れる人がいなかったりすることもあると思います。そういった時に、他社の事例を知る機会があれば、当事者に相談するきっかけができます。それに「他社も同じ苦労をしているんだから自分も頑張ろう」と思えますよね。そうした場を実現できるよう、会社の枠を超えてつながれるような、内製化を推進する仲間のコミュニティを形成できれば、と考えています。

──社内のコミュニティ作りは私の方でも実践しており、アジャイルとは直接関係ないAWSのコミュニティも運営していますが、その中でアジャイル開発や内製開発のメンバーが増えてきています。ある程度の規模の会社の場合は社内にも知らない人がいますし、そこを広げると、面白いことができるのではないかと思っています。

ここで皆さんの回答も見てみましょう。「最初に価値を示して、経営層を黙らせる」「経営者のコミットメント 権限移譲」「みんなが顧客視点でプロダクトに向き合う。向き合い方が課題だけど」など、さまざまな回答をいただいていますね。

「最初に価値を示して、経営層を黙らせる」は特に賛同する方が多いようですね。私たちでいうと、現在、森鳰さんが取り組まれている部分でしょうか。

森鳰:そうですね。これまでの取り組みではインパクトが足りていなかったため、もっと会社全体に衝撃が走るような改革的なサービスを作って実績を上げた上で、正式な組織化を目指したいなと思って動いているところです。

コメントで「経営者を黙らせてしまっていいのか」といただいていましたが、投資を通じて利益を高められるように、経営者の共感を得ることが大事だと思っています。

──「経営者のコミットメント 権限移譲」「マネジメント含めて内製化の目的を再確認」という回答にもイイネが集まってきていますね。経営層とどうやってコミュニケーションを取っていくのか、という話でもあると思うのですが、話せる方はいらっしゃいますか?

<参加者挙手>

参加者:私は某メーカーで開発に携わっています。現場でアジャイル化を進める活動を続けていますが、皆さんが回答されているように、上層部とのコミュニケーションは課題ですね。あとは社内規定との戦いも大きな課題だと思っています。これは知り合いに聞いた話なのですが、ウォーターフォールでなければ社内規定を守れなくなってしまう場合もあるそうです。「このルールではアジャイルはできない」と経営層やマネジメントに訴えても「でもこれはルールだから。ルールはそのままで、アジャイルでやれ」と無茶なことを言われることもあるとか。

これって「100キロで走らないと間に合わない」と言っているのに「制限速度は80キロだから、それで間に合わせろ。制限速度を超えたら捕まるぞ」と言われているのと同じ状態ですよね。同じような悩みを抱えている方は、他にもいらっしゃるのではないかと。

森鳰さんが「社内で勝手に集まってやった」とお話しされていたのを聞いて、スピード違反を恐れず実行して、少しずつ実績を積み重ねてアピールしていくしかないのかなと思いました。

──大きな声では言えませんが……知人の某メーカー担当者から聞いた話によると、プロジェクトが問題を起こして修正が必要な段階では、誰もウォーターフォールのプロセスを守っていないというパターンがよくあるそうです。1回作り切るまではウォーターフォールで必死にやるけれど、その後の改善プロセスではウォーターフォールを実行する余裕がなく、うやむやなままにアジャイル風の開発を行っていたとか。

我々の取り組みはPoCのようなフェーズが起点になっていますし、PoCや開発の改善フェーズなど、挑戦しやすいポイントがあるのではないかと思いました。

森鳰:最後に一言だけ。私個人としては「怒られるくらいで済むなら、勝手にやっていいのではないか」という思いで取り組んできました。

──「許可を求めるな、謝罪せよ」ってやつですね(笑)。

時間が迫ってきたので、締めに入りたいと思います。ダイキン工業では、エンタープライズ内製コミュニティを近日中に立ち上げる予定です。運営に興味がある方を募集しておりますので、少しでも気になるという方は、下記アンケートにご回答いただけますと幸いです。本日は、ご参加いただきありがとうございました!

▶︎エンタープライズ内製開発コミュニティ(仮) 準備アンケート