【開発生産性カンファレンス 2025】マネジメントの効力感で実現する、持続可能な開発組織

2025年7月3、4日に「開発生産性Conference2025」がファインディ株式会社により開催されました。

3日に登壇したのは、株式会社Hacobu テクノロジー本部 VPoE室 室長の奥野 秀樹さん。Hacobuでは、事業成長にともない開発組織が急速に拡大する中で、持続可能な組織づくりに取り組んでいます。特にマネージャーを組織開発の要と位置づけ、マネージャー一人ひとりが効力感を持って活躍できる環境づくりに注力しているといいます。

本セッションでは、Hacobuでの取り組みにおける具体的な施策とその成果、直面した課題と解決方法などを紹介します。

■プロフィール

奥野 秀樹

株式会社Hacobu

テクノロジー本部 VPoE室室長

大手SIerでキャリアをスタートし、エンタープライズ向けの開発案件に従事。2018年にSansanへ入社し、WebエンジニアとしてSaaSプロダクト開発に携わった後、EMとして組織のマネジメントを実践。

2024年からHacobuに入社し、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」の開発チームのEMを務める。2025年6月からはVPoE室室長として、開発組織全体の強化を推進している。組織とプロダクト開発の両面から、持続可能な成長を実現するための組織づくりに注力している。

Hacobuの紹介

奥野:株式会社Hacobuは2015年に創業し、現在11年目に突入したところです。従業員数は180名ほどで、東京都港区に本社を構えています。私たちは「運ぶを最適化する」というミッションのもと、物流業界のDXをリードしている会社です。

なぜ物流にフォーカスしているかというと、この業界が抱える社会課題が非常に深刻だからです。実は、あと5年後の2030年には、日本全国で約35%の荷物が運べなくなるという試算が出ています。この数字を聞いた時、私も正直ショックでした。今でもスーパーに米が並んでいないような状況がありますが、35%運べなくなるということは、その状況が5年後にはより一層深刻化するということです。

この問題の背景にはさまざまな要因がありますが、特に大きなものとして以下の2点が挙げられます。1つ目は、物流を支えるトラックドライバーの深刻な人材不足です。2030年には24.8万人ものドライバーが減少すると予測されています。2つ目は、効率性の問題です。実際にはトラックの荷台の60%以上が「空気を運んでいる」状態、つまり積載率が非常に低い状況で走っているトラックが多いのが現状です。

こうした課題に対して、私たちHacobuでは6つのSaaSプロダクトを提供しています。トラック予約受付サービスの「MOVO Berth」、動態管理サービスの「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービスの「MOVO Vista」などです。これらのプロダクトとコンサルティングを通じて、物流業界全体の効率化と最適化に取り組んでいます。

技術面では、各プロダクトで共通の技術スタックをベースにしつつ、プロダクト固有の課題に対しては最適な技術を積極的に導入するアプローチを取っています。また、昨年はFindy Team+ Award 2024の「Frontier Award」を受賞するなど、生産性向上に対する取り組みも外部から評価いただいています。

マネジメントの効力感で実現する持続可能な開発組織…とは?

私たちHacobuのテクノロジー本部では、8名のマネージャーで構成されるマネージャー体制を取っています。本部長CTOを含め、EM+部長+室長の8名で、エンジニア組織としては50人程度の規模です。

一般的に、マネージャーの成果というのは、自チームの成果と、自身が影響を与えた他チームの成果を合わせたものだと言われています。つまり、マネージャーは組織全体の成果最大化を担う重要な役割を担っているのです。

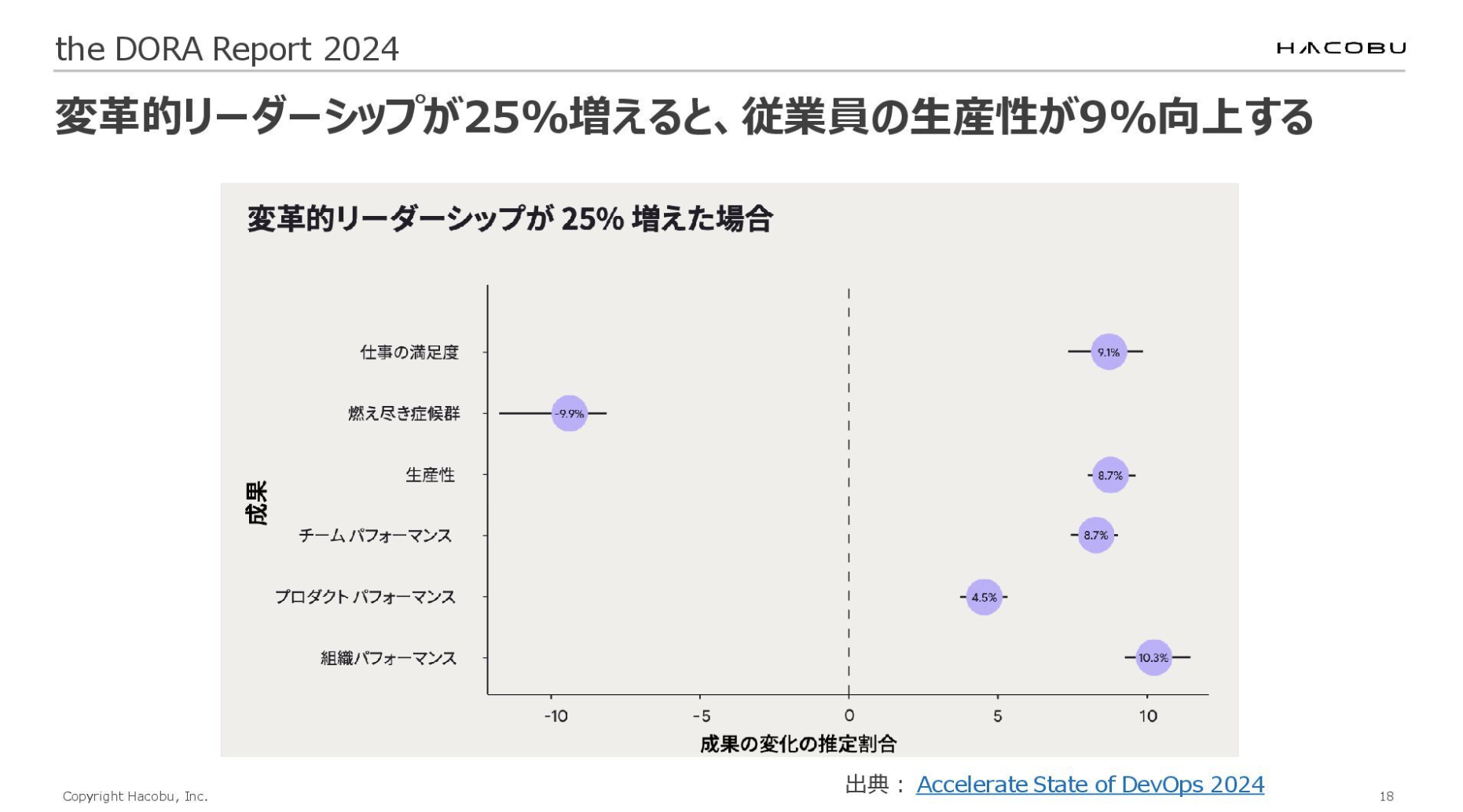

この点については、DORA Report 2024でも「変革型リーダーシップ」として、マネージャーの重要性に言及されています。変革的リーダーシップが25%増えると、従業員の生産性が9%向上するという調査結果も出ており、マネージャーがうまくチームを鼓舞できれば、チームの生産性が向上することがデータでも裏付けられています。

一方で、開発チームのマネジメントは容易ではありません。マネージャーの負担は本当に大きすぎるというのが現実で、部下のマネジメントの困難から新しい組織課題への対応増加、コスト削減要請まで、様々な課題が山積しており、マネージャーは「できる気がしない」という状況に陥りがちです。

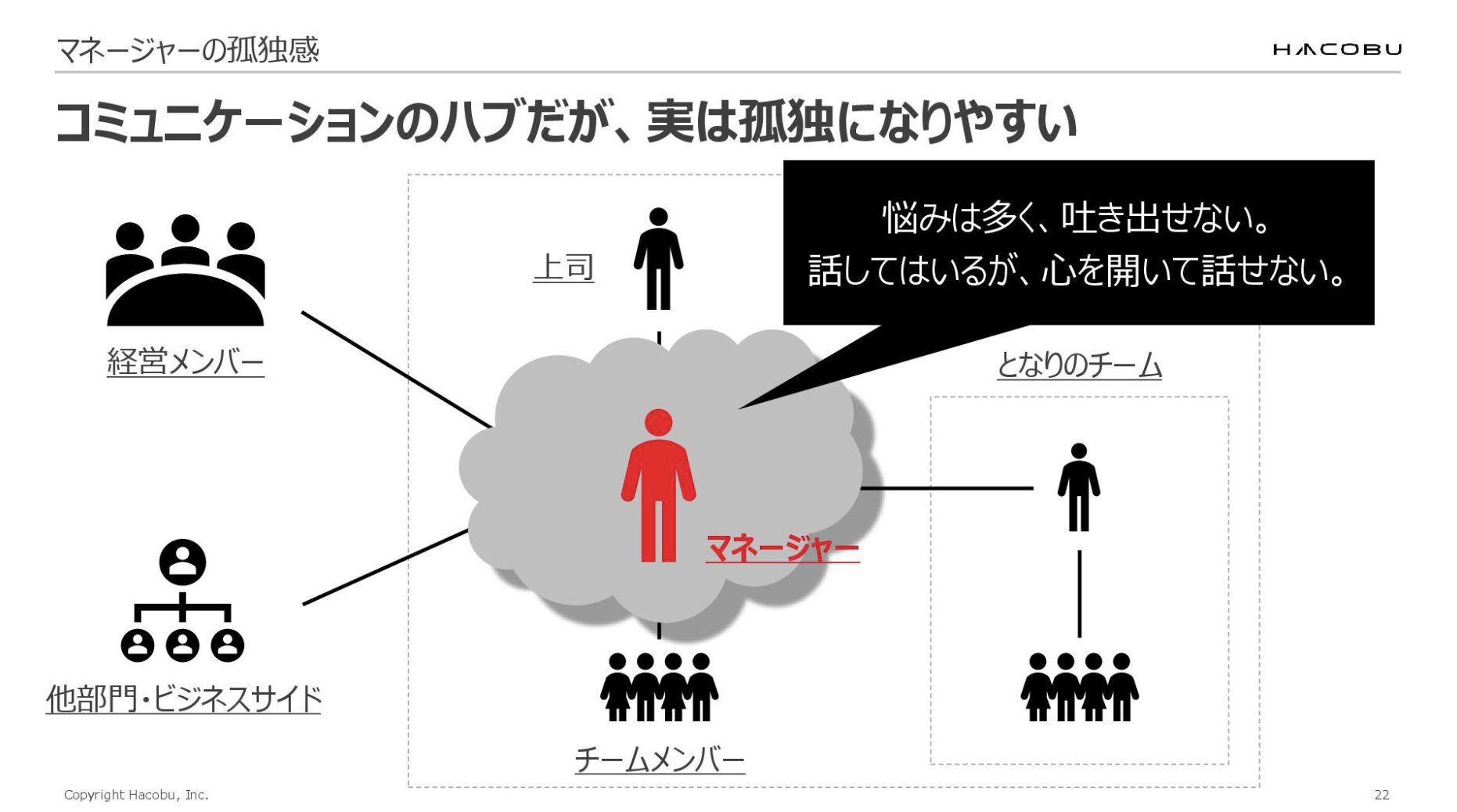

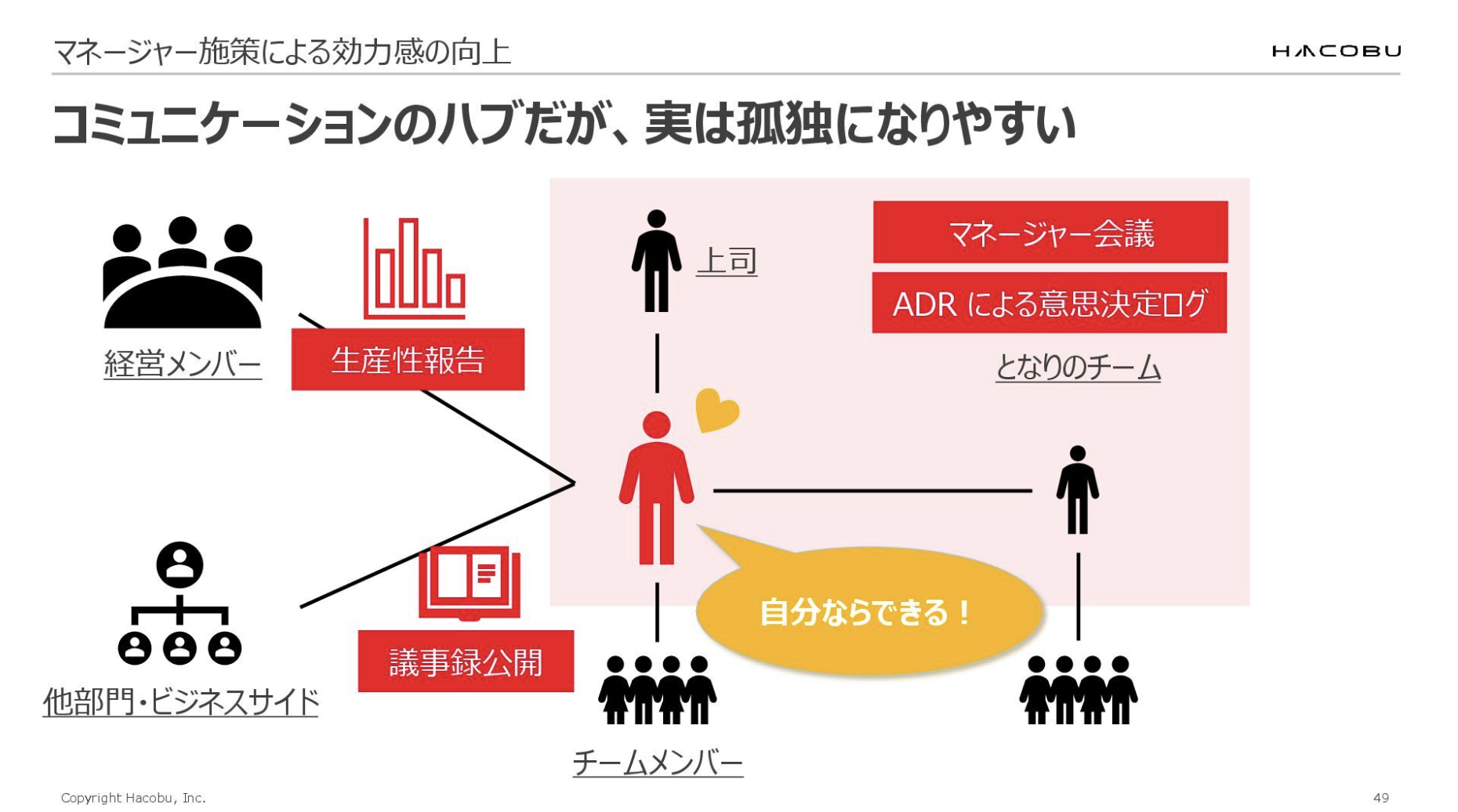

特に深刻なのが、マネージャーの孤独感です。マネージャーはコミュニケーションのハブという重要な役割を担っていますが、実は非常に孤独になりやすいポジションでもあります。様々なステークホルダーとの接点を持ちながらも、悩みが多くて吐き出せない、話してはいるが心を開いて話せないという辛い状況に陥りがちです。

そこで私たちが重要視しているキーワードが「効力感」です。

効力感とは、目標を達成するために必要な行動を自分がうまく実行できると、自分の能力や可能性を信頼できることを指します。一言で言うと「自分ならできる!」という感覚を持っているのが、効力感が高い状態です。

効力感が高い組織では、挑戦しやすくなり、自ら学ぶ・育つ・動くといった行動が促進され、失敗しても立ち上がれるという特徴があります。一方で、効力感が低い組織では、指示待ち、疑心暗鬼、孤独化、成果の分断といった問題が生じがちです。

重要なのは、マネージャーが効力感を持つことで、チームの効力感が生まれるということです。マネージャーがチームの集団効力感を生み出すために、まずはマネージャー自身が自己効力感を抱く必要があります。

Hacobu で取り組んできたマネジメント施策の事例

それでは、効力感を高めるという抽象的な議論ではなく、実際にHacobuでどういうことに取り組んできたかを紹介していきたいと思います。今日は4つの事例を持ってきました。

事例1:マネージャー会議

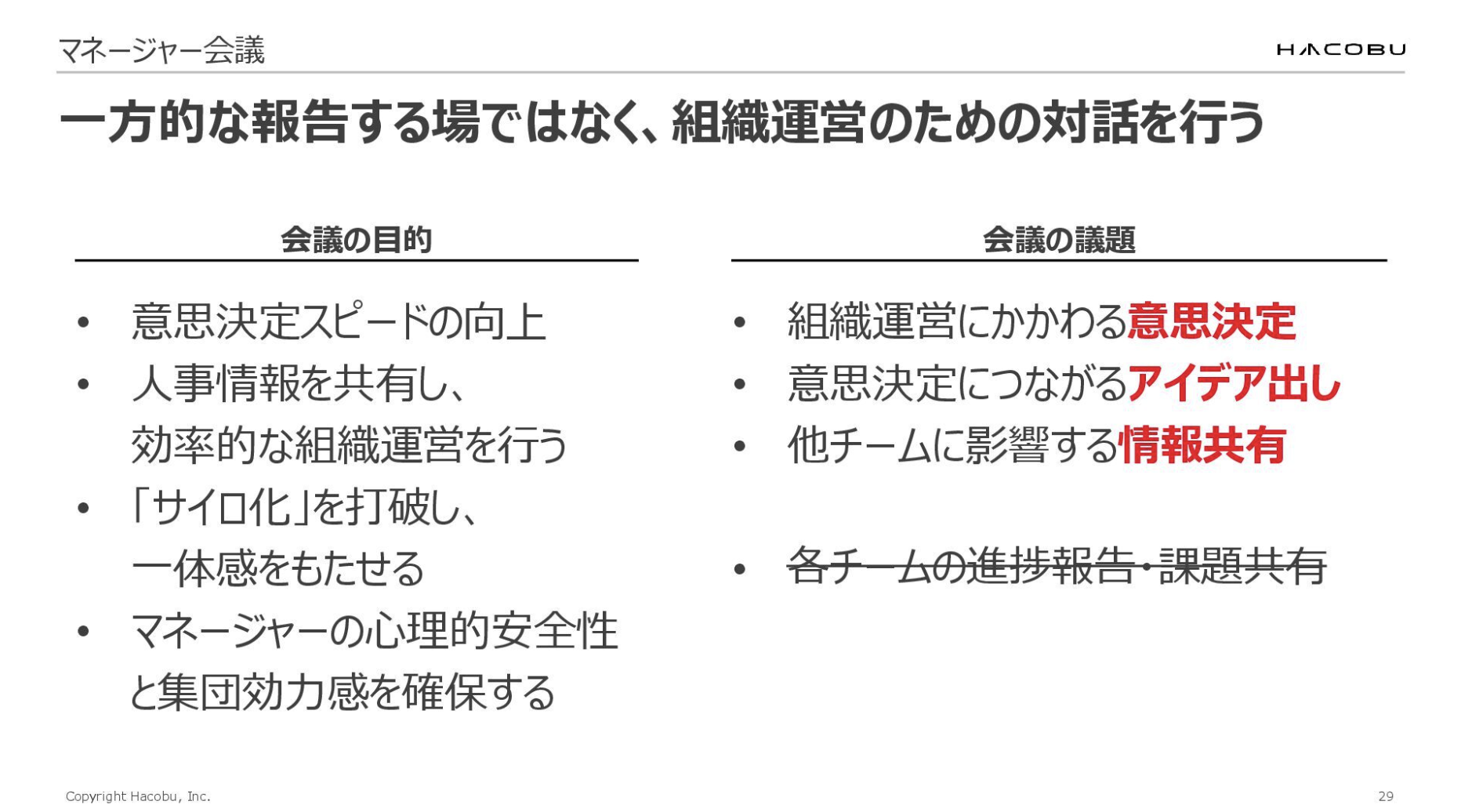

まず1つ目は、マネージャー会議です。私たちは毎週、開発組織のマネージャー8人が集まって1時間半の会議をしています。

各チームからの課題や組織全体の課題を各マネージャーが持ち寄って議論しているのですが、この会議でやっていることは大きく3つあります。組織運営にかかわる意思決定、意思決定につながるアイデア出し、他チームに影響する情報共有です。

今回登壇するにあたって改めて気づいたのですが、よくある各チームの進捗報告や「うちのチームはこんなことやってます」といったことは一切やっていませんでした。マネージャーが集まって何をしているかというと、組織をどうしていくかというところを議論していたんですね。つまり、一方的に報告する場ではなく、ちゃんと対話する、議論するというところを重視していたりします。

重要なのは、マネージャー同士もチームだということです。マネージャーとCTOという関係で見ると、マネージャーがメンバーで、CTOがマネージャーという、ここでもチームなんです。このチームをちゃんと作っていくために、一方的に報告するのではなく、話しやすい場をお互い作っていくというところが重要です。

この場づくりで大事なのは、メンバーがいないからこそ、マネージャー同士が横のつながりで「実は困ってるんですよね」「こういうところ他のチームでもありますか?」みたいなところを気軽にしゃべれる心理的安全性です。また、マネージャー同士がちゃんと組織をどうするかという目標・目的を意識していることで、メンバーに対してもちゃんと説明しやすくなります。

事例2:マネージャー会議の議事録公開

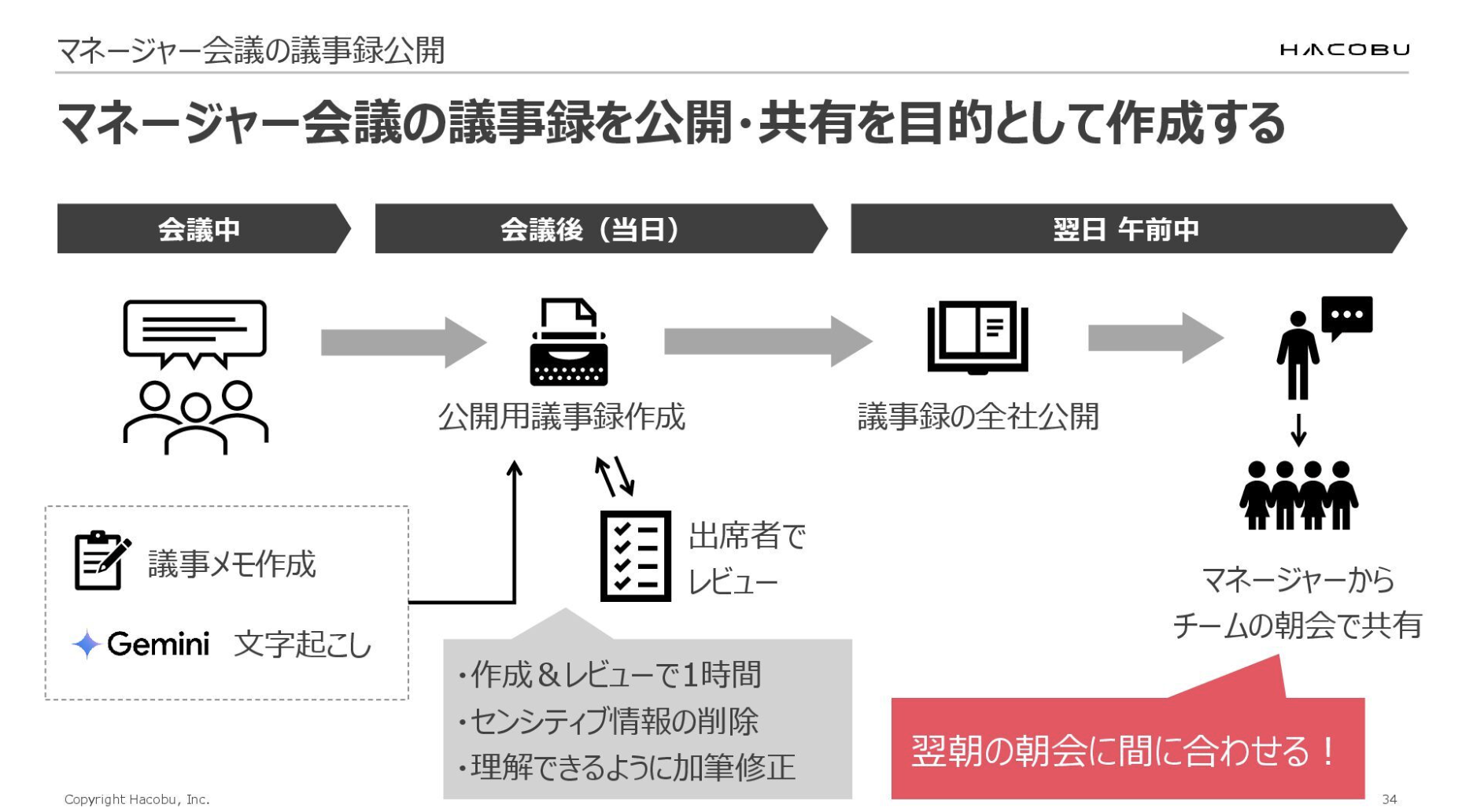

2つ目の事例は、マネージャー会議の議事録公開です。毎週やっている会議の議事録を公開しています。

よくある議事メモから、私たちは公開用の議事録というのを作っています。センシティブな情報を取り除いたり、マネージャーの文脈だから分かるような情報を解説したり、過去の議論へのリンクを貼るといった編集作業を毎週1時間くらいかけて行い、会議をした翌日の午前中までに全社に公開することを目標にしています。

これをやることで得られた効果があります。一番大きいのは、マネージャーの伝達コストが下がることです。以前は各マネージャーが個別に「これ伝えたら駄目じゃないか」「ここまで伝えていいのかな」という編集作業をしていたり、人によっては口頭だけで伝えていたりしました。そうすると、内容や粒度にばらつきや抜け漏れが出てきますし、マネージャー一人ひとりが30分程度かけて伝えることを考える必要がありました。

また、ちゃんと文章に毎週残って公開されていくので、情報が開示されているという透明性によって、意思決定のプロセスも明瞭に伝わり、マネージャー・メンバー間の信頼感を育めているのかなと思っています。

事例3:ADR形式での意思決定ログ

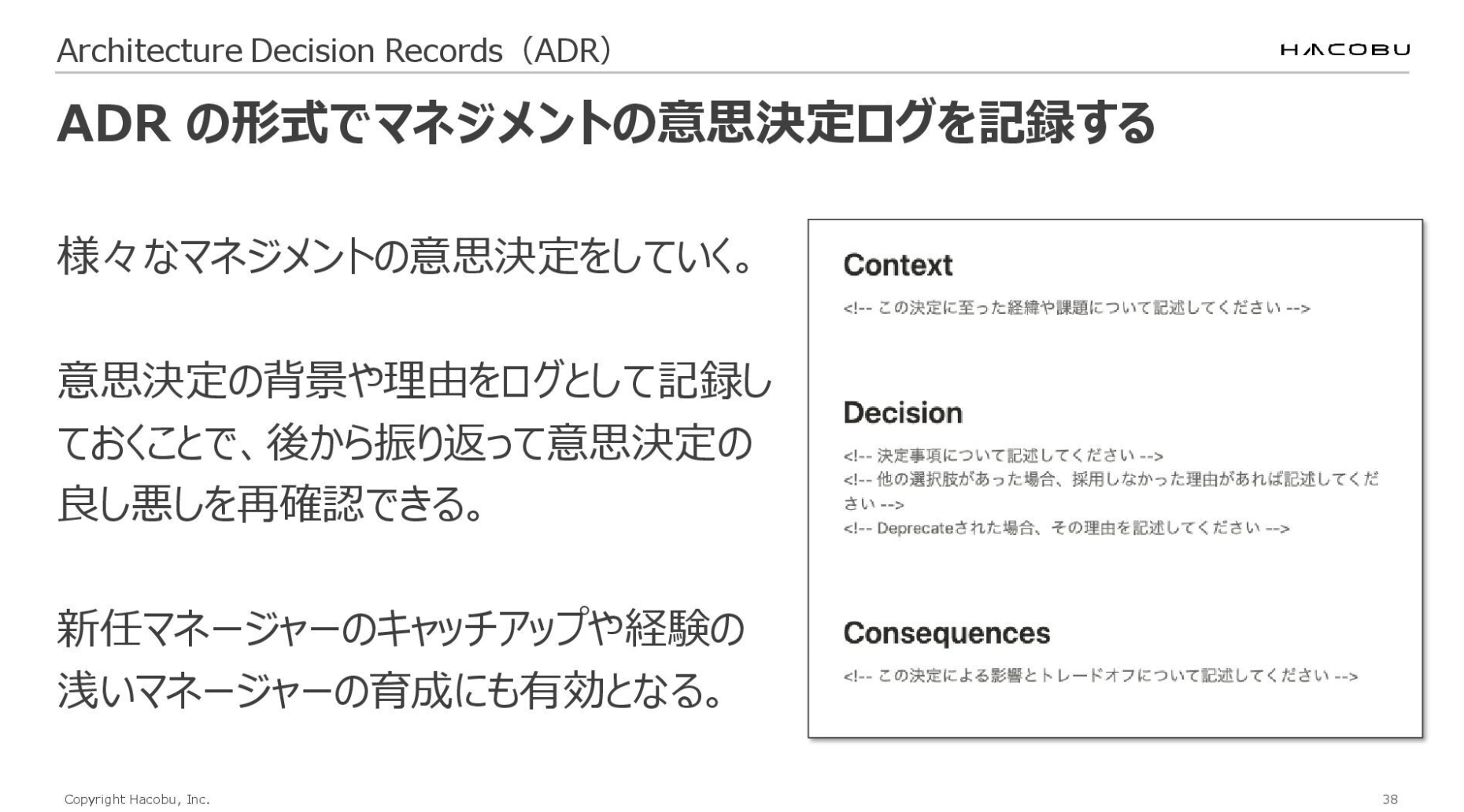

3つ目の事例は、ADR形式での意思決定ログです。ADRというのは、Architecture Decision Recordsということで、技術的な意思決定をまとめるプラクティスなのですが、私たちはマネジメントの意思決定をログとして残す時に、このADRの形式を使っています。

背景のContext、決定したことのDecision、その決定による影響やトレードオフといったConsequencesを記録しています。こういう形式でログを残しておくことで記録もしやすいですし、後々振り返られる、新任のマネージャーが来た時に参考にできるというメリットがあります。

ADRのレビュープロセスとしては、自分だけで完結しない意思決定、他チームへの説明が必要な意思決定については、非同期でレビューしたり、マネージャー会議で議論したりしています。

実際のADR例として、資格補助制度の要件を一時的に緩和するといった内容があります。大事なのは、レビューコメントも討議の過程として残していることです。

結果、この1年間で130件ものADRが作成されました。月10件ということで、ちゃんとログが残せています。最近では、蓄積した130件をもとに生成AIを使ってADRの草案作成もできるようになっています。

事例4:経営会議での開発生産性の状況報告

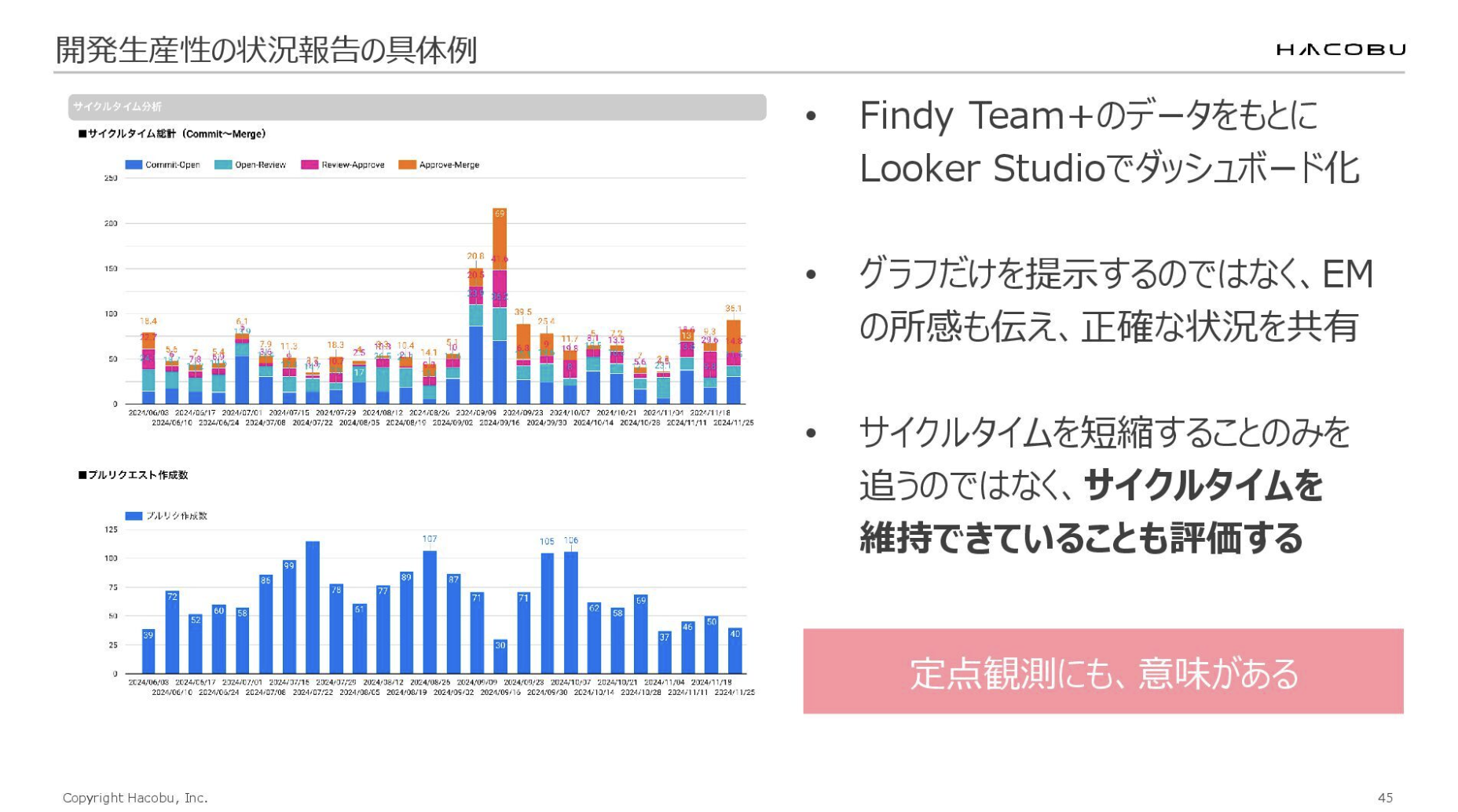

最後の事例は、経営会議での開発生産性の状況報告です。月次で経営メンバーに対して、サイクルタイム、プルリク数、時間外労働時間の3つの観点で報告しています。

データはFindy Team+から抽出し、Looker Studioでダッシュボード化していますが、グラフを見せるだけではなく、プロダクトチームのEMが解釈と所感を加えています。例えば、プルリク数が減っている箇所があれば、「祝日があって、社内の大きいイベントがあったので稼働が下がりました」といった背景をちゃんと説明します。

これを長いことやってきた感覚としては、サイクルタイムを短縮していきたい思いはあるものの、なかなか短縮せず頭打ちとなり、プロダクトが進化し状況が刻々と変化していく中でも、サイクルタイムが維持できているということを経営に報告できるのは意味があると思っています。定点観測として、自分たちの生産性をウォッチしていく、共有していくというのは大事だと考えています。

まとめ

本日は、マネージャーの効力感向上のための4つの施策についてお話ししました。これらの施策により、マネージャーの孤独感という課題から「自分ならできる!」という状態への変化を実現できました。

以前は、コミュニケーションのハブでありながら実は孤独になりやすく、悩みは多いが吐き出せない、話してはいるが心を開いて話せないという状況でした。しかし、マネージャー会議やADRによる意思決定ログ、生産性報告、議事録公開といった各施策により、マネージャーを囲む環境づくりができました。

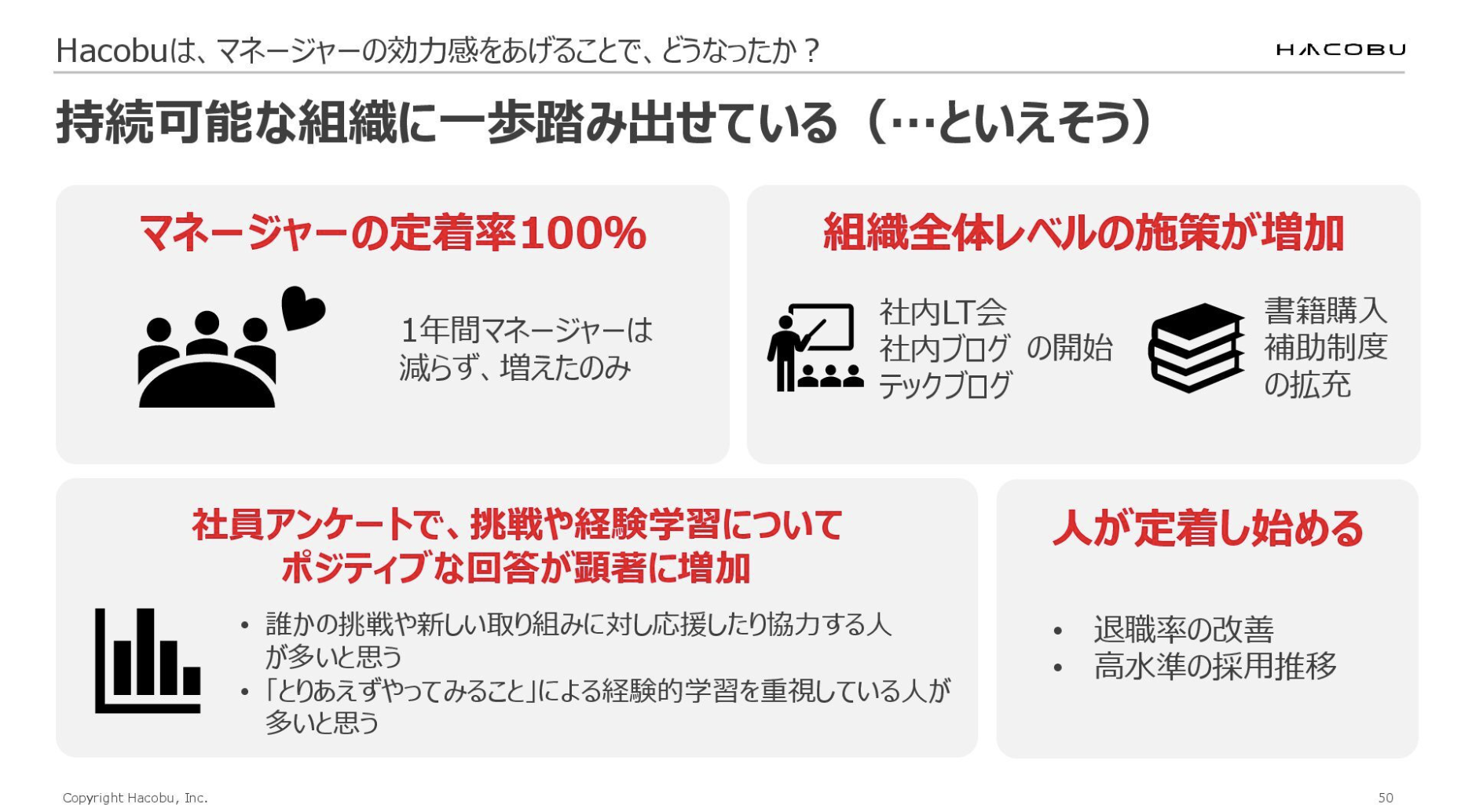

これらの取り組みによって、私たちは「持続可能な組織に一歩踏み出せている」と言えそうです。

最も直接的に大きいのは、マネージャーの定着率100%を実現できたことです。この1年間でマネージャーは減らず、増えたのみという状況で、誰もこの1年間離脱しませんでした。マネージャーがしんどくて燃え尽きてしまうということがなく、自然とマネージャーを続けることができたというのは大きな成果です。

また、組織全体レベルでの施策が増加しました。社内LT会、社内ブログ、テックブログの開始、書籍購入補助制度の拡充など、マネージャーが打ち出す組織全体の施策を実現できました。

社員アンケートでも、挑戦や経験学習についてポジティブな回答が顕著に増加しています。人材定着の面でも改善が見られ、退職率の改善と高水準の採用推移を実現しています。

最後に、もしHacobuをもっと知りたい方がいらっしゃいましたら、採用サイト、公式サイト、note、テックブログなどをご覧いただければと思います。私からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。