【開発生産性カンファレンス 2025】AI コーディングエージェントの時代へ:JetBrains が描く開発の未来

2025年7月3、4日に「開発生産性Conference 2025」がファインディ株式会社により開催されました。

3日に登壇したJetBrainsで日本のカントリーマネージャーを務める堀岡 勝さんは、AI によるコーディング支援が本格化し、開発現場の生産性、セキュリティ、コスト効率に大きな変革が訪れようとしていると語ります。

本セッションでは、JetBrains が開発を進める AI コーディングエージェント「Junie」の構想をひもときながら、AI 活用を前提とした開発基盤のあり方について考察。IntelliJ IDEA との連携によって実現する新たな開発体験に加え、日本企業における IntelliJ IDEA 活用の実例も交えながら、AI 時代の「開発現場の未来」へのヒントをお届けします。

■プロフィール

堀岡 勝

JetBrains s.r.o.

Country Manager - Japan

JetBrainsで日本市場を担当しています。以前は外資系企業で約10年間ソフトウェアエンジニアとして経験を積み、その後、静的コード解析ツールの技術営業やコンサルティングに従事していました。

あなたのソフトウェア開発におけるAIの活用度合いは?

堀岡:皆さんのソフトウェア開発におけるAIの活用度合いはいかがでしょうか?3つの選択肢を用意したので、挙手をお願いします。

「0: 禁止されているか、ほとんど使われていない」に該当する方は、会場を見回してもあまりいませんでした。予想していたよりも少ない印象です。

「1: Claude Code、Cline、Devin、Cursor、GitHub Copilotのエージェントモード、JetBrains Junie等を活用して、半分以上のコードがAIエージェントにより書かれている」

はそれなりにいらっしゃいますね。

ということは、「2: 1ほどではないが、コードの説明やコード補完、部分的なコード生成、テスト生成で活用している」に残りの方が該当するようです。

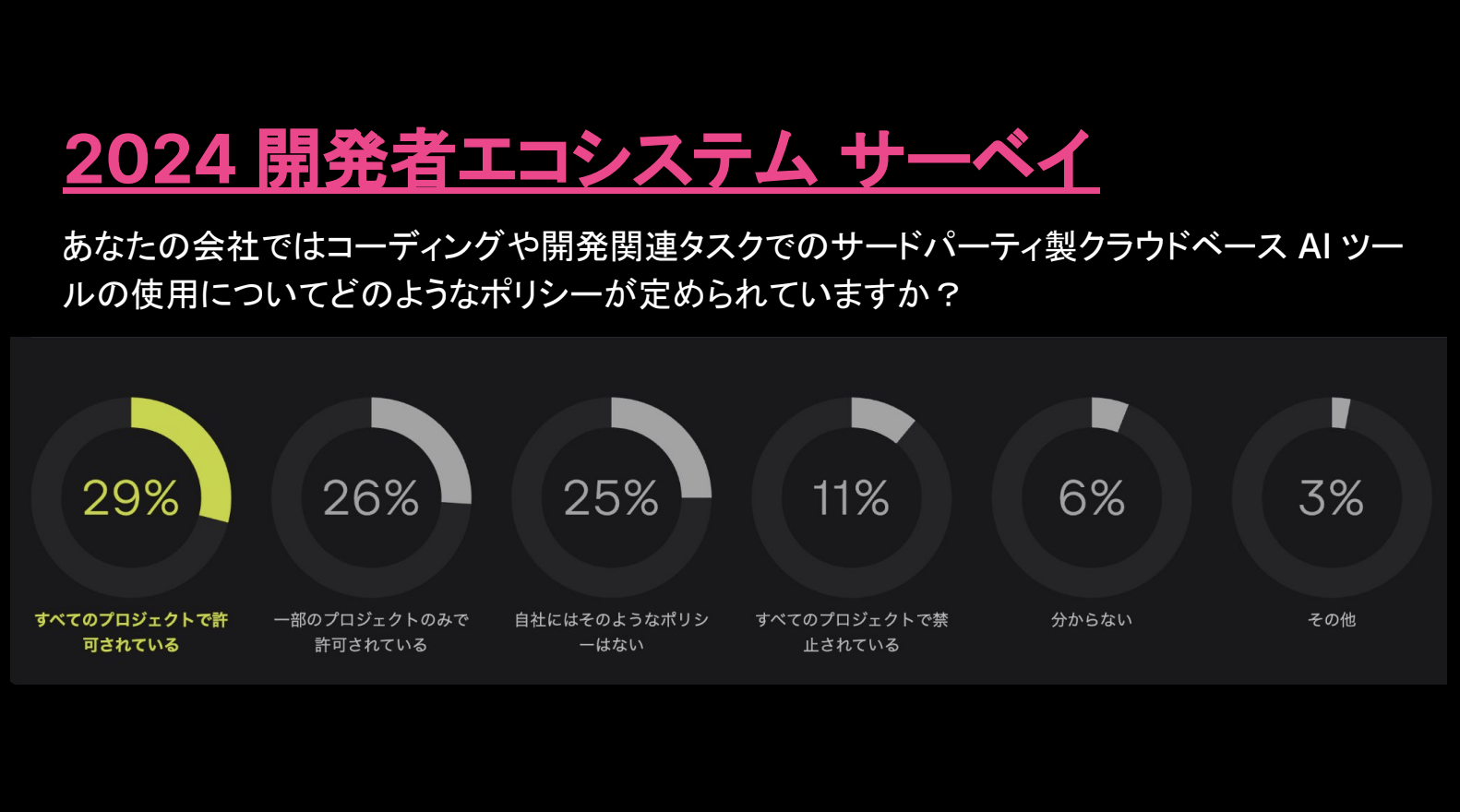

JetBrainsが毎年実施している開発者エコシステムサーベイというものがあります。昨年、全世界の開発者を対象にしたサーベイの結果をご紹介します。

企業におけるサードパーティ製クラウドベースAIツールの使用ポリシーについて調査したところ、「すべてのプロジェクトで許可されている」が29%、「一部のプロジェクトのみで許可されている」が26%、「自社にはそのようなポリシーはない」が25%という結果でした。

一方で、「すべてのプロジェクトで禁止されている」という企業も11%、意外に多くありました。作られているものによると思いますが、防衛関係や知的財産の取り扱いが厳しい企業では、AIツールの使用が禁止されているケースもあります。

続いての質問です。JetBrains製品を使ったことがある方は、どれくらいいらっしゃいますか?

(会場を見渡して)大多数の方が手を挙げてくれました。これだけ多くの方がJetBrains製品の使用経験をお持ちということなので、簡単に製品の特徴についてお話しします。

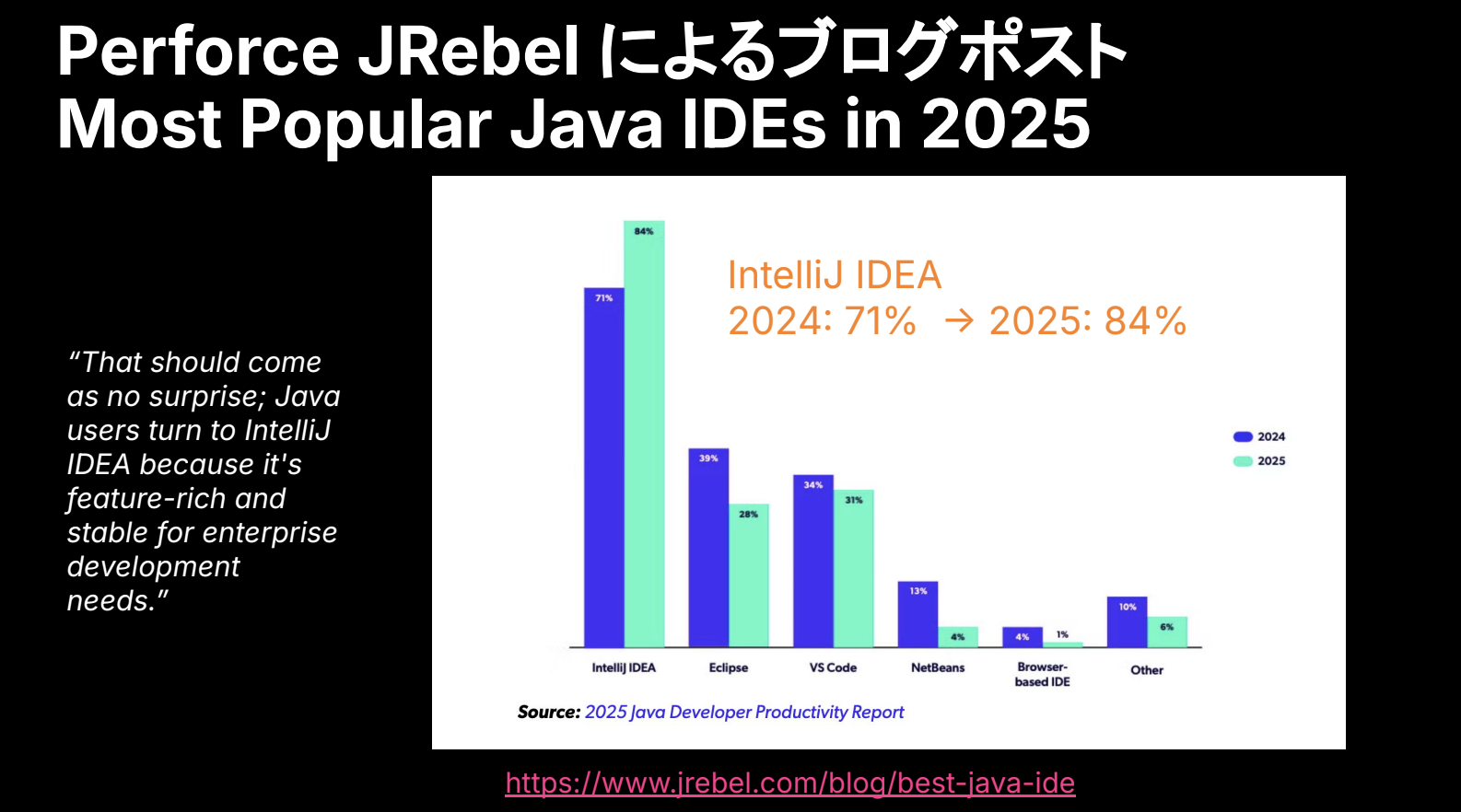

例えば、IntelliJ IDEA(JavaやKotlinのIDE)について言うと、お客様のおかげで年々ユーザー数が増えています。サーベイによって結果は異なりますが、一つの例として、PerforceのJRebelという会社の調査結果をご紹介しましょう。

この調査では、IntelliJ IDEAの使用率が2024年の71%から2025年には84%に増加しています。その理由として、エンタープライズのJava開発において機能が豊富で安定的に使えることから、多くの開発者に選ばれているということが挙げられます。

JetBrainsは個人購入もありますが、売上の約8割はエンタープライズ顧客が占めています。

日本では、バーティカルSaaSやメガベンチャーの顧客に多く使われています。採用される理由は、IntelliJがソースコードを解析し、インスペクション、コードナビゲーション、テスト連携を通じて高品質なコード作成を支援するためです。

2025年、AIコーディングエージェント時代の到来

2025年に入り、AIコーディングエージェントが発展。コーディングのやり方が大きく変わってきています。

Anthropic CEOが3月終わりに発言した内容があります。「3〜6か月で、90%のコードはAIによって書かれるのではないか」というものです。Anthropicの発言なのでポジショントーク的な面もありますが、進化の方向としては確実にその方向に向かっています。

JetBrainsはIDEの会社で、人のコーディングを支援してきました。AIエージェントの進化により、IDEと皆さんの開発にどんな影響があるかを考える必要があります。

ここで2つのシナリオが考えられます。

1つ目、AIによる高品質コード生成が実現し、自然言語から高品質なコードが出力されるようになれば、現在の形のIDEは不要になります。

コード中心ではなく、プロンプトやデザインなど、ソフトウェア設計に必要な自然言語以外のモデルを管理するツールに変化するかもしれません。

2つ目、AI進化の過程で起きる問題として、AI生成コードの品質・セキュリティ問題があります。AIでコードが増加し、人手でのチェックが必要になることで、IDEの重要性がむしろ増すケースも考えられます。

現在のエンタープライズにおける課題

JetBrainsとしては、AIエージェントによって生成されるコードの高品質化は確実に進むと見ています。その流れの中で、時代に合った良い製品を提供することがミッションだと考えています。

現在、様々なお客様からお問い合わせをいただく中で、エンタープライズのお客様特有の課題が見えてきました。

企業によって「うちの会社はGoogleのモデルしか使えない」といった制約があります。背景にある理由は明確ではありませんが、こうした制約が存在するのが現実です。

また、成果物に対して求められる信頼性も異なります。バイブコーディングで出てきたコードで、テストも自動で実行されているからといって、そのままリリースできるわけではないものもあります。

プログラミング言語によっても、AIエージェントで出てくるコードをそのまま信頼できる度合いが異なります。

2024年末頃から「70%問題」と呼ばれる課題が指摘されています。AIの出力は大体70%は良好ですが、残りの30%を完成させるまでは人手による支援が必要です。

これはソフトウェア開発の本質的な問題と似ています。ソフトウェアデザインがあってプロトタイプができると満足感がありますが、残りの10%やコーナーケースへの対応が非常に困難です。

AIでも、進化の度合いにもよりますが、同様の問題が残っています。

AI時代に向けたJetBrainsのソリューション

このような2025年現在の問題に対して、JetBrainsはどのようなソリューションを提供しているかを紹介します。

今回紹介するのは2つです。1つは「AI Enterprise」、もう1つは「Junie」です。

AI Enterprise

AI Enterpriseは、主にビジネス要件に対応したソリューションです。

JetBrainsでは、JetBrains AI、AIアシスタントなどの機能をIDE上で提供しています。会場では使用経験者はあまりいないようですが、機能的にはGitHub Copilotとほぼ同等です。

通常のAI ProやUltimateでは、JetBrainsが各種クラウドモデルベンダーと契約し、複数のモデルを統合してクラウドサービスとして提供しています。

AI Enterprise Cloudの主な特徴は、企業の制約に対応できることです。「Googleのモデルしか使えない」「OpenAIしか使えない」といった企業には、Bring Your Own Key機能を提供します。これにより、企業が契約済みのAPIキーを使用できます。

より厳しいセキュリティ要件には、オンプレミスソリューションも用意しています。オンプレミスモデル単体での使用や、オンプレミスモデルとクラウドモデルのハイブリッド構成が可能です。

AI Enterpriseは、機能的には通常のJetBrains AIサービスと同等ですが、各企業のセキュリティ要件に合わせてAI開発環境を展開できる点が特徴です。

Junie(AIコーディングエージェント)

Junieは、CursorやDevinなどのエージェント型コーディングツールと同様の機能を提供しますが、JetBrainsは独自の方向性を目指しています。

Junieには3つのゴールがあります。まず、エージェントの基本性能として、与えられたタスクを一回で解決できる能力の向上です。次に、IDEとの統合です。そして、エンタープライズ対応として、大規模コードベースでの高品質コード生成に焦点を当てています。

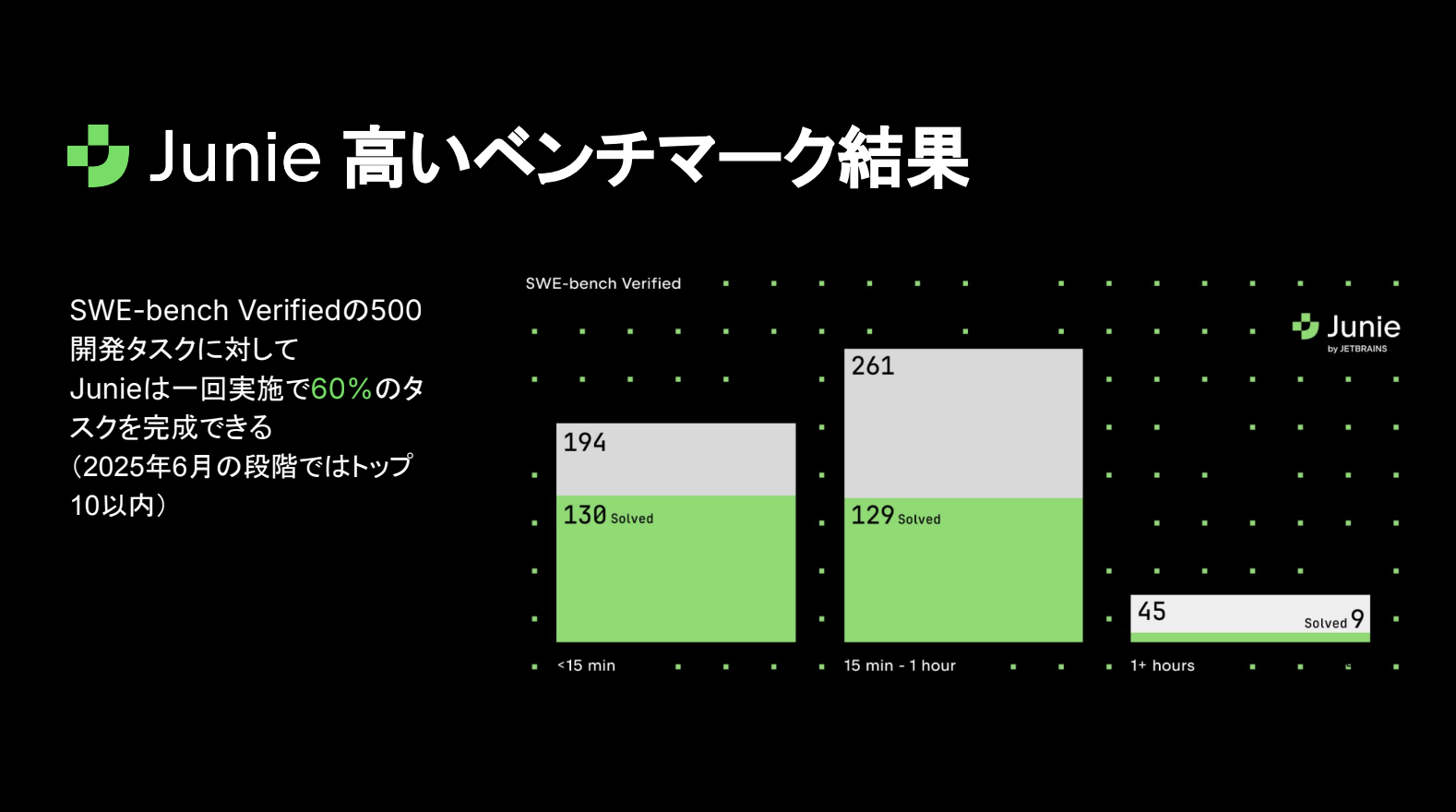

AIエージェントの機能を評価するための指標として、SWE-benchmarkがあります。JetBrainsのJunieは初回で60%のタスクを完了できます。

AIエージェントの性能は日進月歩で変化していますが、2025年6月時点では、トップ10以内の成績を記録しています。

IDEとの統合により、別のツールをインテグレーションする必要がなく、既存のJetBrains IDE利用者はそのまま延長線上で使用できます。また、ライセンス管理やテクニカルサポートも1つの窓口で対応できます。

Junieが高い性能を提供する仕組みを説明します。一般的なAIエージェントは、ラージランゲージモデルでコード生成を行いますが、それだけでは不十分で、モデルで足りない部分を各種ツールで補います。

言語モデルは確率的に動作するため、出力が毎回正しいとは限りません。そこで、IntelliJの機能をガードレールとして活用し、言語モデルの出力をチェックします。これにより、コードに問題があればエラー箇所をフィードバックし、言語モデルに修正を指示して、コードの品質を向上させる仕組みになっています。

Junieは4月のリリース以降、多くのユーザーに使用され、様々なフィードバックを得ています。

ネガティブなフィードバックには主に2つあります。クォータの消費が激しく不足してしまうことと、動作速度が遅いことです。開発チームは高速動作モードの提供も検討していますが、スピードと品質はトレードオフの関係にあります。

一方で、ポジティブなフィードバックでは「Junieは遅いが、出力されるコードの品質が高い」「人手での修正作業が少なくて済む」「結果的に生産性は高い」という評価を得ています。

そのため現在の開発方針としては、早く動くモードも研究しつつ、出力コードの品質向上を重視し、人手での修正が不要になることを目指しています。

全世界244名のユーザーを対象としたインタビューでは、1週間で3〜8時間、または8時間以上の工数削減を実現したというフィードバックが得られています。

Junieを企業のコードベースで試用したい方向けに、JetBrainsではガイドラインファイルを提供しています。

Cursorのルールファイルなど、各種AIエージェント向けのルールファイルと同様に、Junie版も用意されています。例えば、Spring Boot向けには推奨設定ルールが提供されており、試用を検討される場合はこれらのガイドラインを参考にできます。

JetBrainsが作成したものではありませんが、JunieでSpring Bootを使ったバイブコーディングのコンテンツがUdemyで提供されています。定期的に更新されているため、実践的な学習リソースとして活用可能です。

JetBrainsのAI関連技術

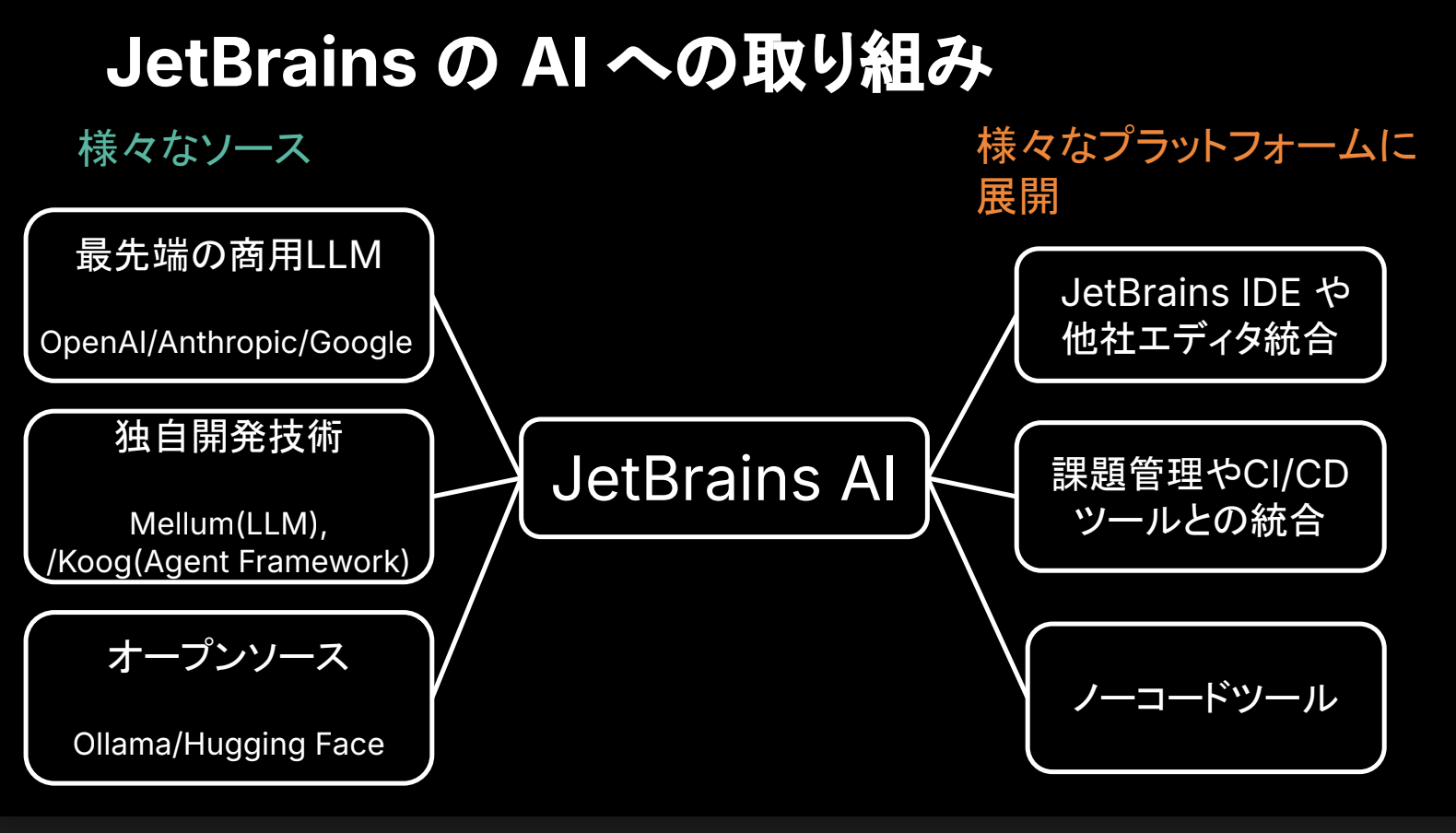

JetBrains AIでは、OpenAI、Google、Anthropicなどの商用モデルを活用しています。

差別化要因として独自技術も開発しており、代表例にMellumがあります。これはコード補完に特化したモデルで、JetBrainsのコード補完機能では最新の商用モデルではなく、この独自開発モデルを使用しています。また、Koogと呼ばれるAIエージェントのフレームワークも開発しています。

商用LLM、独自開発モデル、オープンソースモデルを統合し、JetBrains AIとしてサービスを提供しています。

提供先は、JunieやJetBrains AIなどのIDEプラグインに加え、課題管理やCI/CDツールとの統合、ノーコードツールなど多岐にわたります。

現在、Junie on GitHubを提供開始しています。これはプライベートAPIまたは順番待ち登録での利用となっており、正式リリース時期は未定ですが、今後より多くのユーザーが利用できるようになる予定です。

このサービスでは、GitHubのIssueに対してJunieがサーバーサイドで動作し、IDEの外部でCI/CD環境内での処理を実現します。

また、VS Code版AIアシスタントをβ版として提供開始しました。VS Codeは広く使われているプラットフォームのため、JetBrains AIを様々な形で提供することを目標としています。

今後はノーコードツールなどの研究も進めており、新たな発表が予定されています。

本日は、AIコーディングエージェント時代のエンタープライズ向けソリューションとして、AI EnterpriseとJunieの2つを紹介しました。Q&Aや実際の動作デモについては、会場のJetBrainsブースにお越しください。

アーカイブ動画も公開しております。こちらも併せてご覧ください。

※ご視聴には登録が必要です