【開発生産性カンファレンス 2025】リアーキテクチャとAI活用で実現する、急成長プロダクトの開発生産性向上

2025年7月3、4日に「開発生産性Conference 2025」がファインディ株式会社により開催されました。

3日に登壇したMOSH株式会社のエンジニアリングマネージャー 鈴木 翔大さんは、AIを含めた生産性向上とリアーキテクチャによる限界生産性の向上の両輪を回すことで、急成長する事業や、AIを始めとするテクノロジーの変化などの要求の変化に対して適応し、迅速に市場へ製品を投入できる"競争優位性"を獲得できると語ります。

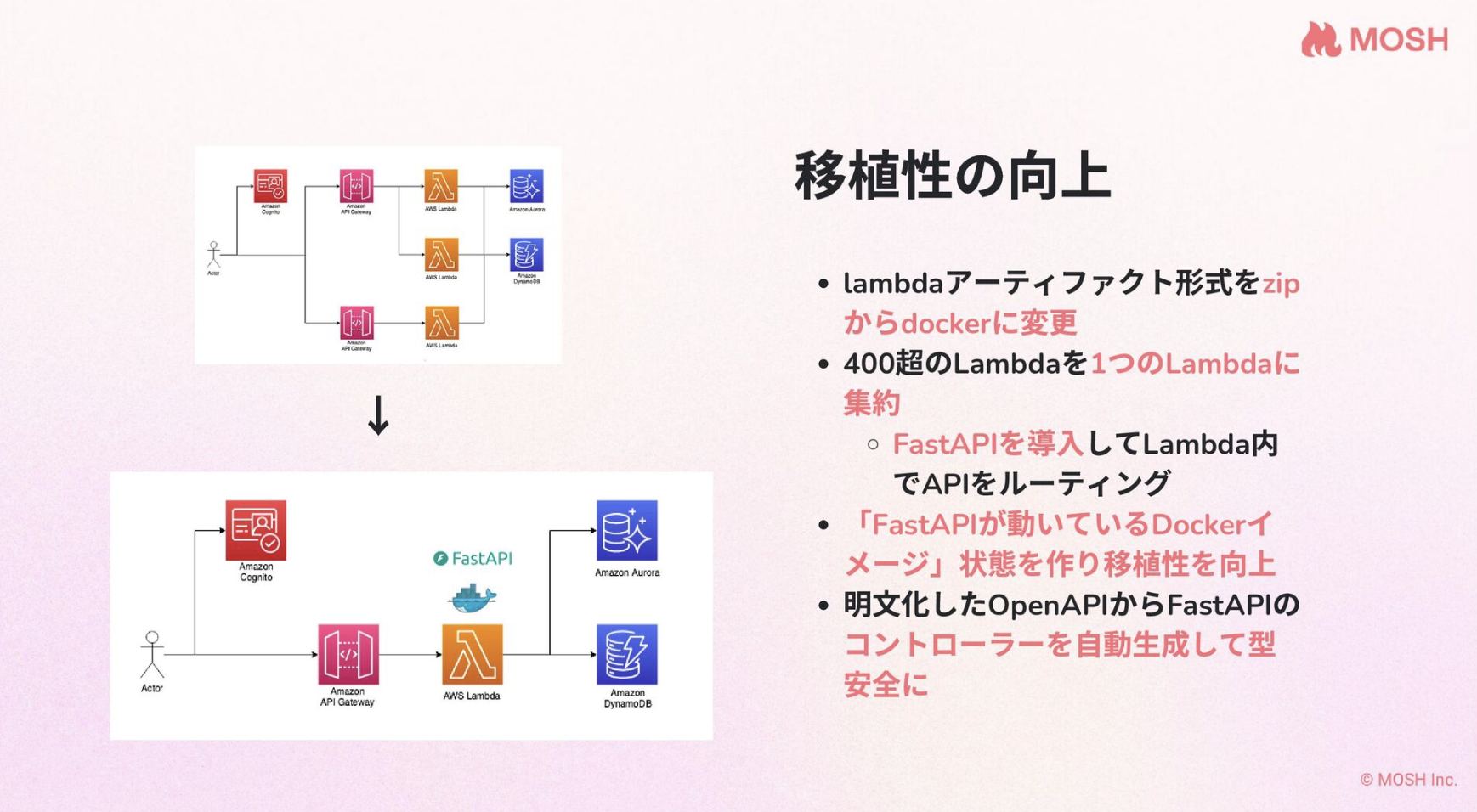

本セッションでは、急成長するプロダクトにおける課題への対応とさらなる成長に向けたリアーキテクチャおよびAIツールの活用事例を紹介。400超のLambda統合、shadcn/tailwindを活用したデザインシステム構築、OpenAPIベースのスキーマ駆動開発、Docker化によるポータビリティ向上など、開発生産性を高めるためのリアーキテクチャの実践について解説します。

■プロフィール

鈴木 翔大

MOSH株式会社

エンジニアリングマネージャー

IdaaSプラットフォーム、IoT農園サービスなど様々な組織で技術マネジメントを経験してきました。MOSHではプロダクティビティーチームで主に技術基盤の改善や開発チームへのイネーブリングを行っています。個人ではorvalのmaintainerとしての開発やrailsなど複数のOSSへのコントリビュート活動を行なっています。

MOSHのビジネスとプロダクトについて

鈴木:開発生産性とAI活用の話に入る前に、まず私たちのビジネスとプロダクトについて説明します。

MOSHのビジョンは「指名経済の実現」です。個人がサービスを購入する際、相手に対する信用が重要な要素となります。従来、個人が事業活動を行う場合、購入者に信頼を与えて商品を購入してもらうことには困難がありました。

しかし、SNSやYouTube、TikTokなどの動画コンテンツの普及により、個人の発信力が飛躍的に向上しました。その結果、個人が提供するサービスでも安心して購入できる環境が整い、クリエイターエコノミー市場が急速に活性化しています。

この変化により、企業や組織ではなく、特定の個人から直接サービスを受けたいというニーズが高まっています。このような「指名経済」の活性化が、私たちの事業の根幹にある考え方です。

MOSHでは様々な分野のクリエイターが活動しています。英語学習、ヨガ・フィットネス、ヘルスケア、育児・子育て、オンラインサロンなど、個人の特性を活かした200以上の職種がカテゴリーごとに登録されています。

これらのクリエイターの中には、個人または少人数のチームで月数千万円から数億円規模の経済圏を構築している事例も数多く見られます。このような実績は、個人の専門性と発信力を組み合わせることで、従来の企業モデルに匹敵する事業規模を達成できることを証明しています。

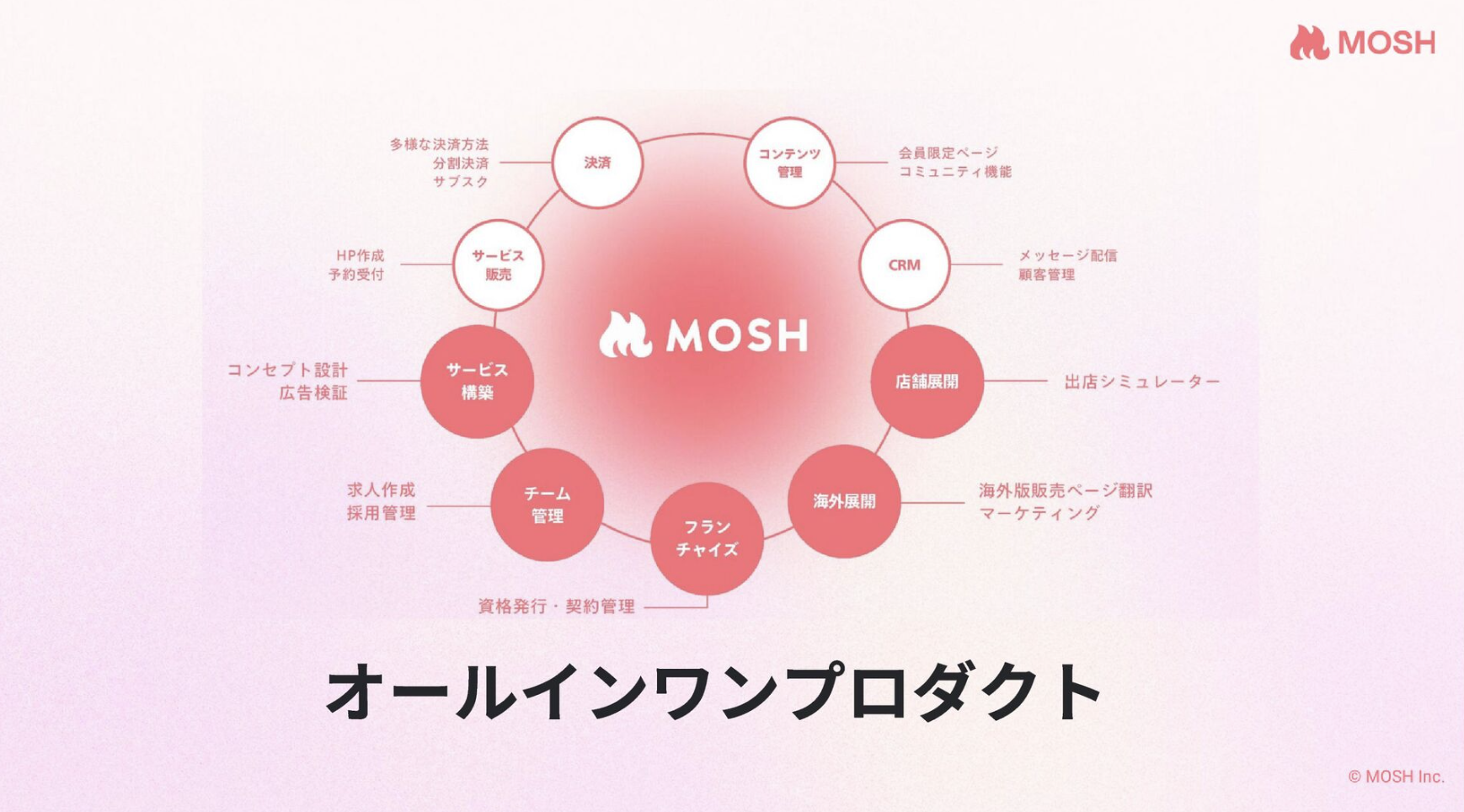

MOSHはクリエイターに対してオールインワンプロダクトを提供し、彼らが抱える多様な課題を解決しています。現在提供している主要機能には、決済システム、コンテンツ管理、CRM(顧客関係管理)があります。将来的には、サービス作成の効率化機能や、少人数のクリエイター同士が協力して事業運営を行うためのチーム管理機能の開発も計画しています。

このような事業展開により、MOSHは順調な成長を遂げています。特に注目すべき指標として、年間GMV(Gross Merchandise Value)が2年連続で前年比300%成長を達成している点が挙げられます。

こうした このような事業成長の中で、MOSHは現在2つの重要な外部環境変化に対応しています。

第一に、クリエイターエコノミー市場と指名経済圏の発展があります。前述の通り、個人または少人数のチームで月数千万円から数億円規模の事業を展開するクリエイターが急増しています。

第二に、生成AIをはじめとするテクノロジーの進化です。これは開発者だけでなく、クリエイター自身にとっても重要な要素となっています。生成AIなどのテクノロジー活用により、個人や少人数チームでも高い生産性を実現できるようになり、業務効率化、品質向上、事業拡大が可能になっています。

私たちは、これらの外部環境変化にどう向き合うかを考えています。『Googleのソフトウェアエンジニアリング』では、競争優位について「技術の状況が移り変わる速さと予測不可能性を前提とすると、あらゆる製品にとって競争的優位とは、迅速に市場に投入できる能力の中に存在する」と述べています。

この競争優位としての適応速度を実現するために、まず改善前のMOSHが抱えていた技術的課題を整理する必要がありました。主な問題点として、低凝集・高結合のソースコード、過度なファイル分割による低凝集、不要な共通化による不要な高結合といったアンチパターンが存在していました。

また、不要なAPI呼び出しとそれによる待機時間の長さ、クライアント・サーバー間のAPI定義不一致、OpenAPIのスキーマと実装の乖離といった問題もありました。さらに、1時間かかる手動デプロイは不安定で失敗することもあり、APIのアクションごとに用意した400超のLambdaによりメンテナンスコストが膨大になり、バックエンドが突然デプロイできなくなるといった事態にも直面していました。

このように、外部環境の変化に対してソフトウェアの適応速度が鈍化していることが、MOSHが直面していた課題の一つだったのです。この認識が、今回紹介するリアーキテクチャとAI活用の取り組みの根本的な動機となっています。

生産性と限界生産性

続いて、本題の生産性と限界生産性について説明します。

『技術革新と不平等の1000年史』から定義を引用します。生産性は「労働者1人当たりの平均生産量」、限界生産性は「労働者が1人増えることで生産量が増大したり、サービスを提供できる顧客が増加したりすることでもたらされる追加的な寄与」と定義されています。つまり、生産性は1時間あたりの作業量などのアウトプットを指し、限界生産性はそれがどれだけユーザーに価値を与えられるかというアウトカムを意味します。

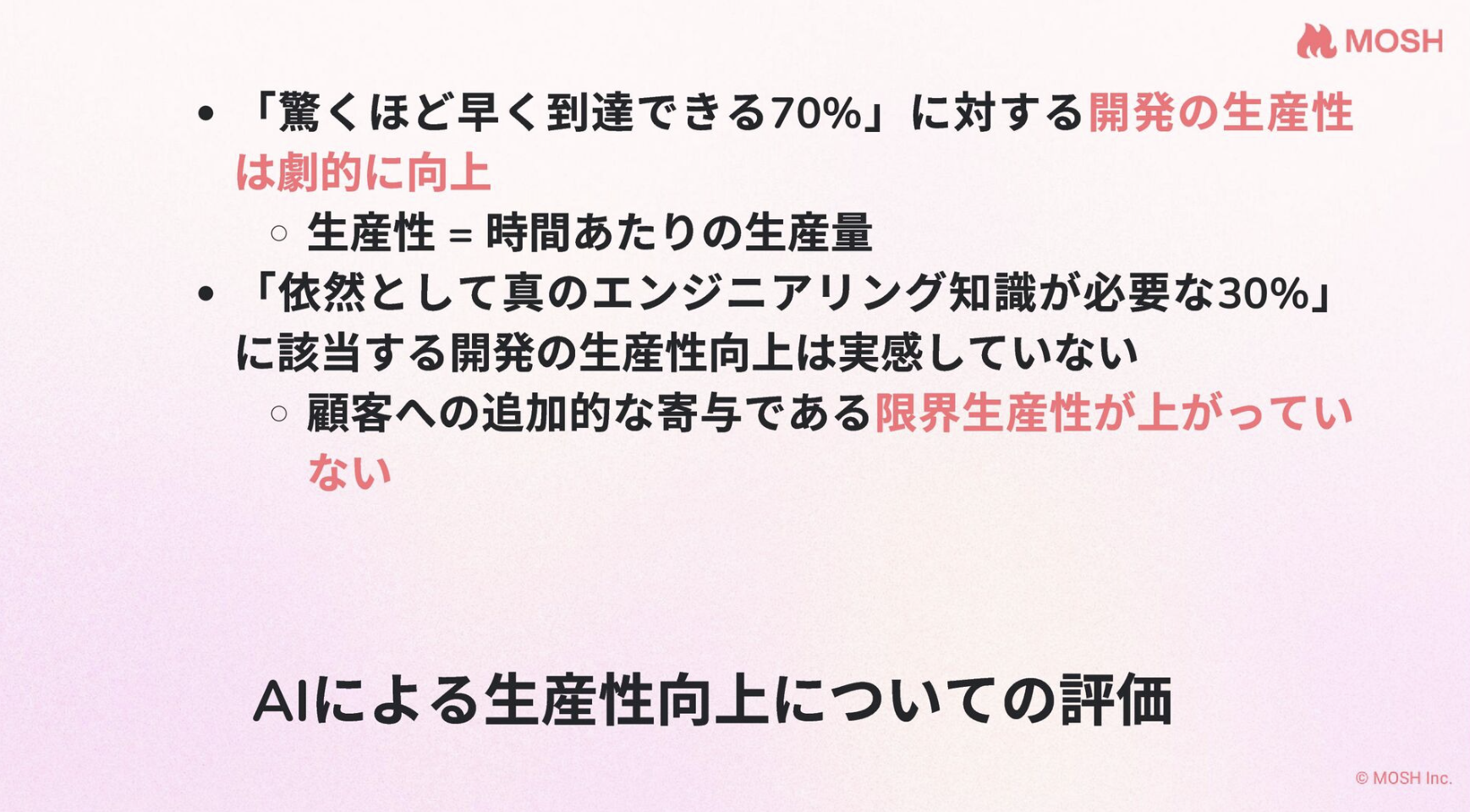

AI活用による開発生産性を考える上で重要な概念として、『Beyond Vibe Coding』で「70% Problem」について紹介されています。これは、目標の70%までは驚くほど早く到達できる一方で、最後の30%、つまりソフトウェアを本番環境で使用可能で保守性と堅牢性を備えたものにするには、依然として真のエンジニアリング知識が必要であるというものです。

『Googleのソフトウェアエンジニアリング』では、プログラミングを「コードを生産する即時的行動」と定義しており、これは先ほどの「驚くほど早く到達できる」70% の領域と高い親和性があります。一方、ソフトウェアエンジニアリングは「コードを利用しなければならない期間中に有用に保つために必要であり、またチームを横断した共同作業を可能とする、ポリシー、プラクティス、ツールのセット」と定義されており、これは「依然として真のエンジニアリング知識が必要」な30%の領域に該当します。

MOSHの開発組織を評価すると、70%の領域では1時間あたりの生産量が劇的に向上している一方で、30%の領域では開発の生産性向上をあまり実感できず、顧客への追加的な寄与(限界生産性)が向上していないという課題が見えてきます。

生産性の激増に対して、限界生産性がどうなっているかを制約条件の理論で分析します。『ザ・ゴール』では、スループットを「販売を通じてお金を作り出す割合のこと」、ボトルネックを「処理能力が与えられている仕事量と同じか、それ以下のリソースのこと」と定義しています。重要なのは「ボトルネックの1時間あたりの生産能力が組織の生産能力を決める」という点で、開発量がどれだけ増えても限界生産性は比例して上がりません。

スループットはコードをデリバリーする品質管理の部分、ボトルネックは真のエンジニアリング知識が必要な30%の領域に集約されます。具体的には、ドメインの深い理解、設計力、コードレビューの技術などが含まれます。

問題となるのは、生産量が激増したことで個々の品質が下がる力学が生まれていることです。バッチサイズの肥大化や「動いているからOK」というバイアスが発生し、品質低下によるスループット低下という悪循環が起こります。

この分析から、MOSHが直面している課題を2つに整理しました。第一に、外部環境の変化に対するソフトウェアの適応速度の鈍化、第二に、激増した70%の生産性と30%に依存する限界生産性の乖離による限界生産性の頭打ちです。

競争的優位としての適応速度と限界生産性の頭打ちを解決するため、MOSHでは組織とシステム両面でのアプローチを採用しています。

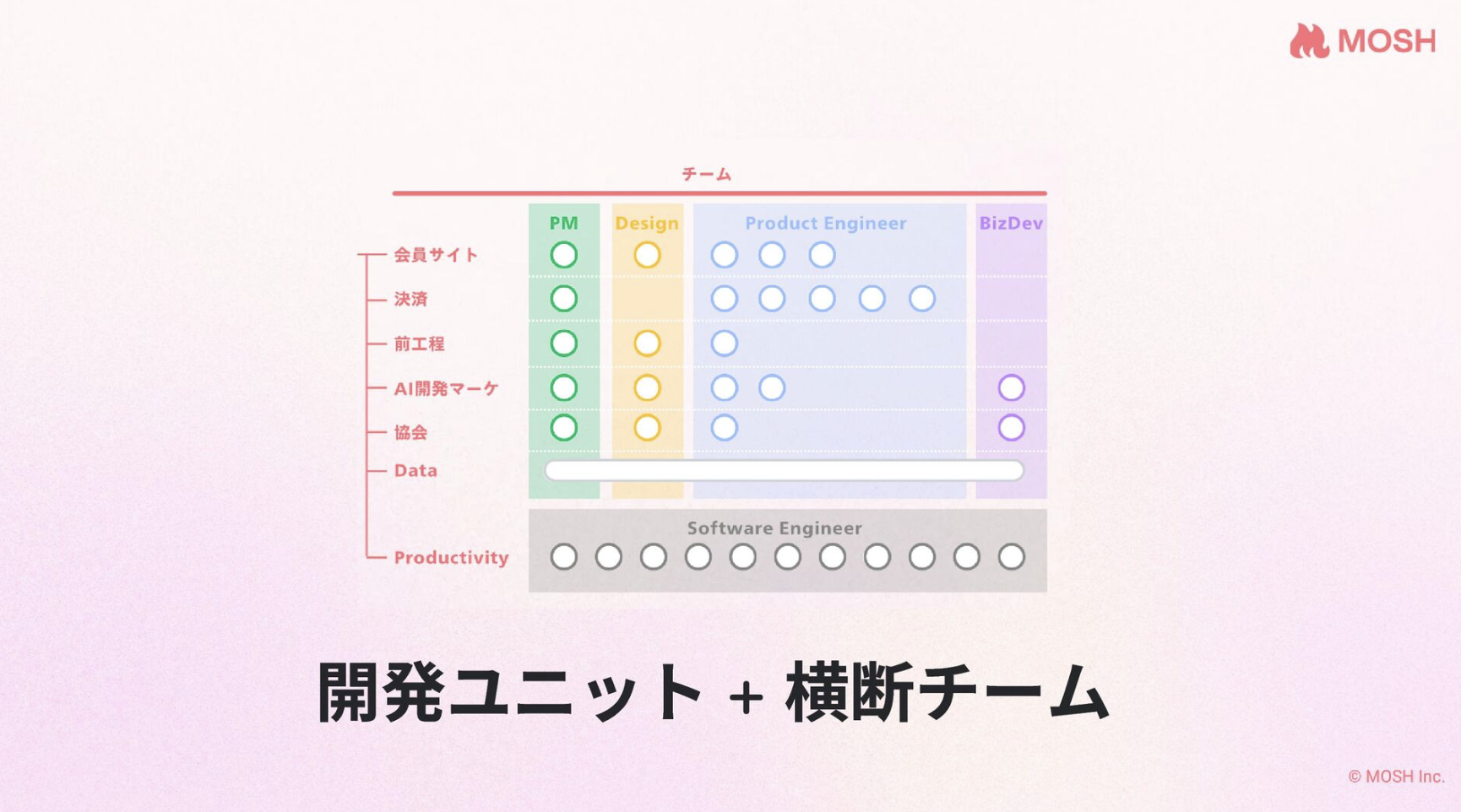

まず組織面での取り組みについて説明します。限界生産性の向上に向けて、スループットを上げるための自律稼働した開発チームと、それを実現するための横断組織を紹介します。

組織面での最重要要素として、フルサイクル開発を位置づけています。これは、デザインから開発、デプロイ、オペレーション、ユーザーフィードバックを受けてドメイン理解を深めた上での開発という一連のサイクルです。

『小さなチーム、大きな仕事』から重要な指針を引用すると「小さなチームでは、人に仕事を振る人間ではなく、働いてくれる人間が必要だ。全員が何かを生み出さなければならない。そこには無駄の余地はなく、創造性が求められるのだ。チーム全員が顧客と関わりを持たなければならない。これこそ、チームが顧客の気持ちを理解する唯一の方法だ」とあります。

MOSHでは、チームを意図的に3〜5人の構成にしています。少ない人数による制約を設けることで創造性を発揮し、顧客の知見をチーム全体で共有することを重視しています。

フルサイクル開発は技術だけでなく、顧客とのコミュニケーション能力や運用を見据えた総合的な能力が必要で非常に難易度が高いです。そこで、横断チームとしてプロダクティビティーチームを設置し、技術基盤を支援しています。

この体制により、自律稼働する開発チームが増えることで同時開発量が向上し、開発組織全体のスループットが上がって限界生産性の向上に寄与すると考えています。

次にシステム面での取り組みについて説明します。先ほど申し上げたフルサイクル開発をしっかり実現していくために、ソフトウェアエンジニアリングの複雑性や技術的な難しさを低減して、限界生産性を向上するためのシステムアーキテクチャについて説明します。

重視したのは段階的なアップデートでしっかり価値を届けていくことと、新旧のアプリケーションを共存させることです。

また、フルサイクル開発実現のための抽象化や簡略化でガードレールを作り、影響範囲を限定化しています。複数のラインの開発チームが並行して動くため、影響範囲をしっかり限定することが重要です。さらに、AIによる生成コードの品質向上、高速な検証サイクルの実現を図っています。

最も大事にしているのは、高い成果が見込まれるのであればモダンな技術も積極的に採用するという姿勢です。特に重要なのが新旧の共存で、『トヨタ生産方式』の「十分な保全さえ実施していれば、たとえその保全に費用が発生しようとも、買い替えたほうが安くつくなどという話はありえぬことだ」という考えを採用しました。古いシステムをメンテナンス可能な状態にして共存していくことが重要であり、新機能と両立するという方針を決定しました。

この考えのもと、フロントエンドとバックエンドの段階的なリアーキテクチャを実施しています。

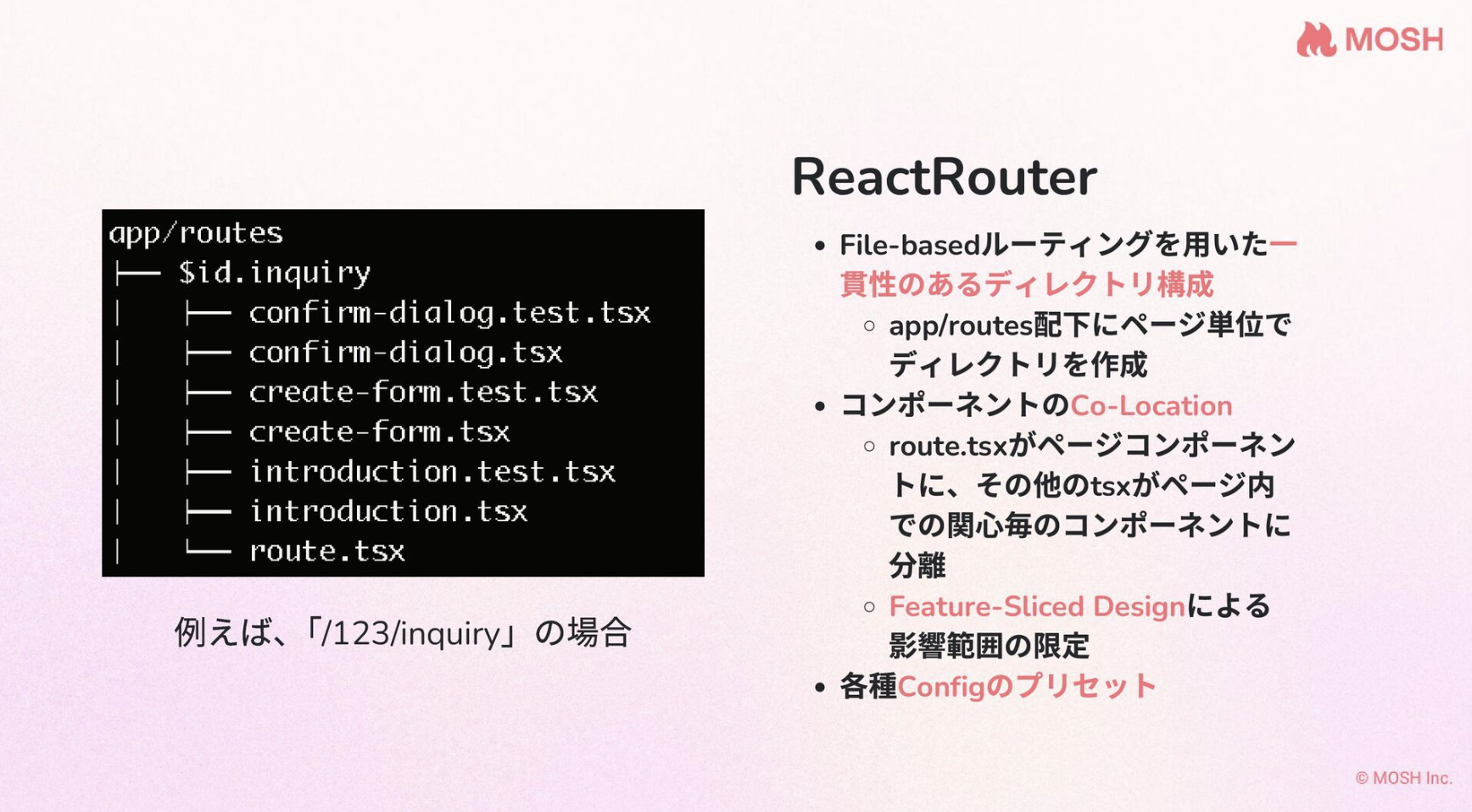

フロントエンドでは、ゼロベースでの技術選定を行い、AngularベースからReact + ReactRouterへの移行を実施しました。既存のバックエンドAPIを活用するためSPA構成を採用し、旧アプリケーションとの共存を図っています。

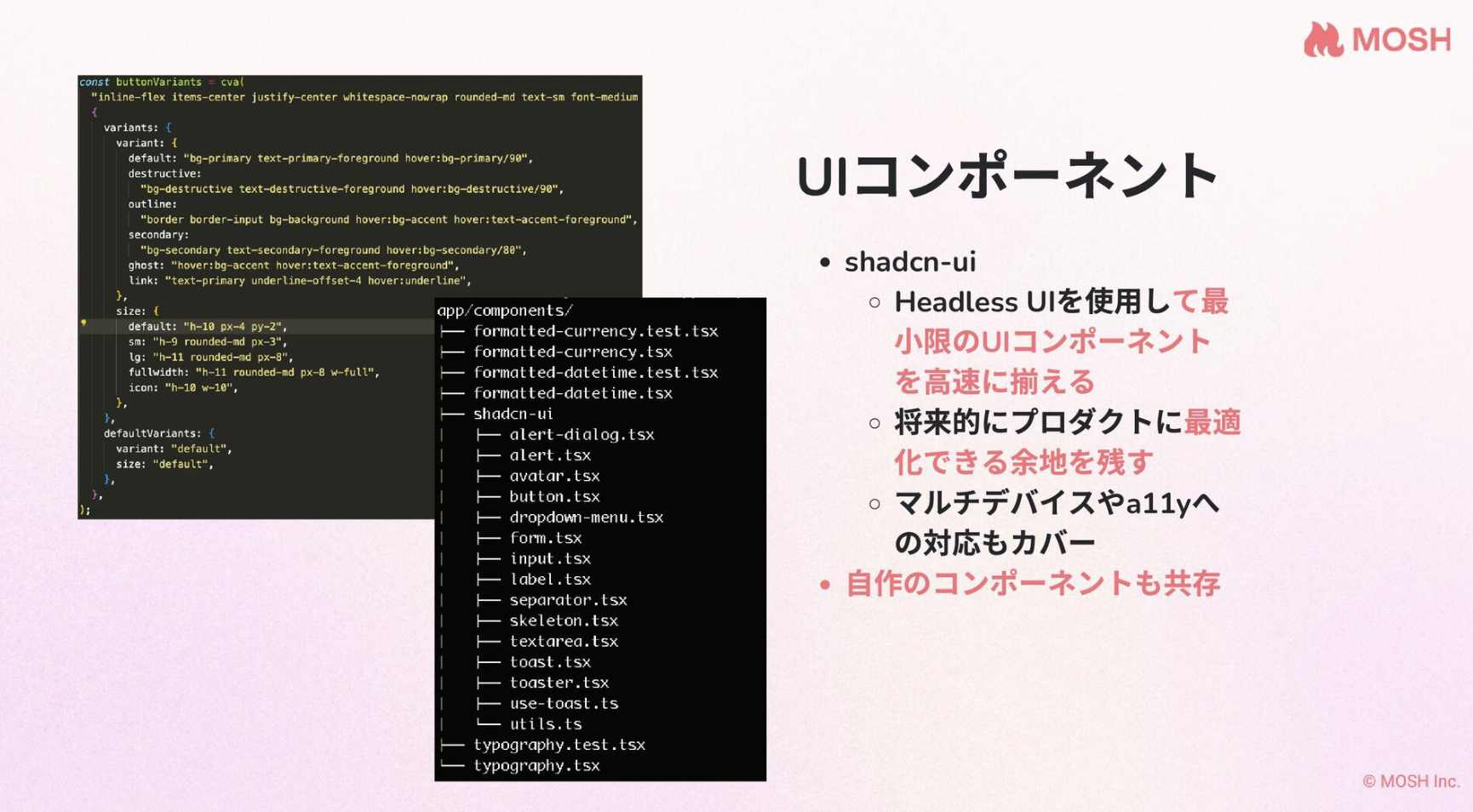

主要な改善点として、React Routerによるファイルベースルーティングで一貫性のあるディレクトリ構造を実現し、コンポーネントのコロケーションにより保守性を高めました。UIコンポーネントではshadcn-uiを採用し、Headless UIを使用して最小限のUIコンポーネントを高速に構築できる体制を整えました。

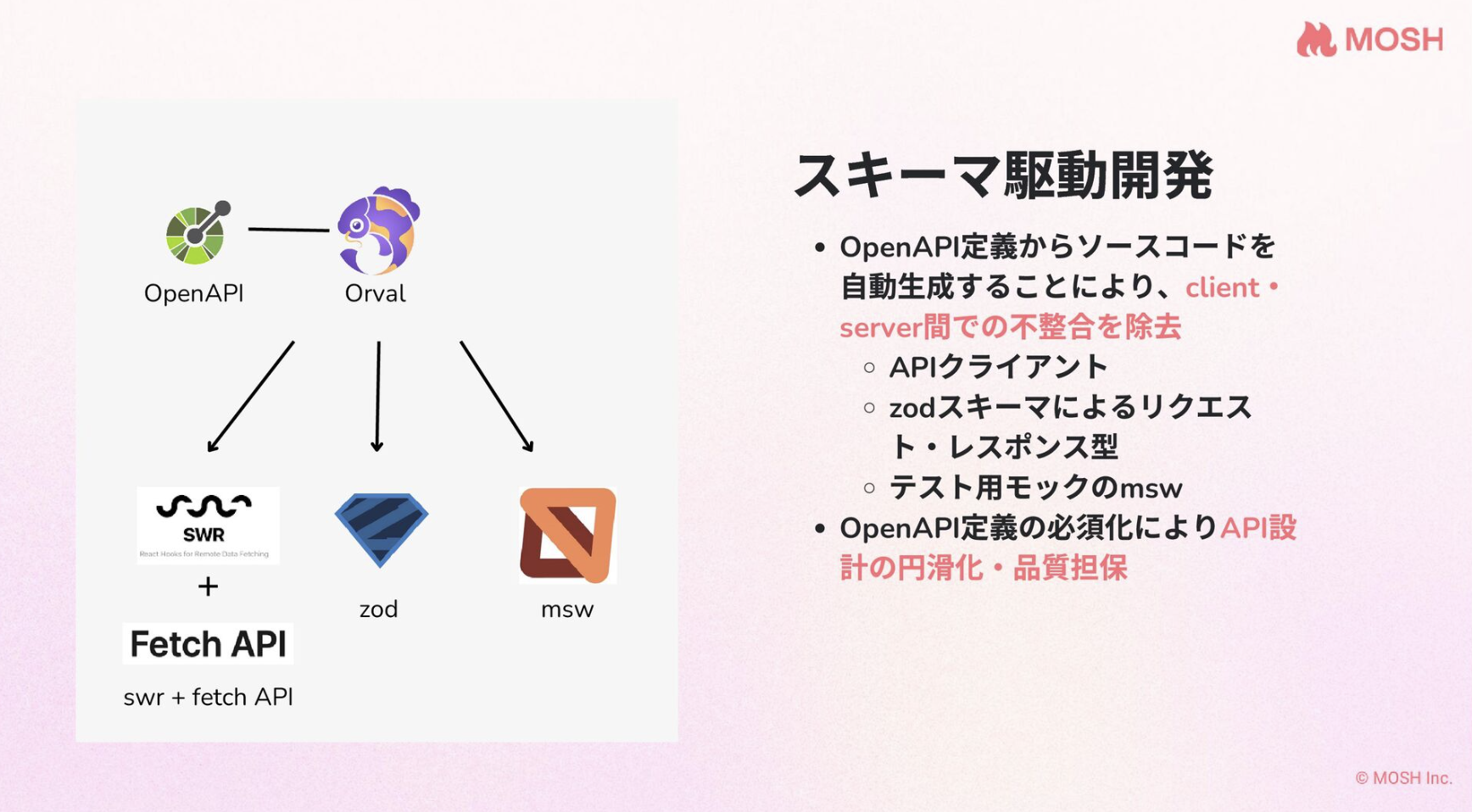

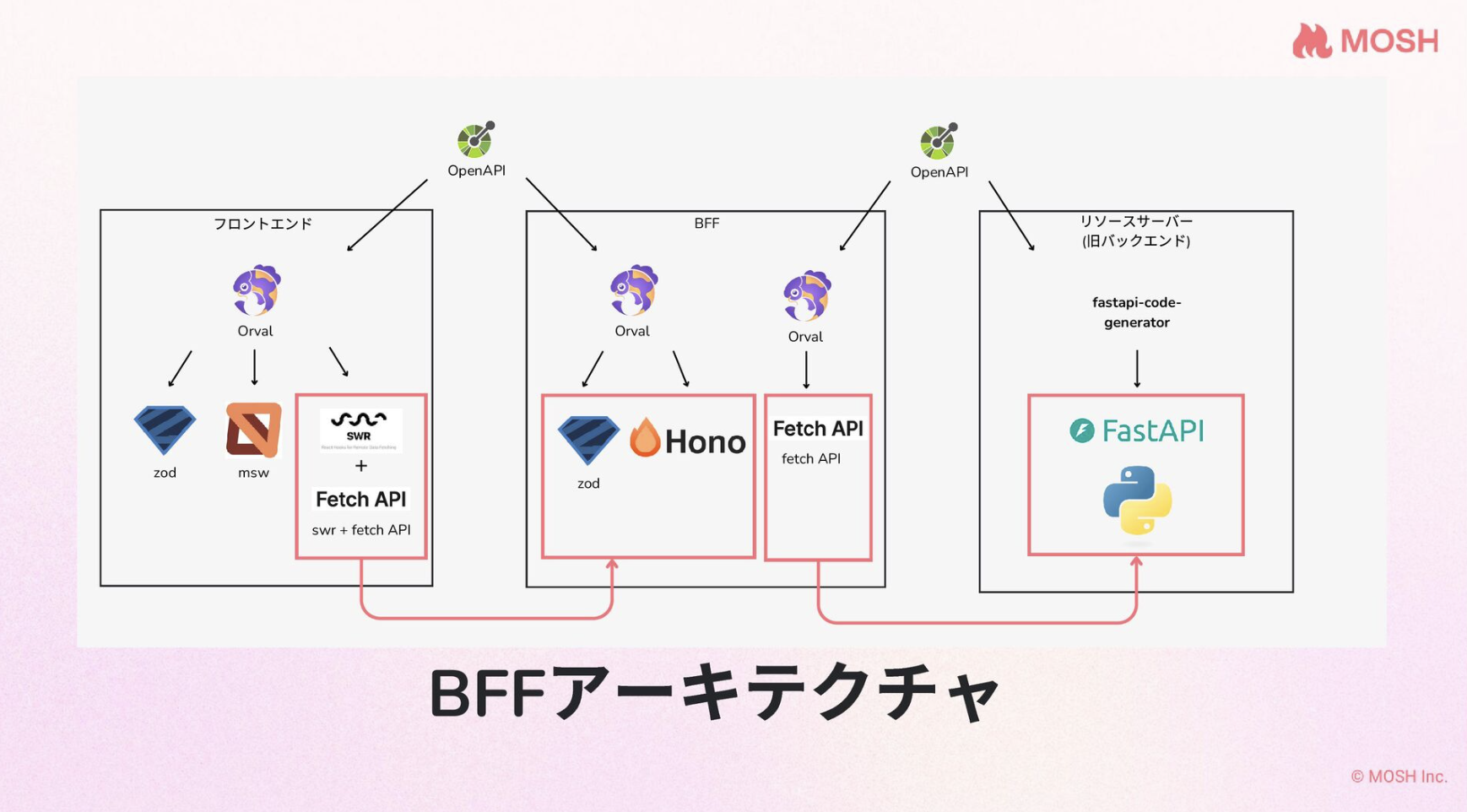

また、スキーマ駆動開発の導入により、OpenAPIスキーマと実装の乖離を解消し、Orvalによる自動生成でクライアント・サーバー間の型不整合を除去しています。これにより、機能開発に集中できる構成を実現しています。

バックエンドでは、すべてのモダン化をゴールに置かず、API単位で旧システムから新システムへの段階的移行を可能にする設計を採用しました。主要リソースは旧基盤で残し続ける一方で、メンテナンス可能な状態にしてコントロール可能にすることを重視しました。

具体的な改善として、CI/CDプロセスの刷新、GitHub Actionsによるデプロイパイプライン構築、任意のfeatureブランチでのデプロイ機能、tag管理の徹底などを実施しています。

特に重要だったのは、400超のLambdaを1つに集約したことです。FastAPIによるアプリケーション内ルーティング(Lambda-lith)を採用し、アーティファクト形式もZIPからDockerに変更することで、「FastAPIが動いているDockerイメージ」を目指す移植性のある構成を実現しました。

新旧システムの橋渡し役として、BFF(Backend For Frontend)を導入しました。BFFは旧バックエンドをリソースサーバーとして影響範囲を限定しながら活用し、旧バックエンドAPIに対する腐敗防止層として機能しています。

システム間はOpenAPIによる定義と自動生成で安全に通信し、段階的なリファクタリングを可能にしています。APIを1つずつ新基盤に移行したり、データソースをAPIからDBに変更したりといった柔軟な対応が可能になりました。

成果と今後の課題例

これらの取り組みにより、3つの主要な成果を上げることができました。

第一に、プロトタイピングの品質とスピードが大幅に向上しました。テーブル表示と検索画面のようなアプリケーション内で多用されるパターン化されたUIは、別の作業を しながらでもAIエージェントを使うことで30分で実装できるようになりました。アーキテクチャを整備した上でAIを活用することで、類似機能を高速で量産できる体制が確立されています。

第二に、デプロイ数が9倍になりました。リアーキテクチャの一環として旧システムのメンテナンス性を向上させた結果、CI/CDの改善や様々な改良を積み重ねることで、旧システムが継続的なメンテナンスが行える状態になりました。 これにより新旧システムの共存が可能な状態まで到達しています。

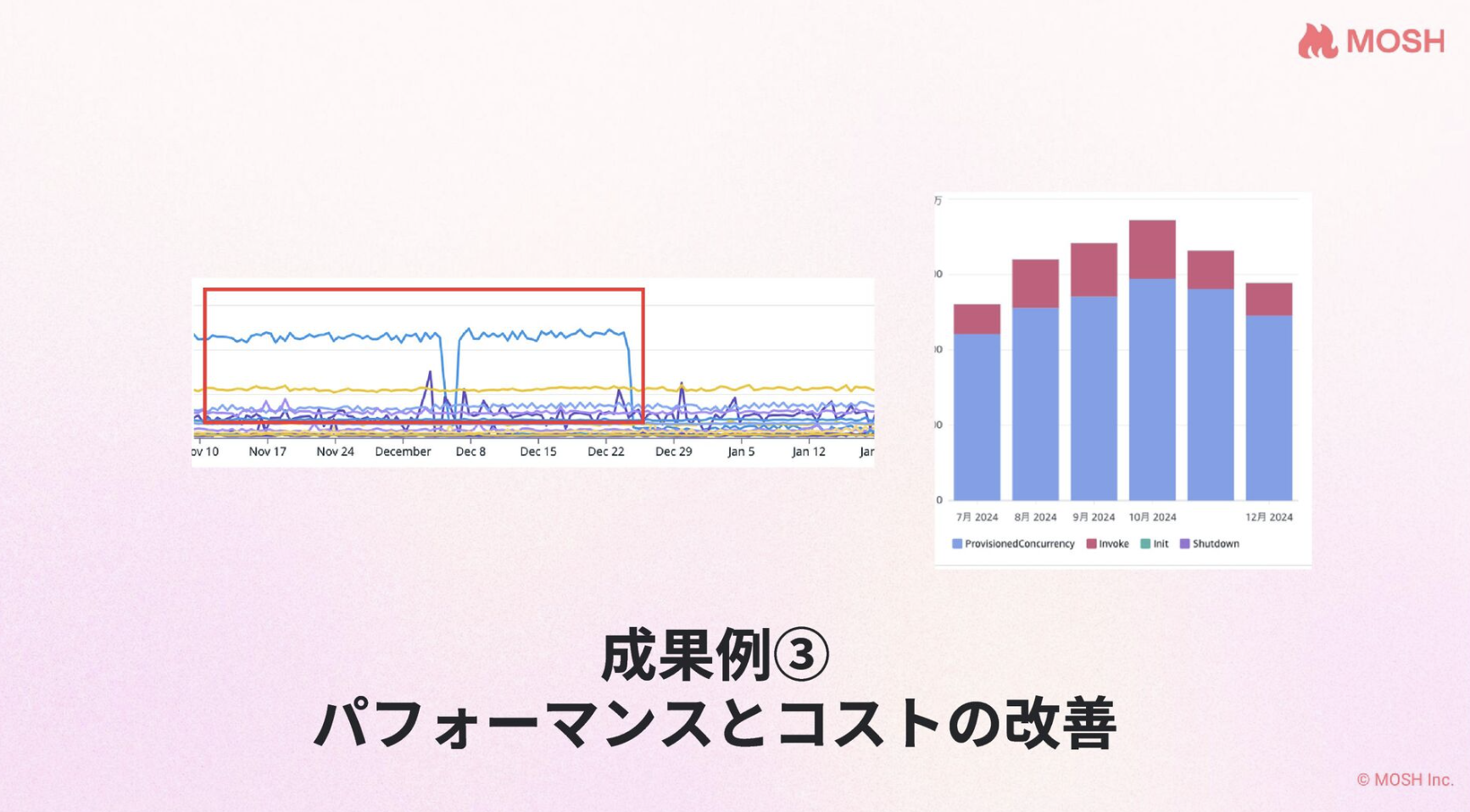

第三に、パフォーマンスとコストの改善を実現しました。オブザーバビリティの向上により、急激なスパイクや性能悪化といった問題を解消できました。また、Lambda数の削減により、開発のたびにリソースが増加してコストが右肩上がりになる傾向を抑制することができました。

一方で、新たな課題も見えてきています。

例えば、UIコンポーネントに関する課題として、現在はshadcn-uiベースで生成AIとの親和性が高い状況ですが、今後はプロダクトに最適化させたいと考えています。そのためには、コンポーネントカタログやMCPなどを中心としたデザインシステムの構築が必要ですが、周辺の基盤構築の難易度が高いという課題があります。また、新旧の技術スタックの乖離による複雑性の問題もあります。

まとめ

今回の講演を通じて、MOSHが直面していた課題とその解決への取り組みを紹介しました。

事業急成長に対するプロダクトの適応速度が課題となっていましたが、AIをはじめとする環境の変化により生産性が向上していることを実感しています。限界生産性(アウトカム)の向上のためにスループットを上げるには、ソフトウェアエンジニアリングの知見が必要です。

MOSHでは、AIを含めた生産性向上とリアーキテクチャによる限界生産性の向上という両輪でこの課題をカバーしています。この取り組みにより、新しい価値を検証するプロトタイピングが高速化し、品質とスピードを両立したものを作ることができるようになりました。迅速に必要な機能を投入できる能力は、冒頭で申し上げた競争的優位の獲得に寄与しています。

今後も、この両輪のアプローチを継続し、さらなる開発生産性の向上と限界生産性の最大化に取り組んでいきます。