【開発生産性カンファレンス 2025】「開発生産性」ではなく、 事業の投資対効果に向き合う「事業生産性」へ

2025年7月3、4日に「開発生産性Conference 2025」がファインディ株式会社により開催されました。

4日に登壇した株式会社ワンキャリアの山口 拓弥さんは「開発生産性において、レベル1から段階的に進めるアプローチには課題があるのではないか」と語ります。本セッションでは、その発言の根拠となるソフトウェア開発における「事業生産性」という考え方、それを踏まえた同社の取り組み事例をご紹介いただきました。

■プロフィール

山口 拓弥/@yamat47

株式会社ワンキャリア

プロダクト開発部 部長

2022年にワンキャリアに入社後、就活支援サービス「ワンキャリア」の開発マネジメントやエンジニア採用に従事。

2024年からはシニアエンジニアリングマネージャーとして、エンジニア組織全体のマネジメントを担当している。

得意な領域は Ruby / Ruby on Rails。

事業成長のために目指すべき「ROIC向上」とは

山口:株式会社ワンキャリアでプロダクト開発部の部長を務めている山口拓弥と申します。私は2016年に新卒で広告代理店に入社後、ソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタートしました。2022年にワンキャリアに転職し、現在はプロダクト開発組織全体のマネジメントを務めています。

主な業務は採用活動やメンバーの育成ですが、まだ小規模な組織のため、技術やプロダクトの方向性に関する意思決定など、その役割は多岐にわたります。本日はそのような立場から、エンジニアリングの枠に閉じず、より広い領域におけるワンキャリアでの取り組みをご紹介します。

その前に、Kent Beck氏のキーノートで語られた「エフォート/アウトプット/アウトカム/インパクト」という考え方についてもお話しさせてください。これは、プログラマーの工数(エフォート)が成果物(アウトプット)を生み、それによってユーザーの振る舞い(アウトカム)が変わり、最終的に売上向上や顧客満足度(インパクト)につながるという段階的なモデルです。エフォートに近いほど測定は容易ですが、それを追い求めると後段の価値が歪むため、インパクトやアウトカムといった後段の指標で観察し、指標の提示ではなく「気付き」を促すことが良いとされています。

この考え方をもとに、私たちがどのように実践しているのか?という視点で参考にしていただけますと幸いです。

それではまず、本カンファレンスのテーマでもある開発生産性について、財務諸表やそれに基づく数値も考慮しながら私たちが大切にしている考え方を共有します。

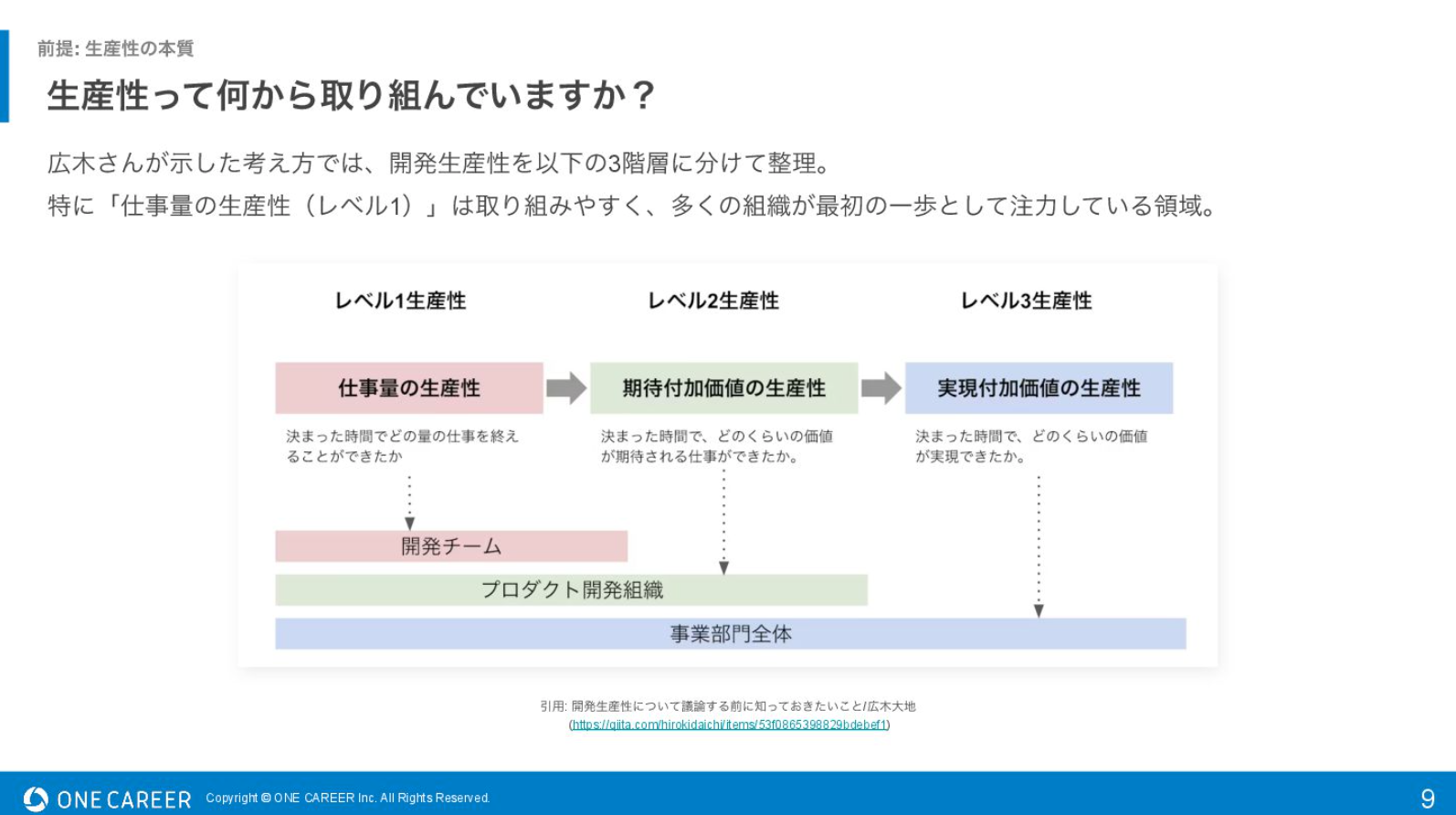

生産性の本質について考えるとき、どこから手をつけるべきでしょうか。この問いを考える上で参考になるのが、2022年のクリスマスに公開された広木大地さんの記事「開発生産性について議論する前に、知っておきたいこと」です。当時、開発生産性への注目が高まる中で議論が発散しがちだった状況に対し、前提となる「定義」の重要性を説いた内容でした。

記事では生産性を「開発チームに閉じたレベル1」「プロダクト開発組織に広がるレベル2」「事業部門全体に関わるレベル3」と整理されていました。

この記事の影響もあり、2023年から2024年にかけて、多くの企業がレベル1として、Four Keysやサイクルタイムの分析から着手するようになりました。私たちも、Findy Team+などを活用し、これらの指標を計測しています。

とはいえ、レベル1から段階的に進めるアプローチには課題があると考えています。なぜなら、レベル1でリリース量を増やしたとしても、レベル2やレベル3の生産性に繋がるわけではないと思うからです。極端な言い方をすると、リリース量を増やすことと、提供価値を増やすことの間に、必ずしも強い相関はないのではないかと。

リリース回数を増やしてユーザーからのフィードバック機会を増やす、という学習目的の解釈は可能です。しかしそれは、あくまでレベル2やレベル3の生産性を高めるという目的があって初めて意味を持つアプローチです。レベル1の活動の延長線上にレベル2や3があるわけではなく、もし繋がるとしても非常に時間がかかると考えています。

最も重要なのは、事業へのインパクトに直結するレベル3の生産性です。だからこそ私たちは、レベル3から逆算して取り組むことで、本質的なアクションに繋がるのではないかと考えています。

もちろん、レベル1や2を軽視するわけではありません。それらはレベル3の生産性を上げるための具体的な手段もしくは行動だと解釈しています。いかにしてレベル3の生産性、私たちが呼ぶところの「実現付加価値の生産性」を徹底的に考えるか。事業への付加価値を起点にアクションを考えることこそが、事業成長に直結する道だと考えています。

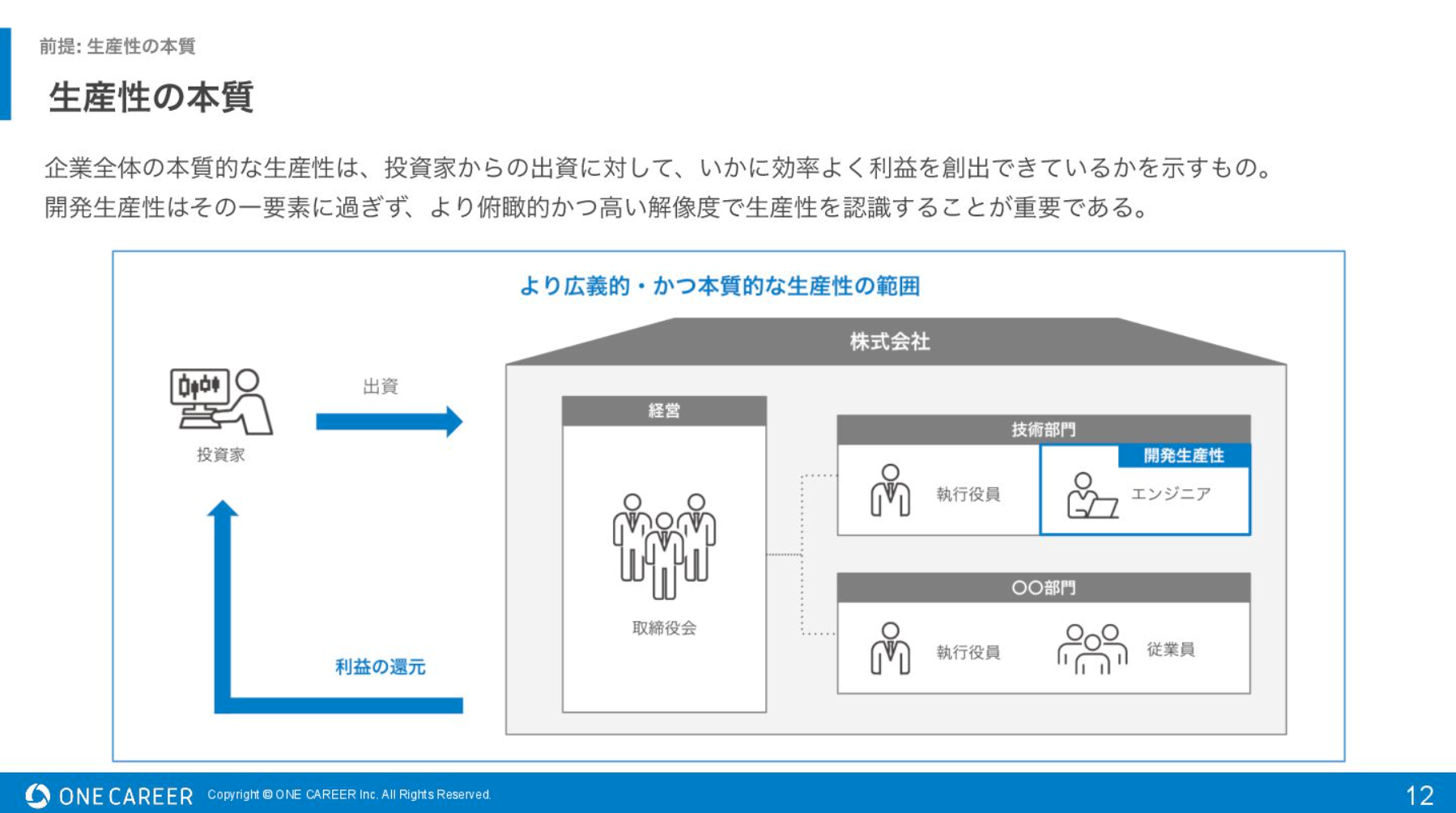

改めて、生産性という言葉を定義しましょう。一般的に生産性とは、インプット(投入資源)に対してどれだけのアウトプット(成果)を生み出せたか、という比率で測られます。特に株式会社においては「投資家からの出資に対し、どれだけ効率よく利益を生み出せているか」が本質だと考えています。

この観点から会社全体を見ると、いわゆる開発生産性(レベル1)はごく一部でしかありません。事業貢献を考えるには、より俯瞰的に、解像度高くインプットとアウトプットの関係を捉える必要があります。

そして、生産性を俯瞰的に捉える上で不可欠なのが、財務諸表の理解です。開発投資の対象、リスク、タイミングなどを判断する際には、PL(損益計算書)BS(貸借対照表)CF(キャッシュフロー)などを把握することで、より適切な判断ができるようになります。

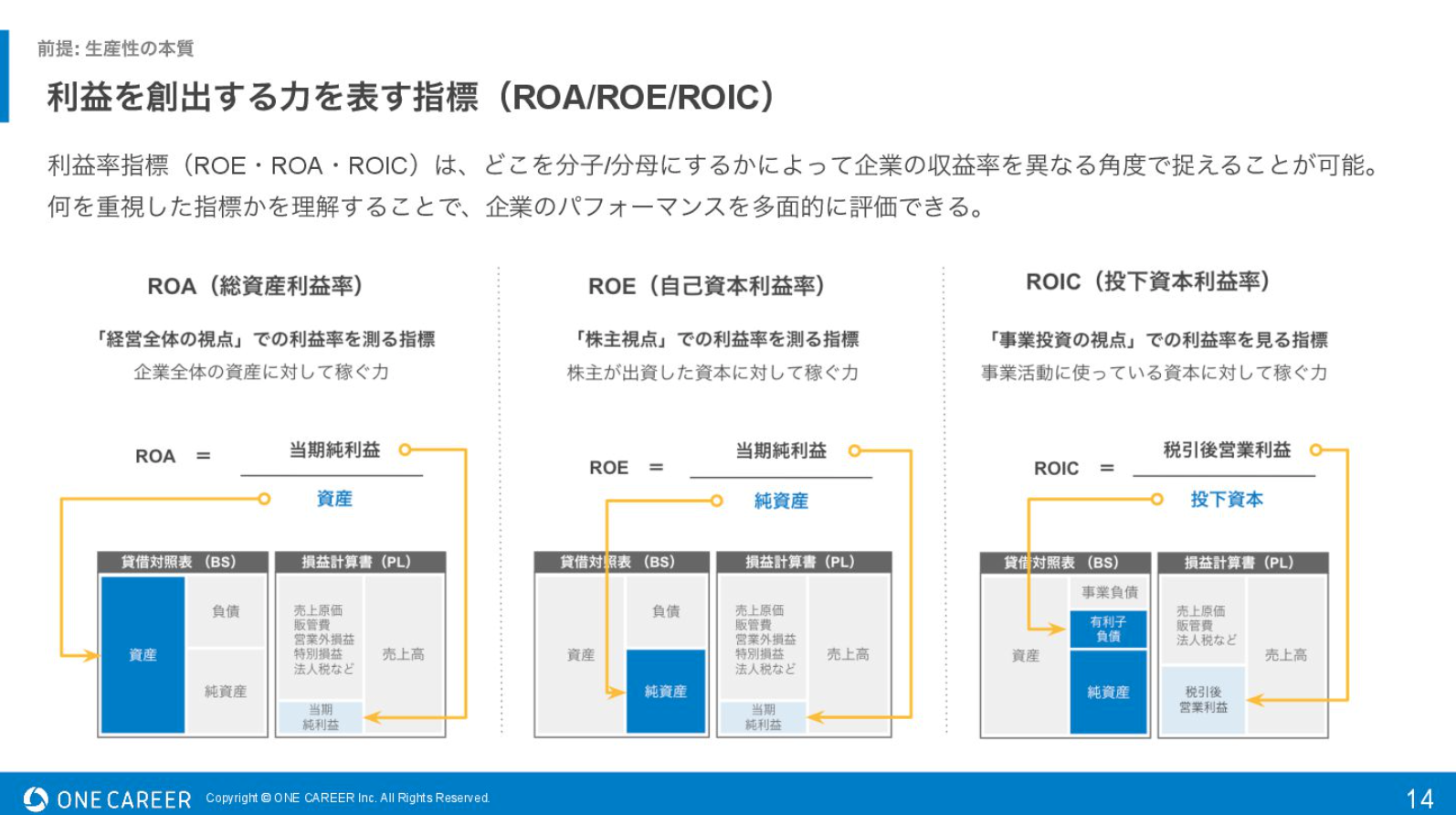

エンジニアリングの文脈ではあまり語られませんが、出資に対してどれだけ利益を創出できたかを示す代表的な財務指標に、ROA、ROE、ROICの3つがあります。本日はこの3つの指標、特にROICが非常に重要ですので、丁寧に説明します。

ROA(総資産利益率)は、企業の総資産に対して利益を生み出す力を示す指標です。ROE(自己資本利益率)は、株主資本に対して利益を生み出す力を示します。そしてROIC(投下資本利益率)は、事業活動に投下した資本に対して利益を生み出す力を示す指標です。

企業の収益性をどの角度から見るか(何を分母・分子とするか)によって、これらの指標を使い分けることが重要です。

それぞれの違いを、特に分母(インプット)に着目して見ていきましょう。ROAの分母は総資産であるため、事業と直接関係ない資産も含まれてしまい、事業そのものの収益力を測るには不向きです。

ROEの分母は純資産であり、企業の財務戦略(借入 or 増資)によって値が変動するため、事業の本質的な稼ぐ力を評価するには不向きであると解釈しています。

最後にROICです。ROICの分母である投下資本は、有利子負債と株主資本の合計であり、資金調達方法という財務戦略の影響を受けにくい構造です。

分子にも違いがあり、ROAとROEが最終的な当期純利益を用いるのに対し、ROICは税引後営業利益(事業活動そのものによる利益)を用います。

このように、ROICは分母・分子ともに事業活動に投下された資本に対するリターンを純粋に評価できるため、事業の資本生産性を測るのに非常に適した指標だと私たちは考えています。以降、事業の生産性≒ROICという前提で話を進めます。

先日のKent Beck氏の講演に倣うなら、エフォートからアウトカムを経て生み出したい最終的なインパクトは、ROICの向上という形で表現できるのではないでしょうか。

実際に、外部環境を見てもROICの重要性は増しています。東京証券取引所が公表している資料では、投資家の利益率志向の高まりやグロース市場の上場維持基準の強化など、企業に対して資本効率を意識した経営を求める市場からのニーズがあると明確に示されています。

結果として、ROICを軸とした経営、いわゆる「ROIC経営」への転換が進んでおり、その向上は現場レベルでも意識すべき重要な課題だと捉えています。

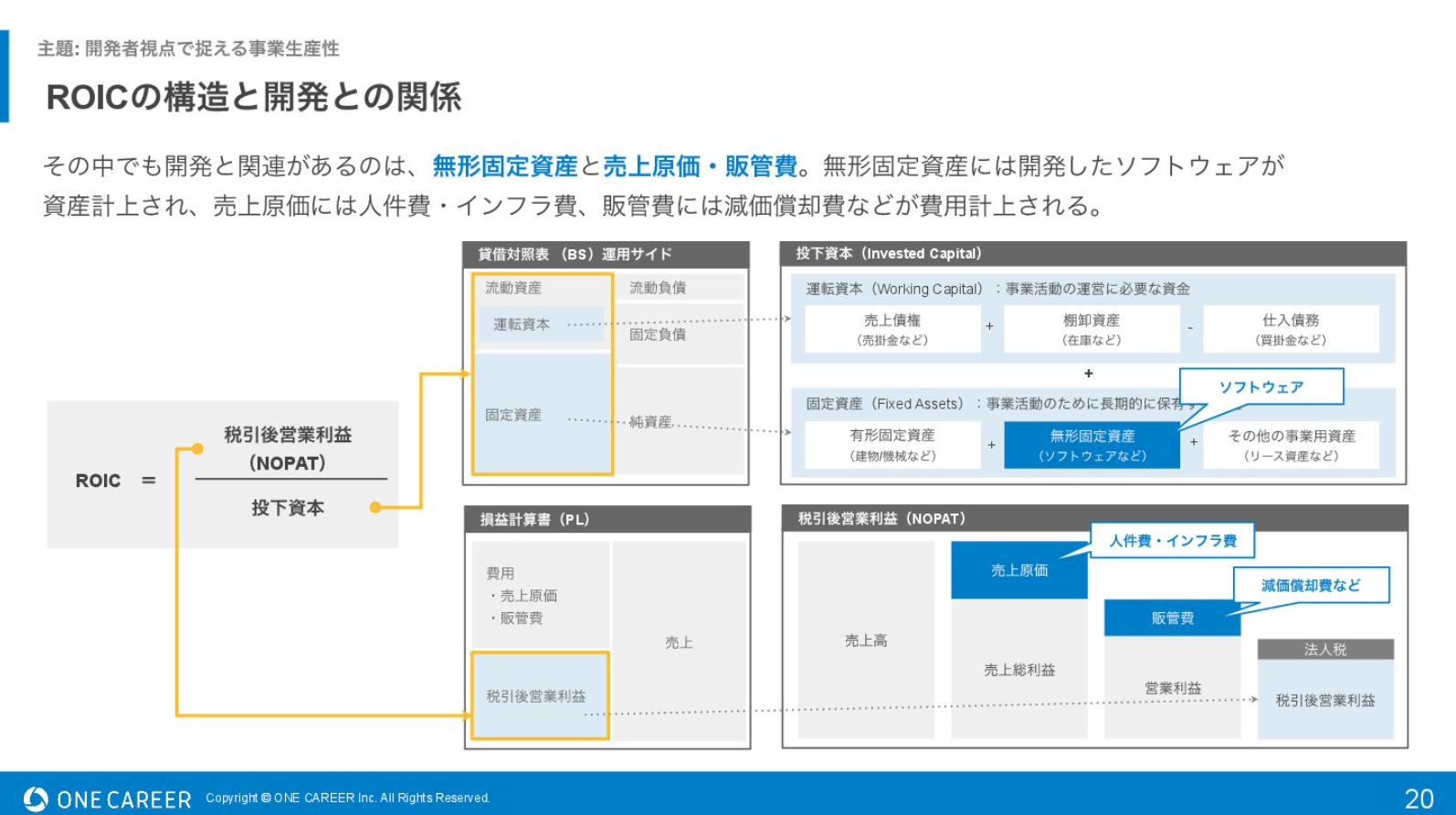

次に、ROICの構造をプロダクト開発の観点から見ていきましょう。ROICには二つの計算方法があり、バランスシートの貸方(資金調達サイド)と借方(資金運用サイド)のどちらで捉えるかによって定義が若干異なります。今回は資本をどう使うかという運用サイドの目線で考えたいので、ROICの分母である投下資本を「運転資本+固定資産」として定義します。

分子の税引後営業利益は、事業活動から得られた営業利益から法人税を差し引いたものです。

ROICを計算する上で、開発と特に関連が深いのは「無形固定資産」「売上原価」「販管費」の3つです。例えば、開発したソフトウェアは無形固定資産として計上され、エンジニアの人件費やインフラ費は売上原価に、減価償却費は販管費に含まれます。これらの項目が、私たち開発組織に関係のある指標です。

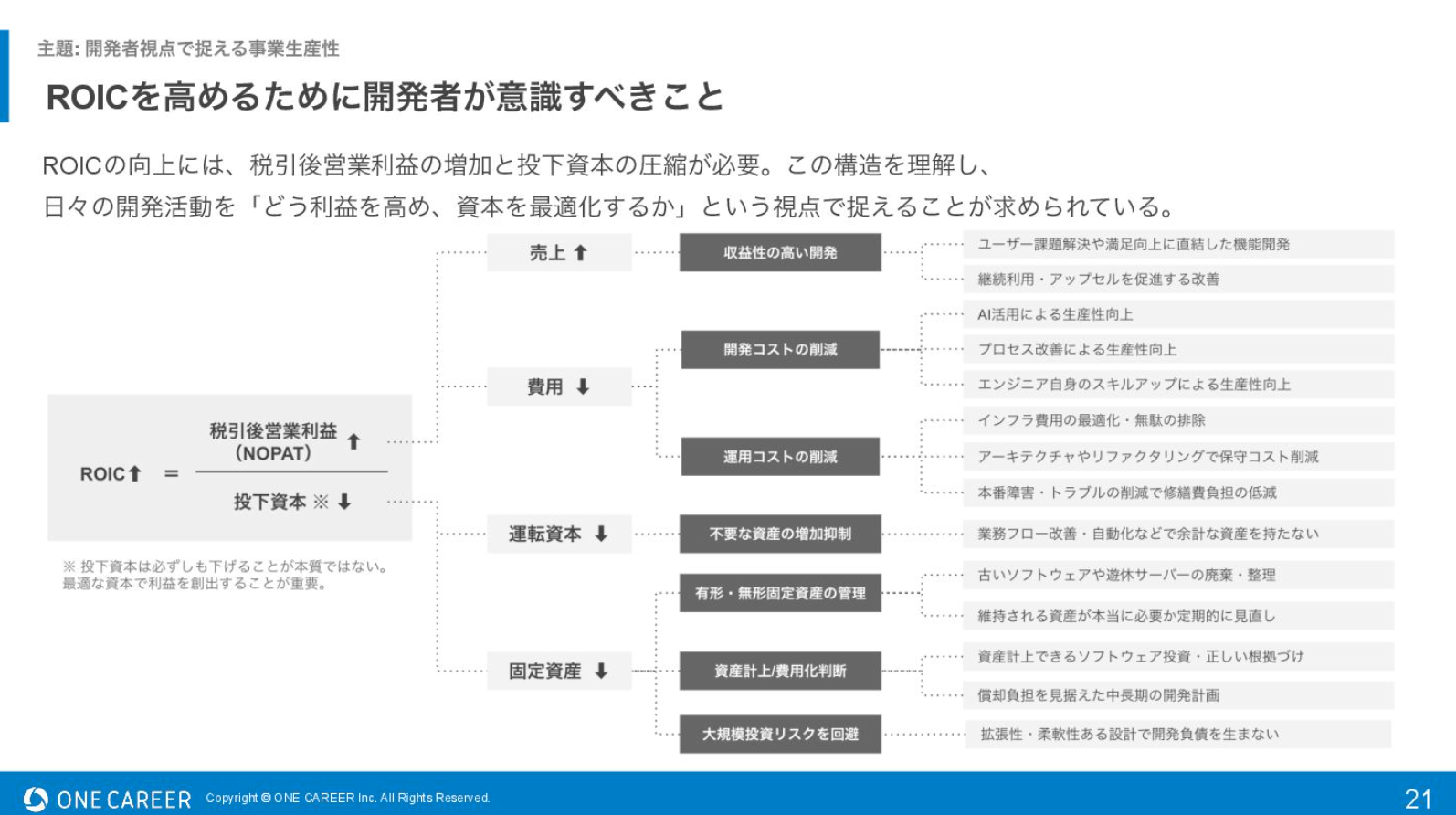

では、ROICを高めるためにプロダクト開発では何を意識すべきでしょうか。これは計算式を見るとわかる通り「分子(税引後営業利益)を増やす」か「分母(投下資本)を減らす」の二択です。もう一段分解すると「売上を増やす」「費用を減らす」「運転資本や固定資産を削減する」という具体的なアクションが浮かびます。

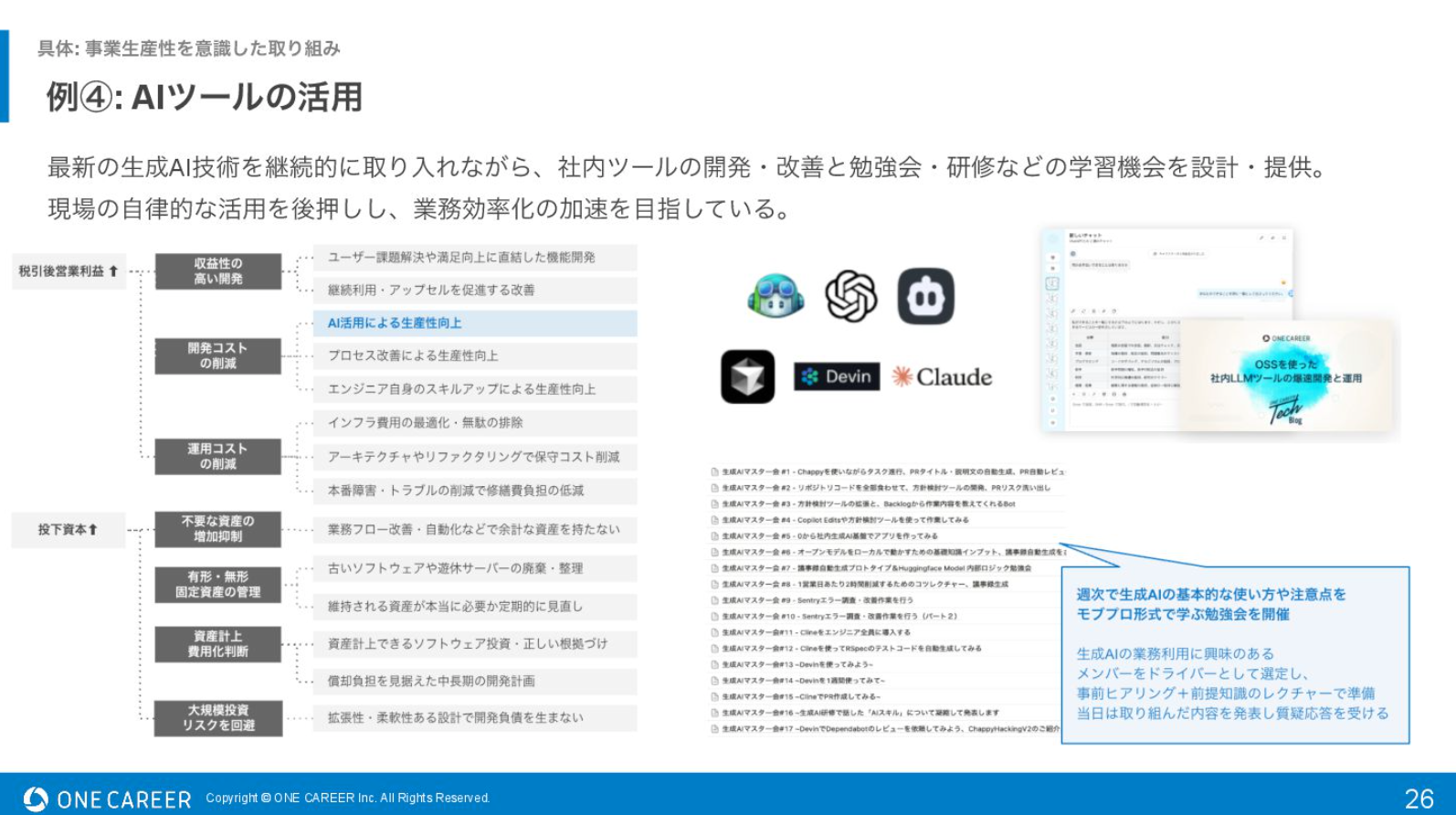

この中で、開発組織が直接的に貢献できるアクションについては、上図の黒背景の部分で記載しています。開発組織が取れるであろう具体的なアクション例は、上図の一番右側に記載しています。

例えば、売上を増やすためには収益性の高い開発が必要で、ユーザー課題の解決や満足度向上に直結する機能開発が求められます。継続利用やアップセルを促進する改善も有効です。

日々の様々な活動、例えば生成AIの導入やワークフローの改善といった取り組みが、最終的にROIC向上のどの要素(売上向上、費用削減、資本最適化)に繋がるのかを理解し、その基準で成果を評価して次のアクションに繋げることが重要です。

図の一番右側に記載しているような個々のアクションを実行することが目的ではなく、その先にあるROICの向上こそが、私たちが目指すべきゴールなのです。

なお、投下資本は単に減らせば良いというものではありません。過度な削減は将来の利益創出機会を損なうため、利益を最大化する最適なバランスを見極める「最適化」という視点が重要です。

ROIC向上に向けた、ワンキャリアの取り組み例

山口:ここからは、ROIC向上を意識したワンキャリアの具体的な取り組みを4つご紹介します。

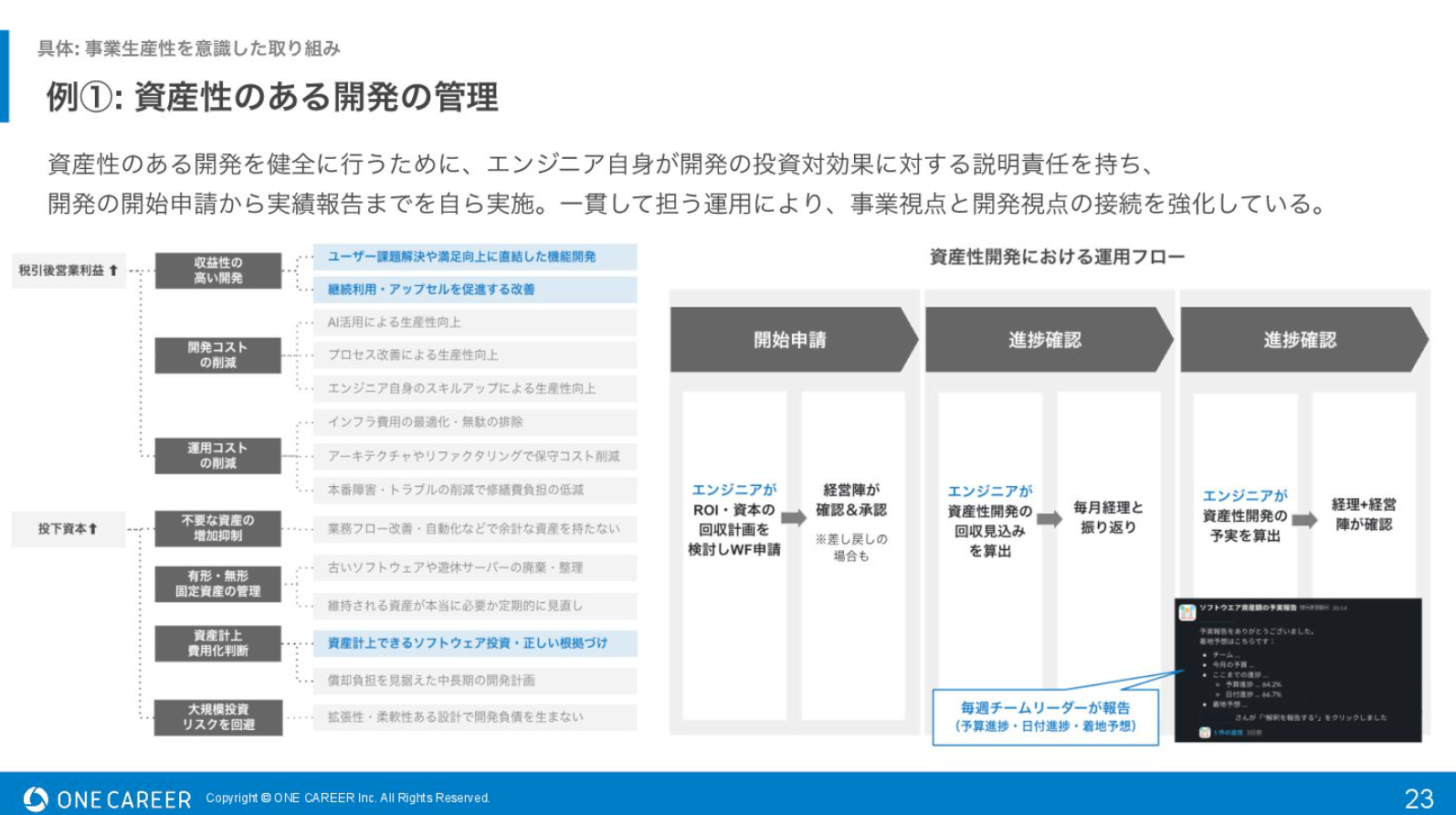

1つ目は「資産性のある開発の管理」です。ユーザー価値に繋がるソフトウェア開発は資産として計上すべきだと考え、当社ではエンジニア自身が投資対効果への説明責任を負います。

開発にかかる人件費やインフラ費、そして開発によって生まれる売上増(またはコスト減)を金額ベースで算出し、投下資本の回収計画を立て、経営陣の承認を得てから開発をスタートします。売上予測はエンジニアだけでは難しいため、営業やマーケティング、経理といった他部門と連携して算出します。

このフローは形骸化しておらず、投資対効果が低いと判断したら差し戻されます。ちなみに差し戻しの判断をするのは私であり、提案された案件の3分の1ほどは差し戻していると思います。このプロセスを通じて、各メンバーの事業視点を養っています。

また、計上されるソフトウェアについては、四半期単位で予算を組み、財務戦略に基づいて今期の目標達成とROIC向上を目指して実行しています。この計画は、エンジニアリングマネージャーが中心となって取り組んでいます。具体的には、リファクタリングやバージョンアップだけでなく、技術検証やエンドオブライフ対応など、予算の範囲内であればよくて、時間の使い方はマネージャーに一任しています。これらすべての取り組みは、最終的なROIC向上につながるように実施されています。

2つ目の「開発プロセスの改善」について、よりスピーディーで安全な開発を目指し、様々な改善を重ねた結果、Four Keysのメトリクスは向上し続けています。少し自慢になりますが、Findyが主催する「Findy Team+ Award」では、創設以来3年連続で受賞しています。

具体的な改善例として、最近ではプルリクエスト(以下、PR)の分割を徹底しました。かつては数千行に及ぶ巨大なPRがあり、レビューしきれていない状態でしたが、これを機能単位で小さく分割してFeature FlagやStorybookを導入することで、安全かつ高速な開発サイクルを実現しています。

また、複数のPRにまたがる開発では、全体像の中での各PRの位置付けや依存関係を明示するといった工夫も行っています。これらの取り組みは、Four Keysの数値を上げること自体が目的ではなく、あくまで開発コストの削減や学習機会の最大化というROIC向上に繋がる手段として行っています。

結果として、DDD(Deploys Per Developer Per Day)は現在約1.0に達しています。40人のエンジニアが在籍しているため、単純計算で1日に40回本番環境へデプロイしている計算です。ちなみに現在はこれが当たり前の基準となっていますが、私が入社した当時は0.02などだったため、約50倍に伸びています。

この数値は高ければ高いほど良いというわけではなく、トレードオフは存在します。重要なのは、数値を目的化せず、その変化を適切に解釈して次の一手を考えることです。

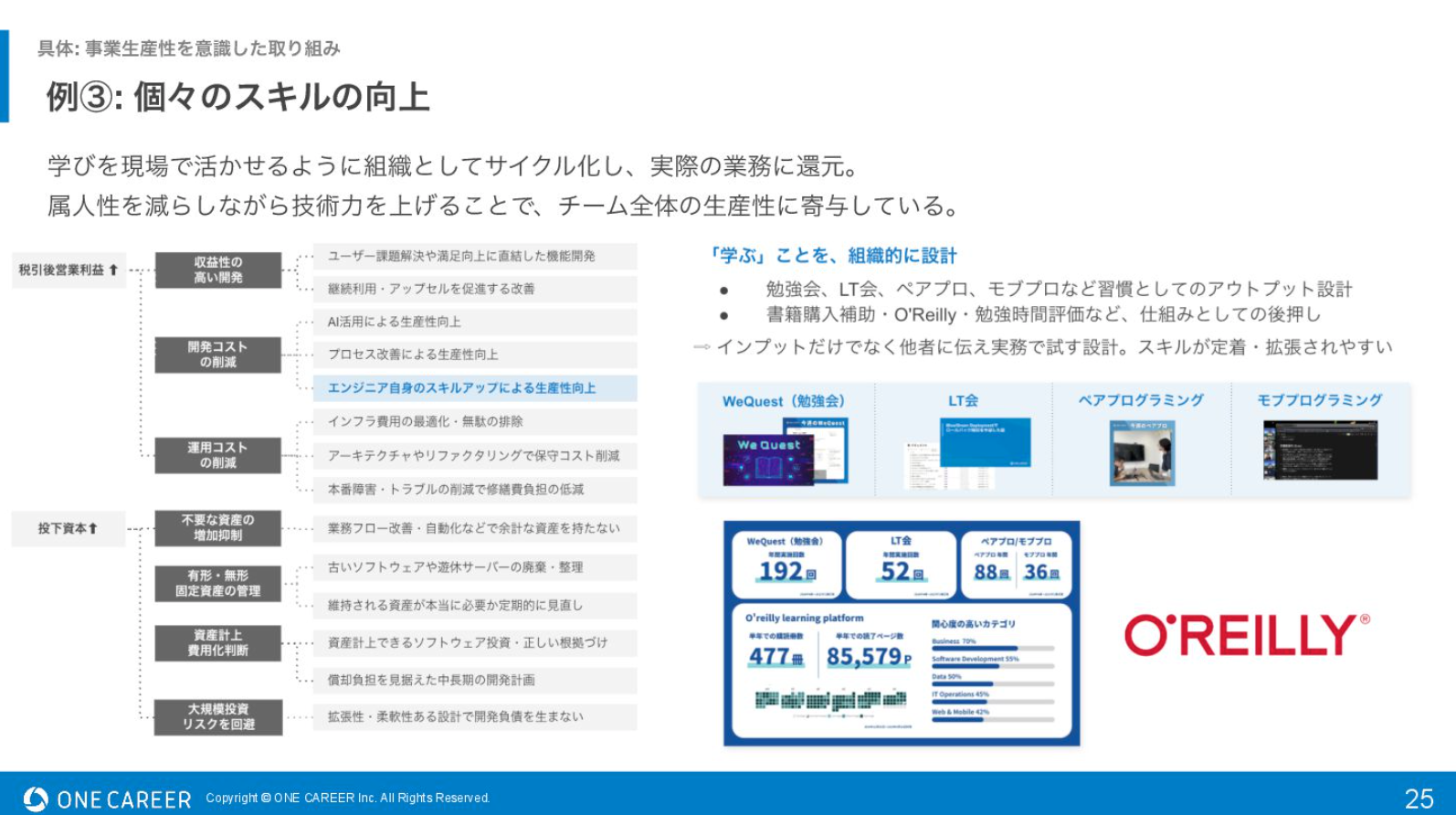

3つ目は「個々のスキルの向上」です。私たちは、エンジニア個々のスキルアップが、組織全体の強さに直結すると考えています。

例えばスポーツにおいて、個々の選手が強い日本代表チームが結果を出すように、開発組織もまず個々が強くなることが成果の基盤となります。

その上で、仕組みやコラボレーションを強くしていくということが重要です。そのため、当社ではスキル向上に積極的に投資しています。書籍の学びを共有し合う勉強会や、マネージャー・CTOと議論する場を毎日設けているほか、O'Reillyのサブスクリプションも導入しています。採用においても、学習意欲やスキルの伸びしろを重視しています。

4つ目は「AIツールの活用」です。当社では、生成AIをはじめとするAI技術も積極的に取り入れています。上場企業としてリーガルチェックやガバナンスを徹底した上で、APIをラップしたツールを提供するなど、全社で安全に活用できる環境を整えています。これにより個人の業務効率は飛躍的に向上した、というのが現時点での所感です。一方で、AIネイティブ時代の開発スタイルや組織のあり方についてはまだ模索中であり、今後も他社の方々と情報交換を続けていきたいと考えています。

ここまでご紹介した4つの取り組みは、一般的な内容だったかもしれませんが、私たちの中ではいずれも「ROICを高めるための手段」として明確に位置付けられています。この観点を持つことで、日々の業務の捉え方や注力すべき領域、そして計測すべきKPIも変わってくるのではないでしょうか。

生成AIの活用で、更なるROIC向上を目指す

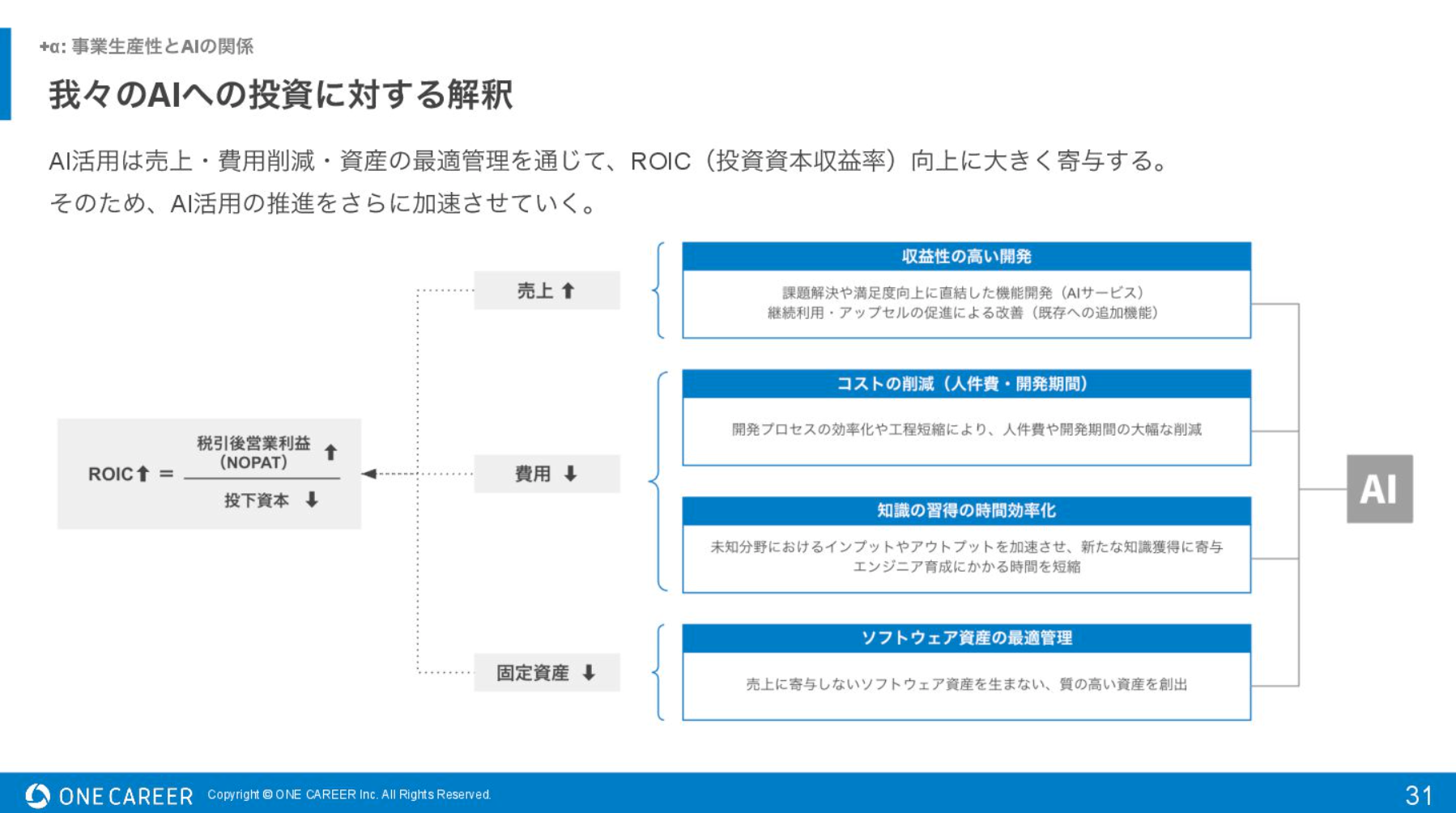

山口:AI活用と事業生産性の繋がりについて、ROICの観点から整理します。参考として、ハーバード・ビジネス・レビューが公開している「How Finance Teams Unlock the Full Potential of AI」という動画を紹介します。これは、財務部門の視点からAI投資をどう解釈すべきかを解説したものです。

この動画では、AI活用がROICの各構成要素、具体的には組織変革、販売・マーケティング活動、業務計画、ソフトウェア開発、資産の最適化などに寄与することが示されています。つまり、財務の専門家の間でも「生成AI活用はROICを向上させる」という解釈がなされているのです。

先ほどお見せした図でいうところの「売上を増やす」「費用を減らす」「固定資産を削減する」といった部分において、AIを活用するのが非常に重要だと考えています。もちろん、当社においても、生成AIをはじめとするAI活用に注力する狙いは、ROICの向上にあります。

最後に、本日のサマリーもお伝えします。

まずは「本質的な生産性」について、開発生産性は企業活動の一部です。株式会社の本質に立ち返り、投資家への利益還元を最大化する「事業生産性」を重視すべきだと思います。

「事業生産性の指標」として、ROICもご紹介しました。日々の活動が利益向上と資本最適化のどちらに貢献するのかを意識し、手段の目的化を避けることが重要です。

「AIと事業生産性」について、生成AIの活用は事業生産性を高める上で非常に有効な手段だと考えています。