【開発生産性カンファレンス 2025】生成AI導入の壁を越える!Biz / Devの取組みと連携による組織定着のアプローチ

2025年7月3、4日に「開発生産性Conference2025」がファインディ株式会社により開催されました。

4日に登壇した株式会社クイックは、第二創業期に突入している中で、AI活用を推進する全社的な取り組みを進めています。本セッションでは、木下陽介さんと三木洋司さんに、BizとしてAI活用を進める上でぶつかった課題やその対処法、Devで取り組んでいる具体的なアプローチ策について、お話しいただきました。

■プロフィール

木下 陽介

株式会社クイック

人材紹介事業本部 営業推進チーム チームマネージャー

2013年新卒入社。建設及び製造業マーケットのキャリアコンサルティング業務に従事した後、現在の営業推進業務へミッションチェンジ。組織の生産性向上(DX推進・業務プロセス改善・サポート部隊の立ち上げ)や事業運営(法律適用や組織運用ルールの見直し)に広く従事している。近年は、特に生成AIの活用をリードする立場としてワークショップの企画や広報などに力をいれている。

三木 洋司/@mikisoftworks

株式会社クイック

Web事業企画開発本部 Human Tech R&D課 課長 兼 技術責任者

2019年にクイックへ入社し、プロダクト開発や社内基幹システムのフルリプレイスのリードを経て横断的な技術課題解決や社内開発基盤の構築に従事。組織のエンジニア全体の力量をブーストすべく奔走中の日々。

過去には人工衛星のデータ解析やMMOの3Dグラフィックス、ソーシャルゲームのリード/ディレクター、VR機器のデバイス開発など幅広くフルスタックに経験。

【Biz】経営層への提言からスタートしたAI導入・活用の道のり

木下:私は株式会社クイックの人材紹介事業本部の木下と申します。以前はキャリアコンサルティング業務に従事していましたが、現在は営業推進チームにて、生成AIの導入推進や組織づくりに邁進しています。今期から生成AIの活用をリードする全社横断の取り組みがスタートしており、そのプロジェクトオーナーも務めています。

私からはBizとして、人材紹介事業本部の取り組みについてお話しします。

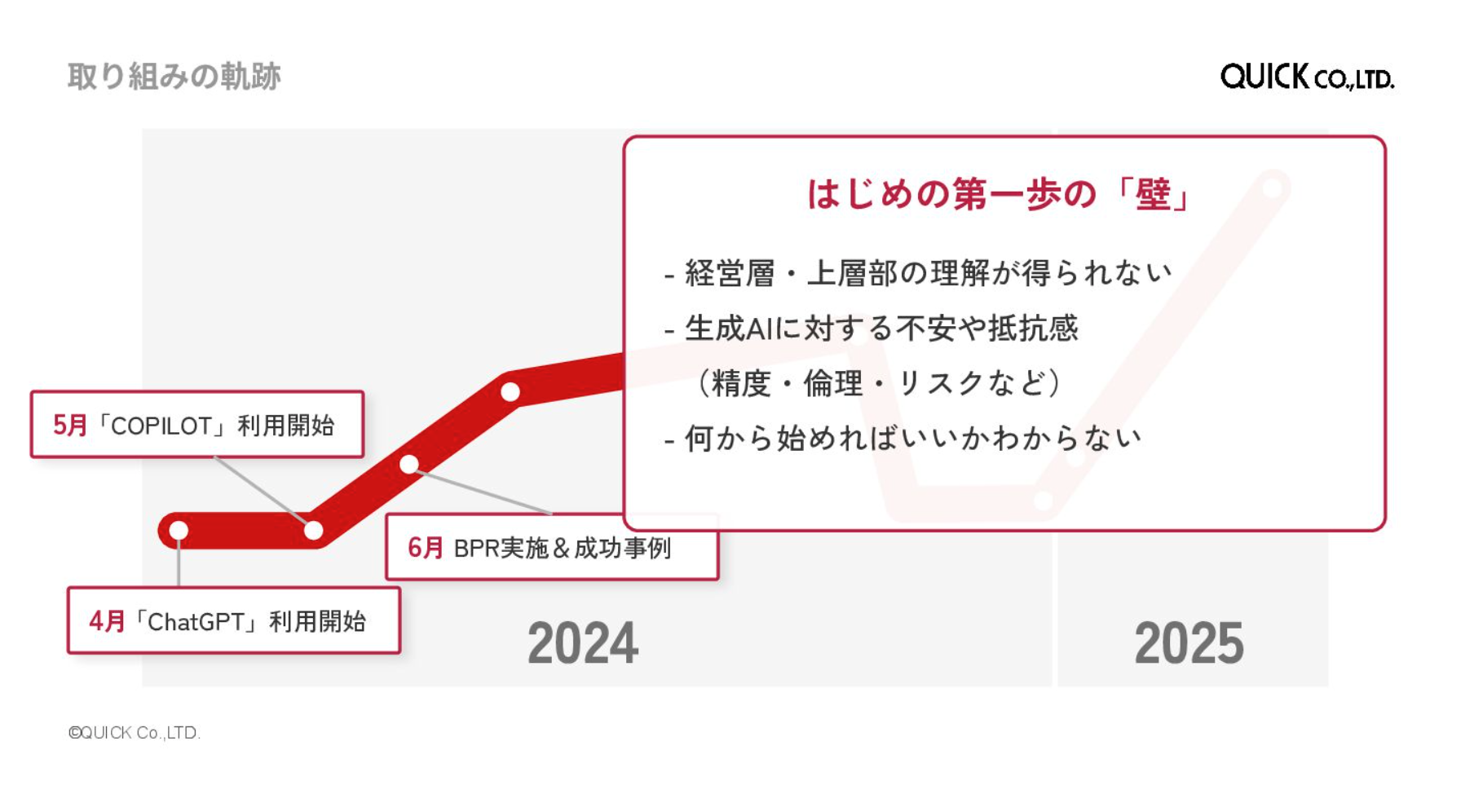

我々は2024年4月からChatGPTの利用を開始し、そこから現在に至るまで取り組みを続けています。

はじめの第一歩としては「経営層の理解が得られない」「生成AIに対する不安や抵抗感」「何から始めればいいか分からない」といった「壁」がありました。

まず「経営層の理解が得られない」という壁については、AI活用の遅れが企業のリスクにつながるということを経営層に捉えていただくことから始めました。具体的には、全社横断のリスクマネジメント委員会で「AI活用の遅れがリスクになる」と提言し、経営層の理解を得ていきました。そして、2024年4月にChatGPTの利用を開始しました。

利用を開始した当時は社内でも世間でもAI活用が進んでおらず、「生成AIに対する不安や抵抗感」がある状況でした。その中で重要だったのは、安心して使える環境をいかに整備するか、ということです。2024年5月にCopilotの利用を開始するにあたり、ガイドラインを整備し商用保護環境を整えることで、運営サイドから「情報を入れても大丈夫ですよ」と伝えることが大事だったと考えています。

「何から始めればいいか分からない」という課題に対しては「AIをいかに活用するか?」を出発点にしないことがポイントでした。AIに何ができるか分からない中で活用方法を考えても難しいでしょう。そのため、業務の中で何に時間がかかり、どのようなことに負荷がかかっているのかを洗い出し、その中でAIで解決できるかもしれないポイントを見つけていきました。

その最初の成功体験として、月1000件のアンケートメールを地道に転送する作業を、AIを活用してGASで自動転送するシステムを構築しました。これは現場から非常に喜ばれました。最初に「AIはすごい」という空気感をつくれたのは大きかったと思います。

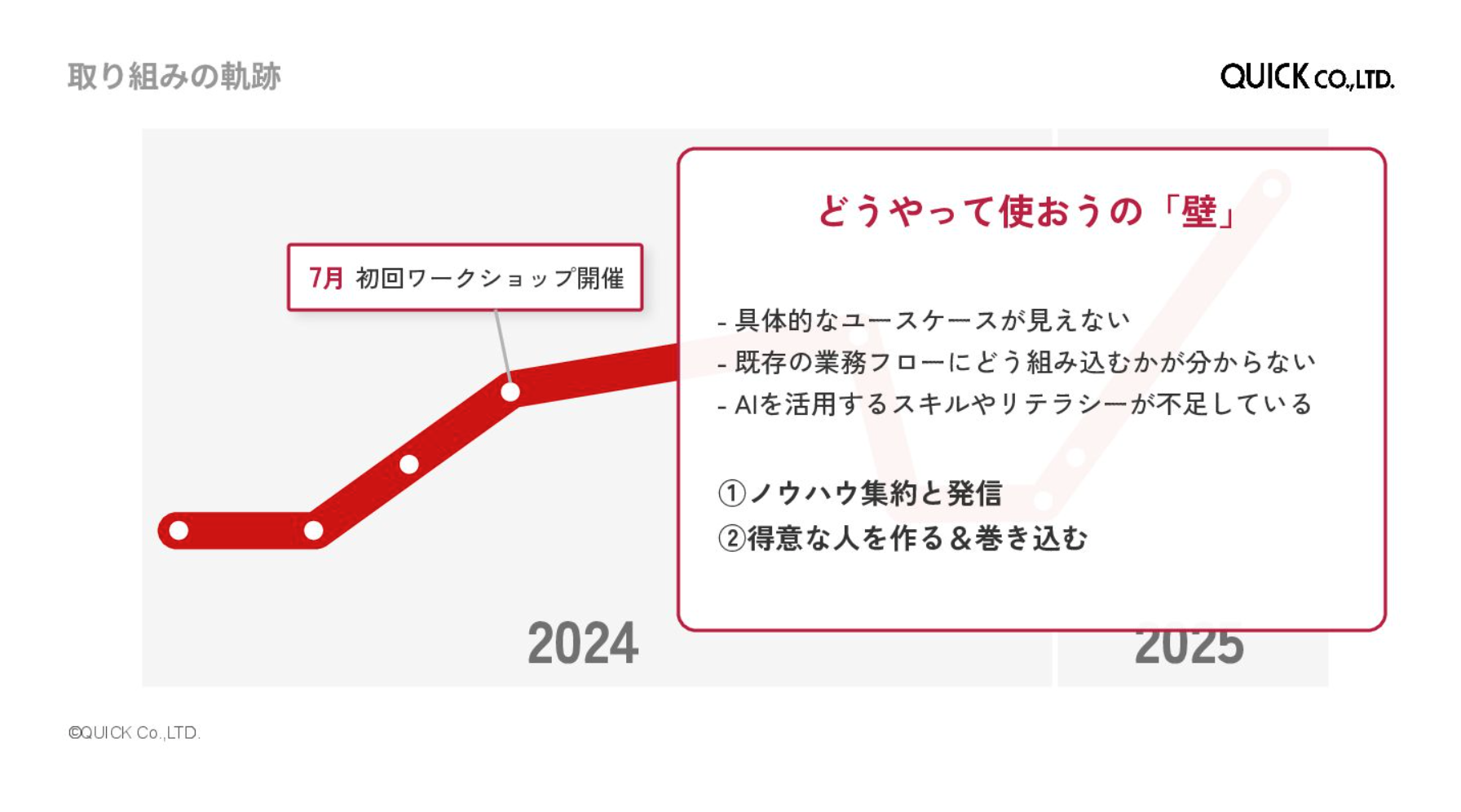

ただ、これは運営サイドで制作したものを現場に反映したものだったため、現場は活用方法が分かっていませんでした。そこで次の「壁」がやってくるわけです。

これに対しては、ノウハウの集約・発信を行いました。先進的に取り組まれている企業様にお話を伺い、AIの使いどころなどをGoogleスライドにまとめたものを「トリセツ」と名付けて社内に展開しました。

また、ワークショップも開催しました。当初は初心者向けにしようと思っていたのですが、あえて少し参加ハードルがある内容にしました。実際には、手を動かしてプロンプトを書いてもらうという、興味関心度合いが高くないと参加しないであろう絶妙なラインで開催しました。

この狙いは、得意な人や関心がある人を見つけることにありました。あえてハードルの高いワークショップを開催することで、組織の中でもAIへの関心がトップクラスに高い方々を見つけることができました。参加者は20〜30人ほどで、こちらの狙い通りでしたし、意外なメンバーが興味を持っていたという発見もありました。

ワークショップに参加いただいた方を「AIアンバサダー」と名付けて、Googleチャットのグループに招待し、現在も様々な面で協力していただいています。

そうやって順調に進んでいたのですが、10月にCopilotが商用保護環境で使えなくなり、状況は一気に冷え込んでしまいました。

そこに現れたのが救世主であるGeminiです。1月にGoogle Workspaceのエンタープライズプランに加えられ、商用保護環境で利用できるようになりました。

そこで私たちは「鉄は熱いうちに打とう作戦」として、これまでCopilot仕様だったマニュアルを短期間で刷新し、全てGeminiの内容に変えました。

ワークショップもリスタートさせ、今度はあえて初心者向けに開催することで最初の波に乗り遅れた方々をキャッチアップしました。すでにAIアンバサダーという仲間がいたため、ここでは乗り遅れていた人たちのキャッチアップに集中できたことが、非常に良い伏線だったと考えています。

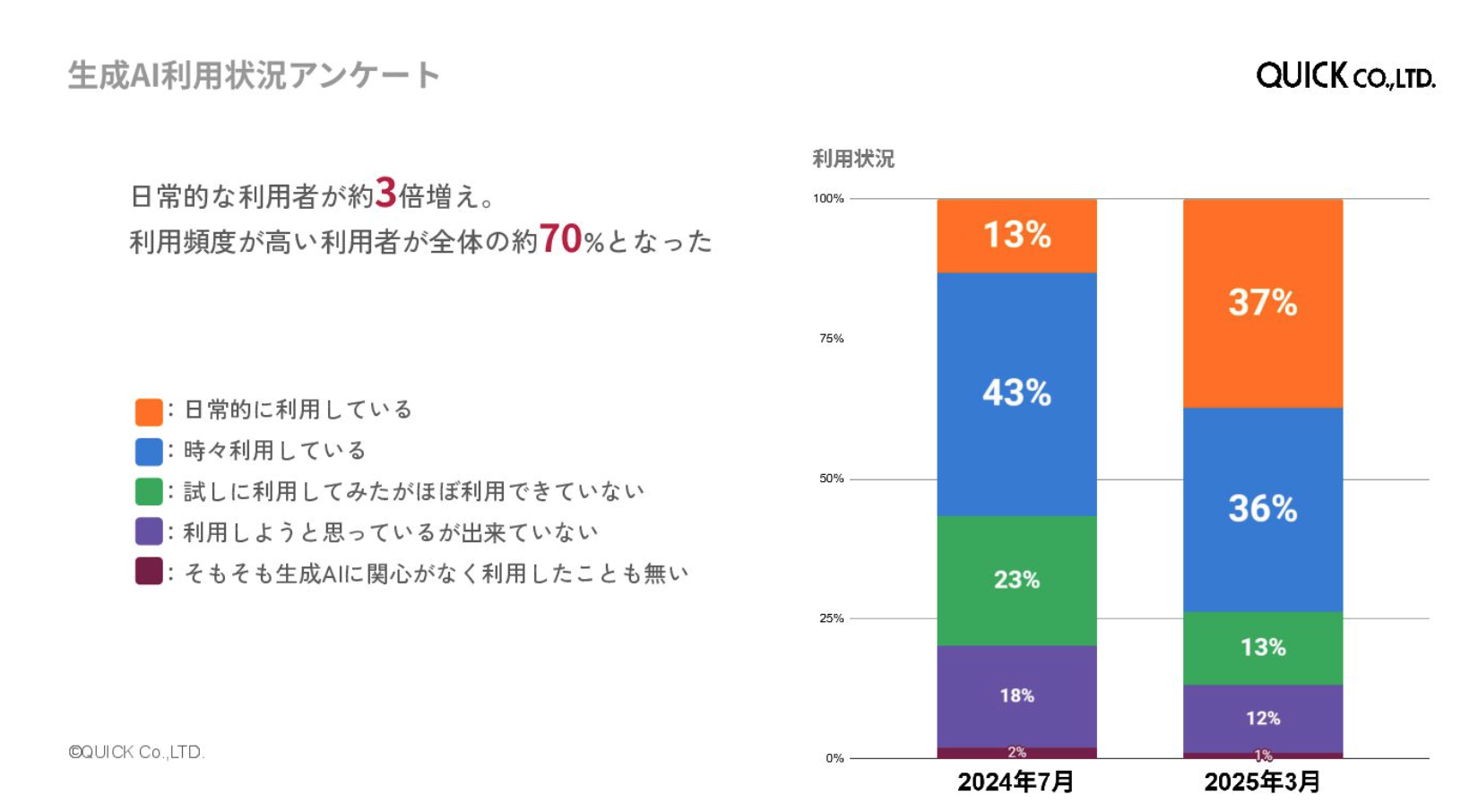

こちらは、Copilot利用開始から2カ月後の2024年7月とGeminiを使い始めて2カ月後の2025年3月に、AI利用状況アンケートを実施した結果です。

2024年7月時点では日常的な利用者が13%でしたが、2025年3月には37%という数字が出ており、Geminiの利用開始からわずか2カ月で3倍に増加していました。「時々利用している」層を合わせると約7割が日常的あるいは頻度高くGeminiを使っている状況です。これは、我々が取り組んできた1年間の成果が出ていると考えています。

このような結果を受けて、人材紹介事業部での動きを全社横断で進める「Project WAiVE」という取り組みを今期から始めています。このネーミングには、クイックグループ全体で波を起こしたいという思いを込めています。

また、Googleスライドで作成していたトリセツをGoogleサイトに転用し「Project WAiVE × トリセツ」として全グループ社員が閲覧できる環境を構築して運用をスタートしています。サイトには各事業部から届いた活用事例をポストとして掲載しています。

Bizの取り組みをまとめます。はじめの第一歩の「壁」は、AI利用の遅れが企業リスクになることを経営層に提言することがキーワードでした。そして、最初に「AIはすごい」という印象を組織に植え付ける成功事例ができたことがとても大事だったと思います。

どうやって使おうの「壁」については、ノウハウ集約だけでなく、得意な人を作り、仲間を増やして、巻き込むことが非常に重要でした。巻き込み方には様々な方法があると思いますが、我々の成功事例としては、ワークショップの中でうまく基準を定めて募集したという点がポイントだったと思います。そうやって熱量の高いメンバーで推進していくことが何よりも大事だと思います。

そして「鉄は熱いうちに打とう作戦」として、スピーディーな情報のアップデートと、AIアンバサダーを中心に現場と運用から同時にアプローチしています。

ちなみに、先ほどご紹介した「Project WAiVE × トリセツ」では、届いた活用事例を全て掲載しているわけではありません。プロンプトが少し違うだけで使われない可能性が出てくるため、抽象的すぎず具体的すぎないような“中間のノウハウ”を蓄積するようにしています。「自分の業務でも使えそうだな」と思えるような知識を集めることをコンセプトにしており、これがうまく機能していると感じています。

そして私たちは現在、どうやって広めようの「壁」に向き合っています。この「壁」に向き合っている企業は多いのではないでしょうか。

ここでいう「壁」とは、個人レベルでの活用は進むものの、チームのマネージャーやリーダーの関心度によって活用度に差が出るという点です。チーム別に行った利用状況アンケートでは、オピニオンリーダーのような人がいるチームの日常利用率は70%になる一方で、低いところでは20%ほどに留まるなど、明らかに差がありました。現場も含めて、いかにリーダー層やマネージャー層にAIを浸透させるかが、重要なポイントだと考えています。

そのほかに、なかなか成果が見えにくく、導入効果を説明しづらいという問題もあります。私自身「AIで業績が上がった」とは言い難いのですが、今期は業務実装を目標に、まずは定量的なところで示していきたいと考えています。定性的な部分でも何か示す方法はないか、模索しているところです。

チームや部署への横展開が難しいという点に関しては、Webサイトや横の繋がりを作って取り組んでいます。

いろいろとお話ししましたが、私たちもまだ「壁」にぶち当たっていますし、今からでも間に合うと伝えたいです。我々と同じように取り組んでいる企業の方々、AI活用を進めていくために共に頑張っていきましょう!

【Dev】サービス開発/開発生産性向上に向けた、2軸のAI活用戦略

三木:ここからは、Web事業企画開発本部(以下、Web本部)Human Tech R&D課で、課長兼技術責任者を務める三木がお話します。私はゲーム業界でディレクターやテックリードを10年ほど経験したあと、ベンチャー企業でVRデバイスの開発をしていました。2019年9月にクイックに入社し、現在はR&D組織で横断的な技術課題の解決のような仕事をしています。10歳くらいからはじめているため、プログラム経歴は34年目です。50年まで続けたいなと思いつつ、AIの台頭によってどうなるかとドキドキしながら、AIの導入を進めています。

Web本部は「真のユーザーファーストでマーケットを創造する」をミッションとする、社長直轄部門として発足した社内ベンチャー組織です。エンジニアやデザイナー、プランナーといったクリエイティブ職で結成されたチームで、社内向けおよびtoC/toBのサービスを内製開発しています。

本日は、DevとしてWeb本部の取り組みについてお話しします。

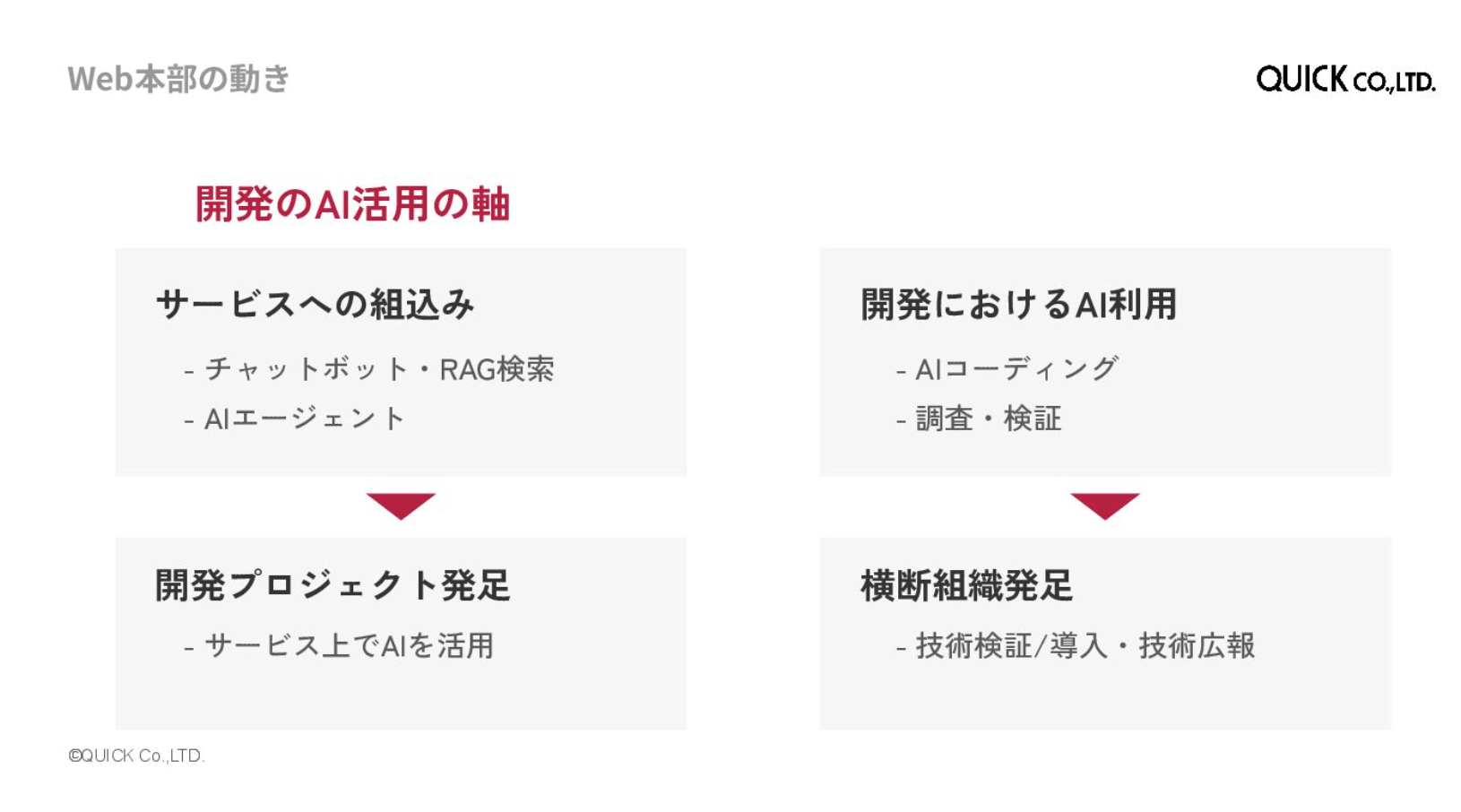

Web本部でAI導入を推進するにあたり、活用の軸には「サービスへの組込み」と「開発におけるAI利用」という2つがあると考えています。前者はAIをサービスに組み込んで機能として利用すること、後者はコーディングツールなどを導入して開発生産性を向上させる取り組みです。

これらは並行して進める必要があると考え、サービスへの組込みについては愚直に開発プロジェクトを発足し、開発におけるAI利用については横断組織を発足して技術検証や導入方法を検討しています。

開発プロジェクトの取り組みからご紹介します。ここでは、業務課題を解決するため、とにかくサービスにAIを組み込んでいます。実際に業務課題が解決されると、周囲がその効果を実感して他のサービスでも導入しようという機運が高まるため、AIの活用をさらに推進できます。具体例を挙げると、弊社は人材紹介を生業にしているため、職務経歴書の自動生成といった開発を進めています。

横断組織については、2025年4月にHuman Tech R&D課という組織を発足しました。この組織では、AIと最新技術を活用して業務効率および技術力を高め、全社員の生産性を向上することを目指しています。最終的な目標はアウトカムの増大であり、開発生産性の向上に加えて、PoCなどを経て事業価値を創出することを目指しています。そのため、技術の使い方や効果、費用などを総合的に評価して展開するといった役割を担っています。

2024年はこういった取り組みを私だけで進めていたのですが、本格的に進めるためには周囲を巻き込む必要があります。そこで、Bizにどう広げるかを考えて木下さんたちと連携し、本日お話しする機会につながりました。

Human Tech R&D課の具体的な取り組みをご紹介すると、発足から3カ月しか経っていないものの、全チームでDevinの利用を開始できるように整備しました。

ツールを導入する際には、効果や費用感の検証、社内決済手段の確認、そして円滑に使用できるようにするための研修やドキュメント整備など、多くのステップが必要です。これらを開発と並行して行うのは非常に難しいですよね。導入した成果の振り返りや他のツールとの比較までするためには、横断部隊が実施するしかないと考えています。ちなみに現在は、Claude CodeやGemini CLIなど別のツールも含めた検証を進めています。

事業価値創出のためのR&Dも引き続き行っており、新しく出てきたAI系の技術が「本当にやりたいこと」に利用できるかをリサーチし、プロトタイプを作って実験しています。この点についてはまだ形にできるものが少ないため、アーキテクチャカンファレンスのような場でご紹介することを目指し、開発を進めているところです。

その他、技術広報のような取り組みを通して、Web本部自体の認知向上や共に働く仲間探しの活動もしています。外に発信することをきっかけに知識を獲得し、それが組織全体の開発力を底上げしていくと考えています。また、私が1人で取り組みを進めていた際に使用していたテンプレートのメンテナンスもHuman Tech R&D課で行っています。

先ほど木下さんからご紹介のあった「Project WAiVE」についても、一緒に取り組んでいます。AIに対するモメンタムを失わずに、次のフォロワーを生み、全体で使っていく動きを強めるためには、自分たちの活動内容を能動的に伝え続ける必要があります。社内で多くの人に興味を持ってもらい、さらに仲間を増やす、といったサイクルを作りたい。そういった思いもあり、木下さんと協力して全社横断の取り組みとして展開しています。

Devの取り組みについてまとめます。まず、サービス開発と開発生産性向上の2軸で動く必要があると考えています。AIが効いてくる箇所の性質が異なりますし、同時に進められるものではないからです。

別で進めたところで取り組み方は同じでいいのかというと、それは違います。サービスへの組込みは、とにかく試して、アウトカムを生むのかを検証しなくてはいけません。そこで業務課題が解決できれば、周囲の熱量が上がり、前に進められます。

もう一方の軸では、横断的な部署として導入・検証は集中して実施する必要があります。その上で、これはコストが高いものだと認識する必要があると思います。

全体についてもまとめます。私たちは「自分たちのAI対応は遅れている」と自認するところから始めています。そこから、Biz/Devがそれぞれ自分たちに必要なものを見ながら、各自能動的なアクションを実施してきました。その途中でもお互いに情報連携はしていましたが、これからは独立して進めるのではなく連携して全体でさらに推進していこうと考えています。

最後に、私たちWeb本部では、共に働く仲間を募集しています。様々な課がありますので、ご興味をお持ちいただけた場合は、ぜひカジュアル面談等でお話ししましょう。また、テックブログも更新しています。私たちの普段の取り組みや、その経緯などについても配信していますので、ぜひご覧ください。

本日はご清聴ありがとうございました。

▼テックブログ

https://qiita.com/organizations/quick-wpd