Google Agentspaceで社内情報のサイロ化を解消と検索体験の革新

アイレット株式会社 / 田村直樹

メンバー / バックエンドエンジニア / 従業員規模: 1,001〜5,000名 / エンジニア組織: 1,001〜5,000名

| 利用プラン | 利用機能 | ツールの利用規模 | ツールの利用開始時期 | 事業形態 |

|---|---|---|---|---|

Agentspace Enterprise Plus | エンタープライズ検索機能 | 11名〜50名 | 2025年6月 | B to B B to C |

| 利用プラン | Agentspace Enterprise Plus |

|---|---|

| 利用機能 | エンタープライズ検索機能 |

| ツールの利用規模 | 11名〜50名 |

| ツールの利用開始時期 | 2025年6月 |

| 事業形態 | B to B B to C |

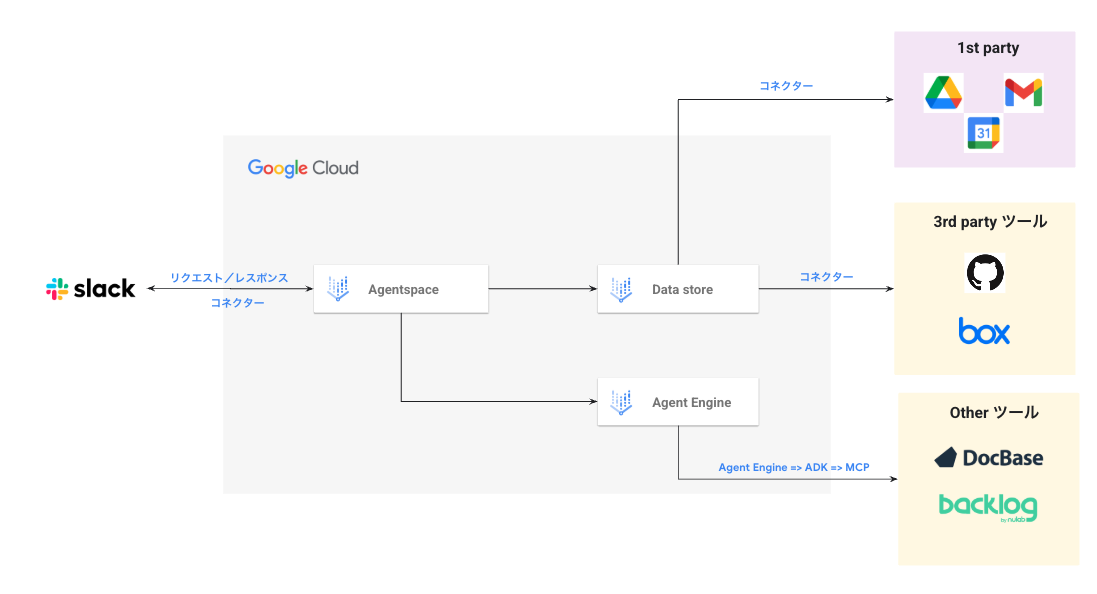

アーキテクチャ

アーキテクチャの意図・工夫

社内情報がサイロ化しているという課題を背景に、エンタープライズ検索の主軸としてAgentspaceを中心としたアーキテクチャを設計しています。

全ての機能までは検証を行うことはできませんでしたが、以下の意図や思想で進めております。

なお、当時のコネクタはプレビュー版での提供だったため、仕様や挙動の違いが発生しうる点はあらかじめご留意ください。

※用語補足

- 1stパーティ製品: Googleが提供するGoogle Workspace内のツール(Gmail, Driveなど)を指します。

- 3rdパーティ製品: Google以外のベンダーが提供する外部ツール(Box, Slackなど)を指します。

意図・工夫した点

- 単一のインターフェース:

- ユーザーが日常的に利用しているSlackをリクエストの入り口とすることで、複数のツールを意識させないシームレスな体験を目指す。

- 標準コネクタによるデータ集約:

- 社内で使用するGoogle DriveやGmailといった1st パーティ製品と、BoxやSlackなどの3rd パーティ製品の情報を、コネクタを利用して

Data storeに集約。これにより、情報の横断検索を実現。

- 社内で使用するGoogle DriveやGmailといった1st パーティ製品と、BoxやSlackなどの3rd パーティ製品の情報を、コネクタを利用して

- 独自エージェントによる拡張性:

- また、将来的には独自エージェントを開発し、DocBaseやBacklogといった標準コネクタのないツールとも連携できる拡張性も意図した設計。

このアーキテクチャの目的は、単一の入り口から社内のあらゆる情報にアクセスできる環境を構築し、その実用性と課題をPoCで明らかにすることです。

導入の背景・解決したかった問題

導入背景

ツール導入前の課題

導入前の最大の課題は、社内情報がSlackやGoogle Drive、Box、Backlogなど複数のツールに分散し、検索性が著しく低い「情報のサイロ化」状態に陥っていたことでした。

この状況は、具体的に以下のような問題を引き起こしていました。

- 情報へのアクセス困難: 必要な情報がどのツールに存在するのか分からず、見つけるまでに多くの時間を要していました。

- 問い合わせの増加: 自己解決が困難なため、特定の部署の有識者やヘルプデスクへの問い合わせが増加し、対応する側・される側双方の生産性を阻害していました。

どのような状態を目指していたか

私たちは、社内に情報は『ある』にもかかわらず、うまく活用して『引き出せない』という根本的な課題を解決し、従業員が必要な情報へ迅速にアクセスできる状態を目指していました。

その折、GoogleからAgentspaceがリリースされたことを機に、その実用性を評価するためのPoCを行いました。

このPoCの目的は、将来的な全社導入の判断するためにAgentspaceの利点と実用上の課題を具体的に洗い出すことにあります。

ライセンスや人員管理可能な範囲を考慮し、参加者を50名ほどに限定した上で実際の業務に近い環境で以下の点を検証しました。

- 使用感: 検索速度や操作性など、ユーザーが日常的に使う上でのリアルな使用感。

- 情報精度: 問い合わせに対し、求めている情報が的確に得られるかという精度。

- ユースケースの模索: どのような業務シーンで最も効果を発揮するのか、具体的な活用方法の洗い出し。

選定理由

なぜAgentspaceを選んだのか

エンタープライズサーチ製品が多数存在する中で、最終的にAgentspaceのPoC実施を決定した背景には、Googleから新しいAIエージェントプラットフォームがリリースされたというタイミングが大きく影響しています。

まずは新しい技術を触ってみようという方針のもと、将来的な社内導入の可能性を探るべく評価を開始しました。

Google Workspaceとの高い親和性

- GmailやGoogle Driveといった日常業務で利用するツールとシームレスに連携できる点は、他のツールにはない大きな魅力でした。

- また、Google Workspace連携では検索者の個人権限が反映されるため、組織内の情報をセキュアに扱える点も、本格導入を検討する上で重要な評価ポイントでした。

横断的なドキュメント検索能力

- 導入前の最大の課題であった「情報のサイロ化」を解決する上で、複数のツールに分散したドキュメントやチャットログを横断的に検索できるというコア機能のポテンシャルを高く評価しました。

拡張性と柔軟性

- SlackやBoxといった主要な3rdパーティツールへの標準コネクタが用意されている点を評価しました。

- また、標準コネクタが提供されていないツールに対しても、独自のエージェントを開発して連携できる拡張性は、将来的な活用の幅を広げる上で重要な要素でした。

導入の成果

改善したかった課題はどれくらい解決されたか

PoCという性質上、全社的な課題解決率を定量的に測定したわけではありませんが、「情報を引き出せない」という根本的な課題を解決するポテンシャルを、以下のユースケースを通じて明確に確認できました。

- ユースケース① 資料を組み合わせた情報取得:

- 「忘年会の交通費は申請できますか?」という質問に対し、Box内の規程とSlack上の過去のやりとりを横断的に検索し、要約して回答。これは、Agentspaceのドキュメント横断検索という強みが最も活きた事例です。

- ユースケース② 会議や予定の作成:

- 「昨日の議事録からネクストアクションをまとめて会議を設定して」という指示で、Drive上の議事録を要約し、関係者の予定をCalendarで確保するまでを自動化できました。これは期待通り、Google Workspaceとの高い親和性を示す結果となりました。

- ユースケース③ 自分専用の秘書エージェント:

- 「自分宛の重要なメールとSlackメッセージを要約して」といった指示で、毎朝のルーティンワークを効率化するパーソナルアシスタントを独自エージェントとして構築し、その有効性を確認できました。

どのような成果が得られたか

今回のPoCを通じて得られた最大の成果は、机上の調査だけでは分からないAgentspaceの実用上の利点と課題を具体的に特定できたことです。

- 期待通りの成果(Pros):

- ドキュメントの横断検索やGoogle Workspaceとの親和性といった、期待していた機能についてはその有効性を明確に確認できました。

- 明確になった課題(Cons):

- Slack連携時の検索速度やノイズ、Box連携でのインデックス化時間といった、大規模環境で利用する上でのパフォーマンス課題が明らかになりました。

- またAgentspaceの検索精度がどの程度なのかをユーザーベースで検証することができ、精度を上げるためにはプロンプトの工夫が不可欠なことが見えてきました。

これらの具体的な成果により、将来的な本格導入を検討する上で、どのような準備やチューニングが必要かという、現実的な判断材料を得ることができました。

導入時の苦労・悩み

PoCの過程では、実用化を見据える上で重要ないくつかの技術的課題も明らかになりました。

大規模環境での性能

- Slack: 社内環境(メッセージ18GB、ファイル600GB)では、全チャンネルを対象としたインデックス化処理に6時間以上を要するケースがありました。

- Box: 約700GBのデータを対象とした際、インデックス化に6時間以上を要し、テラバイト級のデータ量では実用的な時間で処理が終わらない可能性が示唆されました。

- コネクタによる初期インデックス化の処理に長時間を要するため、パフォーマンスの維持には対象データソースの絞り込み等のチューニングが必要となります。

検索の難しさ

- Slack:

- 特定のチャンネルを指定した動的な検索は、プロンプトの工夫だけでは制御が難しい場面がありました。

- 検索速度が想定よりもかなり遅く、またシステムからの自動通知がノイズとして混入する課題もありました。

- 検索範囲の期間指定ができないため、かなり昔のメッセージが意図せずヒットしていました。

- Box:

- プロンプトに検索箇所を指定しても、反映されず全階層が検索対象になっているなど意図しない挙動になっていました。

- Google Drive:

- 個人間や特定のグループで共有して閲覧権限を付与している資料など、アクセス権限を絞って検索することはできませんでした。

連携仕様に関する課題

- Slack Botの挙動:

- Slack Appの仕様により、連携するチャンネルにBotが強制的に参加してしまう点も、外部ユーザーが参加するチャンネル等を考慮した柔軟な運用を検討する上での課題となりました。

- 3rdパーティの仕様:

- 良くも悪くも3rdパーティ側のアプリやAPI仕様に依存する部分があるため、そもそもの仕様理解が必要な点や、仕様変更があった際に対応が必要になる可能性がありそうです。

導入に向けた社内への説明

上長・チームへの説明

社内課題の1つであった複数ツールにまたがる情報の横断検索について解決策を模索していましたが、その折、新しいAIエージェントプラットフォームであるAgentspaceがリリースされました。

そこで本格導入を見据え、まずはその効果と実用上の課題を具体的に洗い出すためのPoCを行うこととなっております。

弊社では全社的にGoogle Workspaceを導入していることからデータ連携における高い親和性が期待でき、またスモールスタートで始められることからも導入への動き出しに寄与していると思います。

活用方法

よく使う機能

- Agentspaceアプリによる横断検索

ツールの良い点

- Agentspace自体の環境設定や1stパーティのコネクタ接続の作成が簡単

- デフォルトで用意されているチャット用の画面が使用できる

ツールの課題点

- 3rdパーティのコネクタ接続では接続するサービス側のAPI仕様や制限に依存してしまうため、サービス側の知見が必要になる

- 検索対象のファイルを絞るなどの細かい調整が難しい

ツールを検討されている方へ

Google Agentspaceの導入を検討されている方へ、今回のPoCで得られた知見からいくつかアドバイスをさせていただきます。

- Google Workspaceとの親和性は大きな利点

- すでにGoogle Workspaceを導入済みの企業であれば、その親和性は期待通り高く、特に検索では個人の権限が反映されるため、セキュリティを保ちながらスムーズに導入検討を進められると思います。

- 3rdパーティ連携はPoCでの事前検証が不可欠

- 一方で、3rdパーティのコネクタ接続では、以下のような実用上の課題があるため、必ず小規模なPoCで費用対効果と実用性を確認することをお勧めします。

- 検索の品質: Slack連携では検索速度の遅さや通知ノイズの混入、柔軟な絞り込みの難しさといった課題がありました。自社のデータ量や利用状況で許容できるか、検証が必要です。

- 仕様の確認: SlackのチャンネルにBotが強制参加するなど、各ツールの仕様が運用に影響を及ぼす可能性があります。

- インデックス時間: Box等の大容量ストレージでは、インデックス化に想定以上の時間(6時間以上)がかかる可能性があるため、小規模環境での検証を推奨します。

- リリース状況の確認: 許可リストやプレビュー版として提供されているコネクタも多数ありますので、リリース状況は公式ドキュメントをご確認のうえ選定ください。

- 一方で、3rdパーティのコネクタ接続では、以下のような実用上の課題があるため、必ず小規模なPoCで費用対効果と実用性を確認することをお勧めします。

- 「権限管理」の理解が最も重要

- エンタープライズ検索全般に言える話と思いますが、AgentspaceではGoogle Identity設定をしていればアカウントに紐づく権限で検索ができるため、徹底したアカウントやファイルの権限管理が不可欠です。

- コスト管理への注意

- 独自エージェントで外部サービスのAPIを呼び出す場合など、想定外の課金が発生する可能性も考慮に入れておくべきです。

- ツールの利用規模

- 現在は最低50ライセンスのサブスクリプション単位での利用体系になっておりますのでご注意ください。

- Get licenses for Agentspace

今後の展望

社内での展望

今回のPoCで見つかった課題を基に、社内の横断検索サービスとしての本格導入を検討していきます。

今後の最大のテーマは、全社的な「定着化」です。これを実現するためには、PoCで明らかになった3rdパーティ連携問題にも向き合う必要があります。パフォーマンスや権限管理、対応コネクタの検証をさらに進め、全社的な浸透を目指します。

お客様へのご支援について

弊社はクラウドインテグレータとして伴奏支援を行っております。

Google Agentspaceの導入を検討しているお客様に対し、弊社が保有する知見を活かしてAgentspace環境の構築からユースケース模索、エージェント開発といったご支援が可能でございます。

Google Cloud 生成 AI 導入支援サービスとしてサービス提供をしておりますので、ご興味がありましたらぜひお問い合わせください。

アイレット株式会社 / 田村直樹

メンバー / バックエンドエンジニア / 従業員規模: 1,001〜5,000名 / エンジニア組織: 1,001〜5,000名

2023年にアイレットへ入社。最近は生成AIを活用したWeb開発を中心に、要件定義や設計、開発、保守まで広くお客様のDX推進に従事しております。 【受賞歴】Google Cloud Partner Top Engineer 2025 | 2023 - 2024 Japan AWS All Certifications Engineer

アイレット株式会社 / 田村直樹

メンバー / バックエンドエンジニア / 従業員規模: 1,001〜5,000名 / エンジニア組織: 1,001〜5,000名

2023年にアイレットへ入社。最近は生成...

レビューしているツール

目次

- アーキテクチャ

- 導入の背景・解決したかった問題

- 活用方法