【開発生産性カンファレンス 2025】なぜ「無責任な横軸」がうまくいかないのか 〜 組織の生産性にインパクトを与える振る舞いを考える

2025年7月3、4日に「開発生産性Conference 2025」がファインディ株式会社により開催されました。

4日に登壇したKINTOテクノロジーズ株式会社 Engineering Office マネージャー 佐藤 歩さんは、明確な執行責任を持てない・担いづらいような組織横断の役割や仕組み(無責任な横軸)は形骸化してしまうことも少なくないと語ります。

本セッションでは、横軸担当者が直面する課題を整理し、「なぜうまくいかないのか」を捉え直します。また、ありがちなアンチパターンや行動傾向を紐解くとともに、変化を前向きに捉えてもらう伝え方、着実に成果を積み上げるためのプラクティスについても考察します。

■プロフィール

佐藤 歩

KINTOテクノロジーズ株式会社

Engineering Office マネージャー

2024年よりKINTOテクノロジーズ株式会社。Webフロントエンド技術とUI開発が好き。 近年はソフトウェアエンジニアリング領域のマネージャーや横軸担当者として各種の制度設計や組織開発に携わり、メガベンチャーの技術人事やスタートアップのVPoEなどを務めた。

KINTOテクノロジーズと組織

佐藤:KINTOテクノロジーズは、トヨタ自動車の孫会社として、モビリティカンパニー化を支える内製開発部隊です。トヨタが目指しているのは、車を作って売るだけでなく、移動そのものの価値や体験をお客様に届けることで、そのためにtoC・D2C領域で様々なサービス開発を行っています。

社名にも入っている「KINTO」は車のサブスクリプションサービスですが、それ以外にも多数のアプリケーションやWebサービスを開発しています。現在、社員数は約370名で、東京、大阪、名古屋、福岡(新設予定)の4拠点で活動しています。

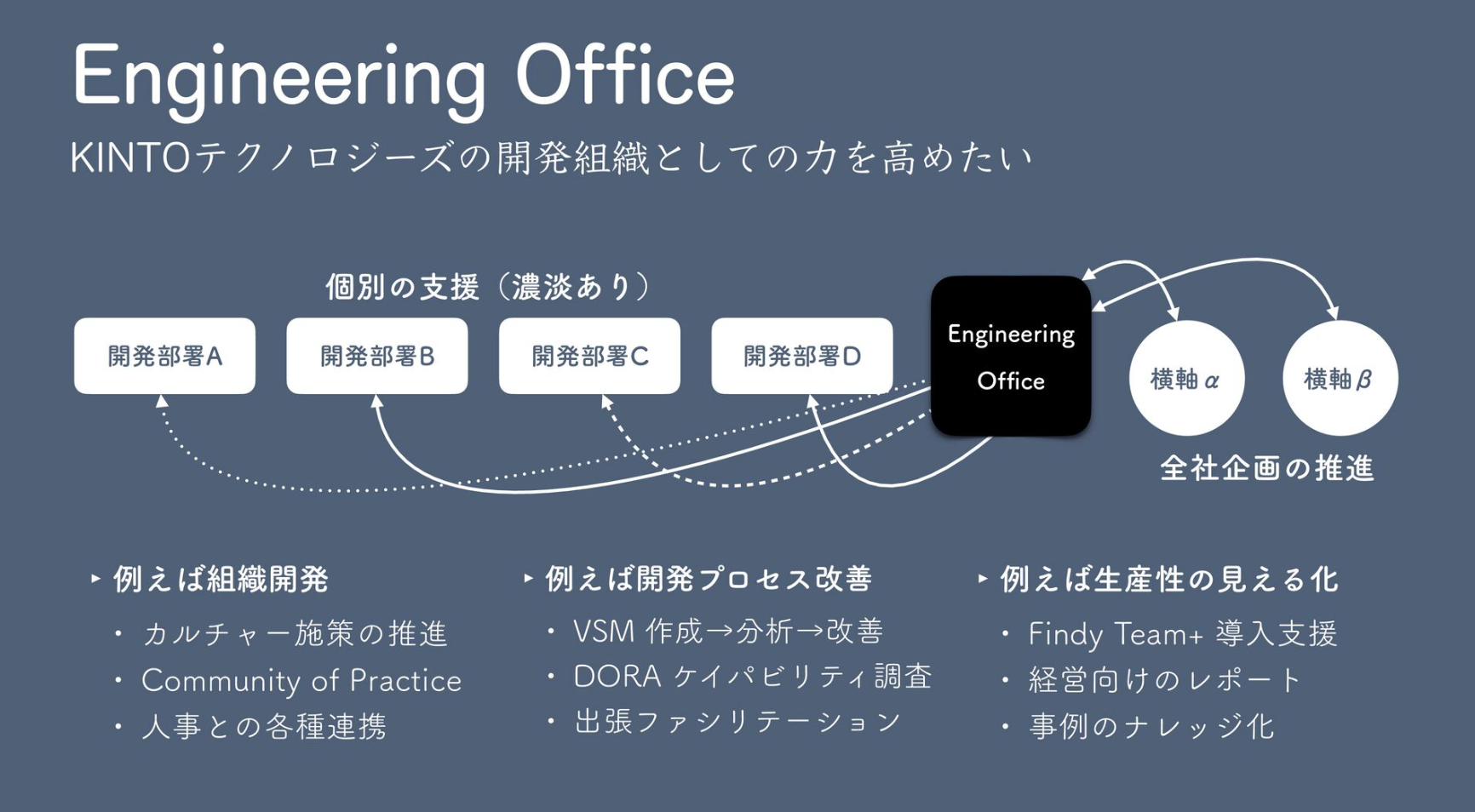

今日の話に関わってきますが、私はEngineering Officeという副社長直轄の部署にいます。これが「ザ・横軸なチーム」として、今回の「無責任な横軸」の例になります。

弊社には複数のプロダクトと開発チームがあり、アジャイルやスクラムなどの現代的な開発手法、技術選定も自由に行える環境です。全社的な開発標準は特に決まっておらず、柔軟なチームビルディングが行われています。

Engineering Officeでは、そうした様々なコンテキストを持つチームに対する個別支援と、他の横軸部署とのコラボレーションによる全社施策の推進を担当しています。

今日は、横軸機能の前提について認識を合わせた上で、これまでの経験から明確にアンチパターンと言える動きと、効果的なプラクティス、心構えについてお話しします。

この講演が、類似の横軸業務に携わる方々にとって、現在の進め方を見直したり新しい打ち手を考えたりするきっかけになることを期待しています。また、横軸機能を管理する立場の方や、縦軸の立場から横軸と関わる方にとっても、新しい視点を得られる内容にしたいと考えています。

今回のタイトルにある「無責任な横軸」について説明する前に、横軸の定義を明確にしておきます。横軸、横串、横断業務など、会社によって呼び方は様々ですが、いずれも共通して「会社組織に対して広く働きかける役割」を指すものとします。

会場の皆さんの中で横軸業務に携わっている方は2〜3割程度いらっしゃるようですが、これは組織構造上、縦軸の人数が多いのが自然な状態です。今日はそうした横軸の特性と課題について深掘りしていきます。

横軸、なんかうまくいかない

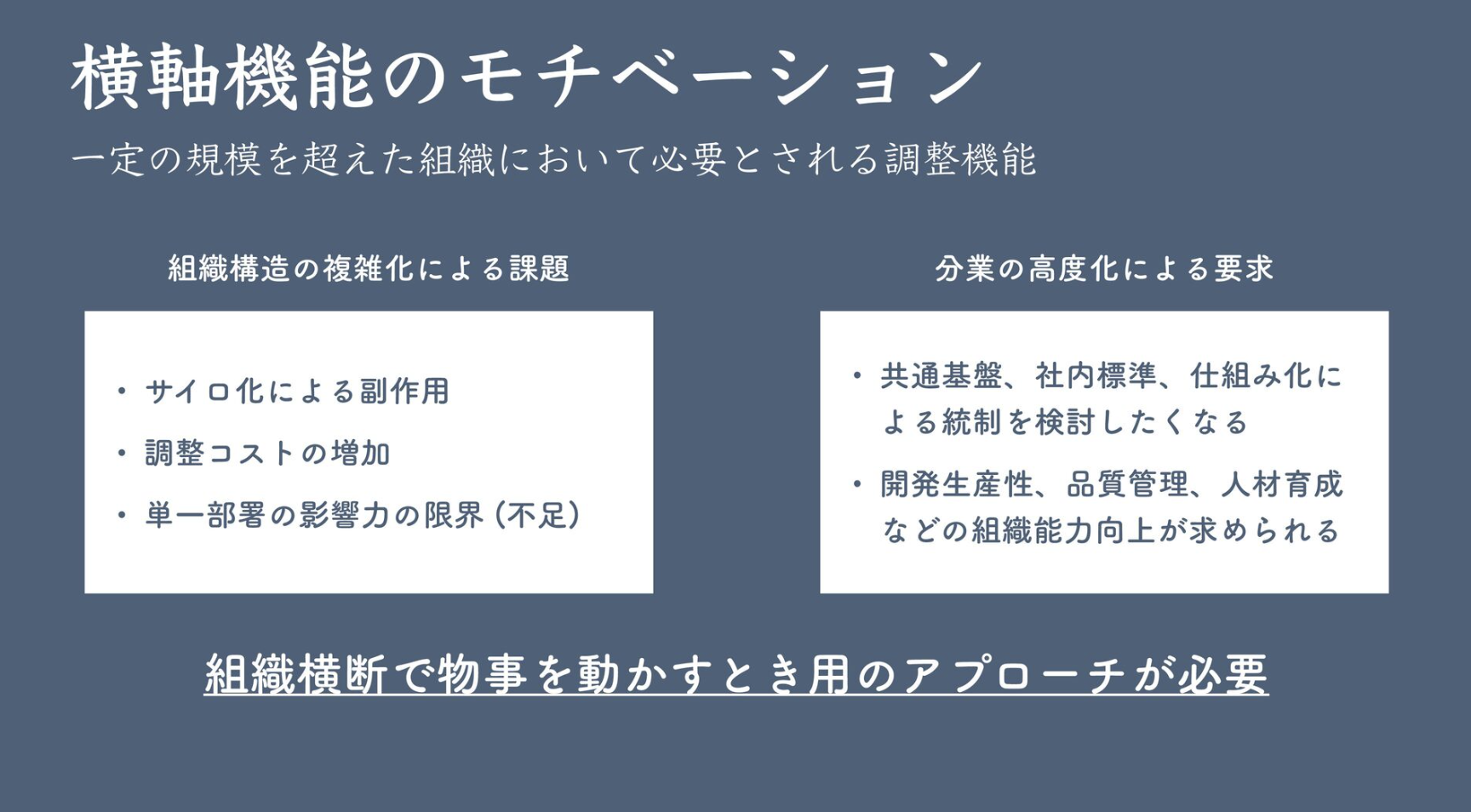

なぜ横軸機能が必要になるのでしょうか。経験上、一定の規模(100人ぐらい)を超えたあたりから組織の複雑化やスケールデメリットが見えてきます。

具体的には、サイロ化による副作用、コミュニケーションパス増加による調整コスト増大、一定の基準・標準・ベースライン設定の必要性、組織的な育成・能力向上の要求などです。組織の広い範囲を対象として物事を推進する際には、それ用のアプローチが必要になります。それが横軸機能です。

横軸は「責任ある横軸」と「無責任な横軸」に分かれます。

責任ある横軸は、インフラ、セキュリティ、法務、人事などで、組織の1機能として確立し、役割と責任、一定の影響力が担保されています。

無責任な横軸は、全社標準やカルチャーなど、重要だが優先順位がつけづらいテーマです。位置づけが曖昧で責任や影響力が薄いのが特徴です。

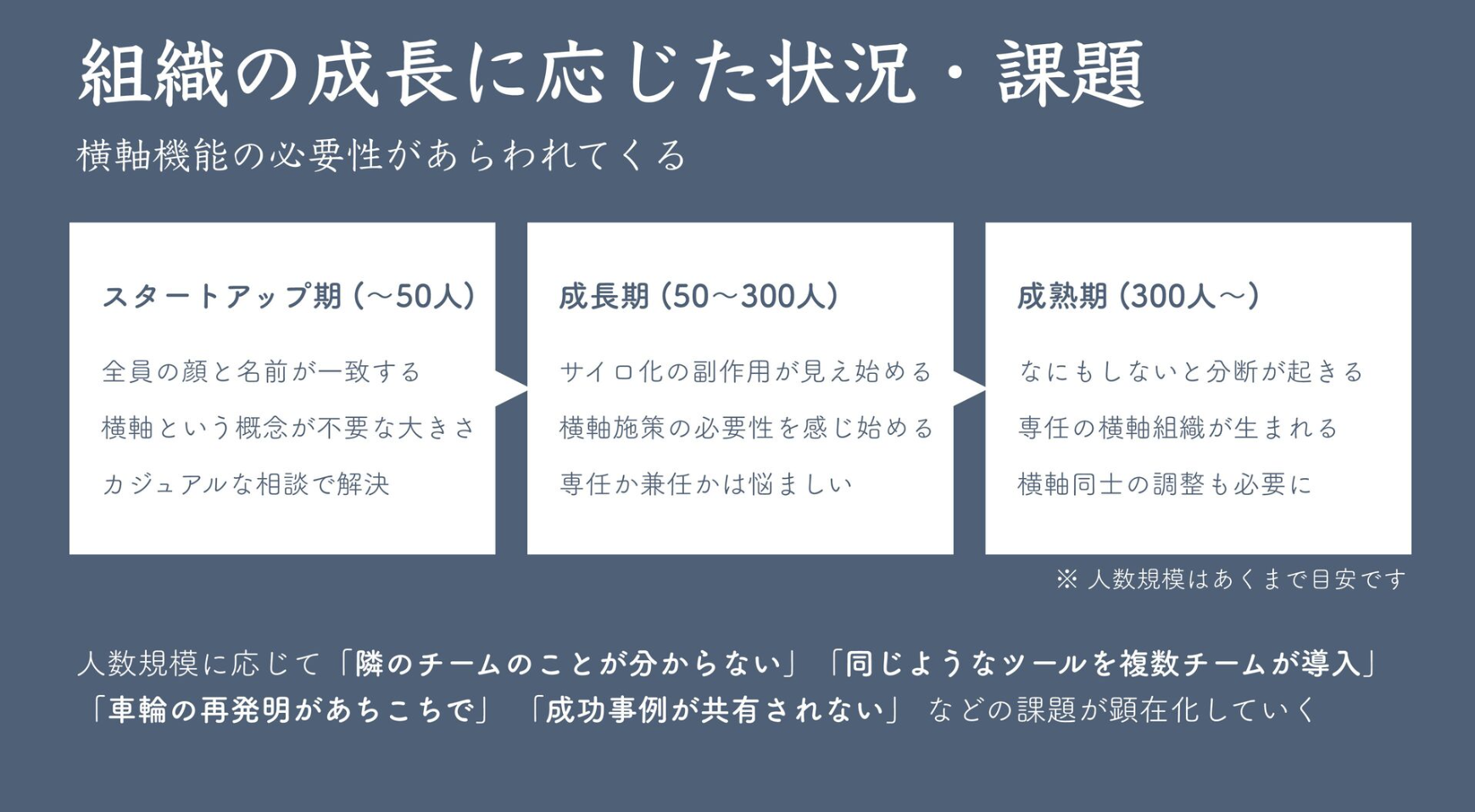

50人程度では全員の顔と名前が一致し、横軸概念は不要です。50~300人の成長期では、サイロ化の副作用が見え始めるものの、専任配置は人件費的に悩ましい状況です。300人を超えると、何もしないと分断が起き、専任の横軸機能が必要になってきます。

人数規模に応じて「隣のチームのことが分からない」「成功事例が共有されない」といった課題が顕在化していくのです。

では、なぜ横軸はうまくいかないのでしょうか。

縦軸には縦軸の責任と業務があるため、厄介事を引き受ける横軸は歓迎されますが、既存のやり方を変更するような取り組みは困難になります。身も蓋もないことを言うと、自分たちがやりたくないことをやってくれる横軸は、基本的に誰だってウェルカムです。

一方で、アドオンの取り組みや今やっているやり方を変えましょうというストレスをかけるための取り組みは、途端に難しくなります。

そうなると、無理解・無関心・無関係な相手に対して何らかの変化を起こさなければならないという高いハードルに直面します。このような困難を前に、フェードアウトしてしまう横軸機能は、多くの会社の歴史に存在するのではないでしょうか。

横軸で避けるべき3つのアンチパターン

アンチパターンを紹介する前に、特大のアンチパターンを1つだけ挙げておきたいと思います。それは、こういうイベントの場で、私のような横軸担当者が社内の納得感を置いてきぼりにして、自分たちをかっこよく見せたり、すごく成功していると喧伝することです。

社内の人もこの講演を見ているかもしれませんが、そういうのって見るとしらけるじゃないですか。そういうことはやるべきではないと常々思っているので、ここから先はそれほどかっこいいことやパリッとしたことは言いづらいのですが、なるべくお伝えしていきたいと思います。

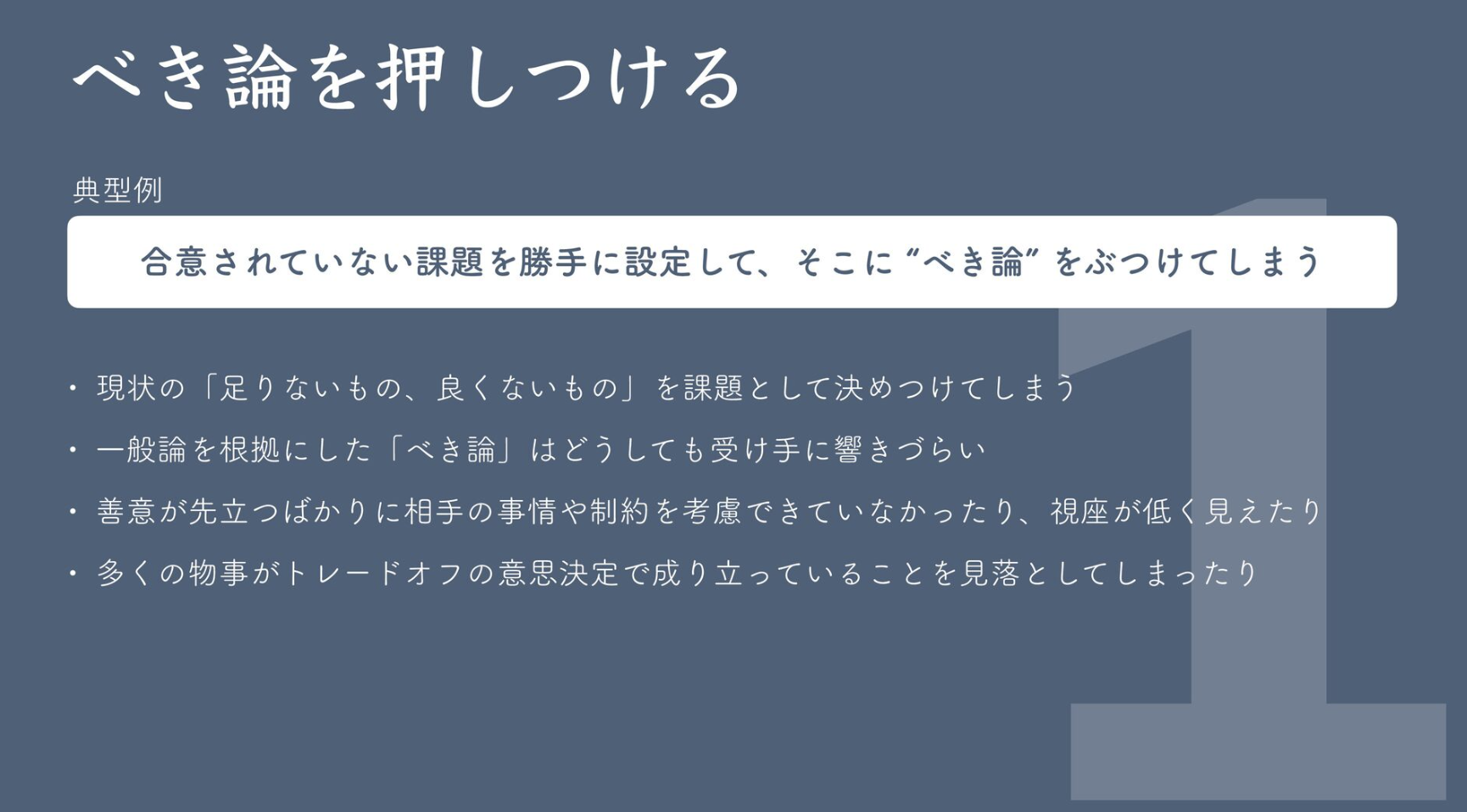

最初のアンチパターンは、合意されていない課題を勝手に設定して「こうあるべき」という教えを説くことです。

これは個人の思いつきや善意に近い取り組みの駆け出しでよく起こります。組織に新しい人が入ってきた際に、気になることを指摘するのは自然なことです。それを受け止める周囲の反応次第で「確かにそうだね、ぜひやってみよう」となるか、「うるせえ」となるかが決まります。

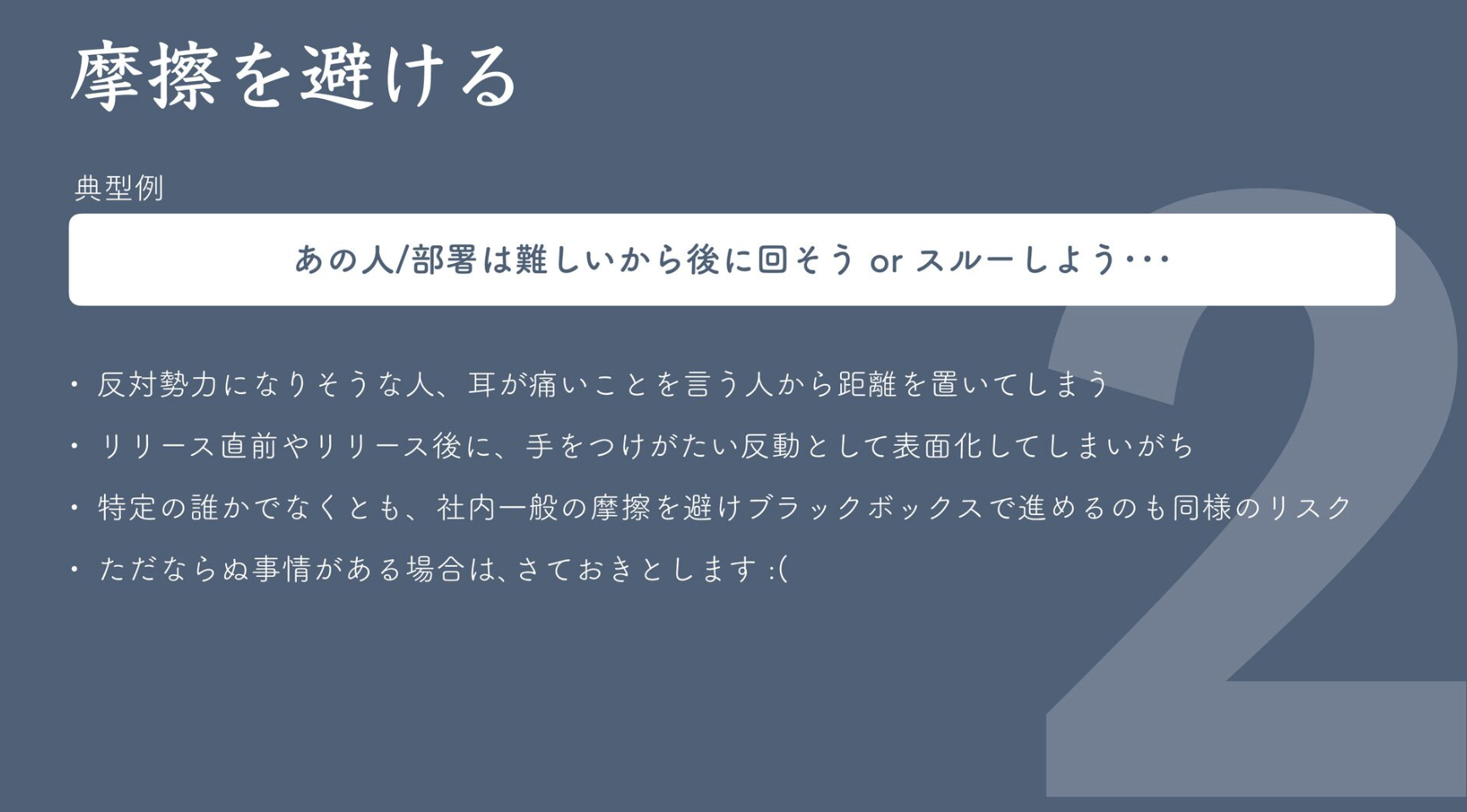

2つ目のアンチパターンは「あの人/部署は難しいから後回しにしよう」「スルーしよう」という摩擦回避です。

摩擦や衝突を避けて「言わんとこう」と考える人もいますが、それでは根本的な解決になりません。めんどくさい人や部署を後回しにすると、後から不満が爆発したり、全体の足を引っ張られたりするリスクがあります。

衝突しておかないと後腐れするものです。いざ「さあやるぞ」というタイミングで不満が急に爆発したり、やり始めたものの全然協力してもらえなくて全体の足を引っ張られたりします。

様子見の人たちには既成事実を作ってモメンタムで持久戦に持ち込めますが、本当に難しい人ほど後回しにすると全体に影響するのです。

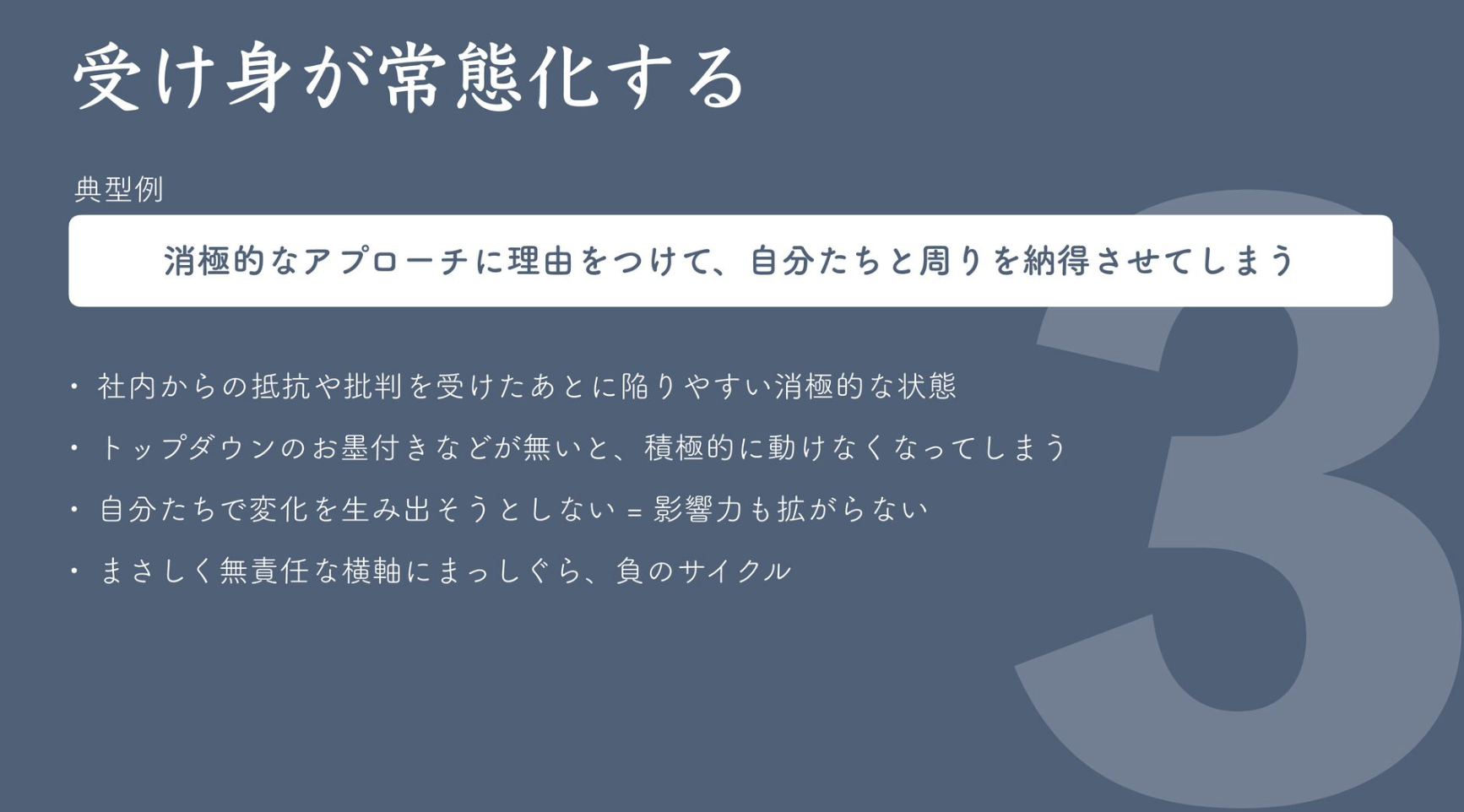

3つ目のアンチパターンは、消極的なアプローチに理由をつけて、自分たちと周りを納得させてしまうことです。

これは社内からの抵抗や批判を受けた後に陥りやすい消極的な状態です。反発を受け続けて心が折れた結果、こうした取り組み方を「俺たちはこういうスタイルでやっている」「こういう戦術を意図的に選択している」と肯定してしまう瞬間があります。

その結果、トップダウンのお墨付きがないと積極的に動けなくなってしまいます。しかし、トップダウンのお墨付きを得るのは実際には非常に困難です。なぜなら、トップの発言力を使わせることになりますし、トップはその発言力の無駄な消耗を嫌がります。

また、マネージャーに権限委譲している中で、トップが勝手に指示を出すことは、他のマネージャーのマネジメントに悪影響を与える可能性もあります。

そもそも、トップダウンの指示は銀の弾丸すぎて引き出しづらいものです。そういうものがないと積極的に動けない、自分たちで変化を起こそうとしない状態では、影響力も広がらず、自己実現もできません。まさしく無責任な横軸への悪いサイクルに入ってしまうのです。

横軸でやるべき3つのプラクティス

100%正解があるわけではありませんが、権限や強制力を持たない状態で組織に働きかけるという仕事において、歯を食いしばって動いたほうがまだマシな結果になるであろうTipsをご紹介したいと思います。

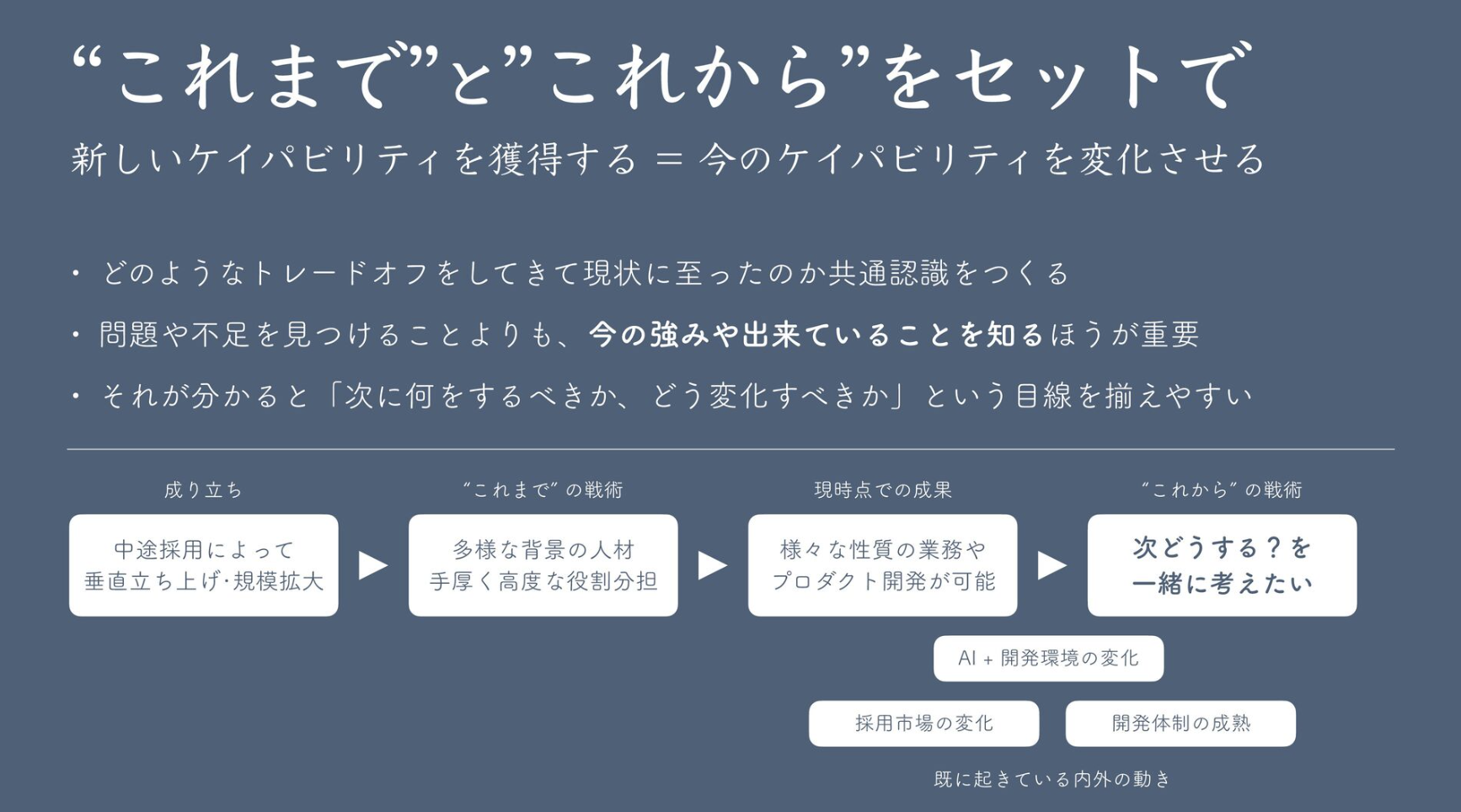

べき論の押しつけに対するプラクティスは、「これまでの話」と「これからの話」をセットで行うことです。

失敗しているパターンの多くは「これからの話」だけをしています。課題解決や新しいケイパビリティの獲得は、何もないところから何かを生み出す仕事ではありません。すでにあるチームや組織に対して変化を促していくものなので、今あるものをベースに次の形に変えていく仕事なのです。

そのためには、今の強みやできていることをちゃんと知ってストーリーを組んでいくことで、仮に課題感や解決方法のオチが正論パンチと大差なかったとしても、聞こえ方や伝わり方が全然変わってきます。

弊社の例で説明しましょう。私たちは3〜4年で370名という垂直立ち上げを行い、強気な人の増やし方をしています。これによってある程度の副作用もありますが、あくまでトレードオフの結果でしかありません。

中途採用による垂直立ち上げで、本当にいろんなバックグラウンドを持った方が採用されています。硬めのシステム開発をされた方から、私のようなITベンチャー系の柔らかいIT出身者まで、多様な人材が集まりました。そして役割分担をしっかり設計して、チームとして組織として成り立たせることで、本当にいろんな性質の業務・プロダクト開発が可能になっています。

これからの要素としてAIの登場、興味を持ってくれる人の質・属性の変化、開発体制そのものの成熟といったポジティブな材料があります。こうしたものを織り込みながら、今後どういうふうになっていくのがいいかというストーリーを組み立てるのです。

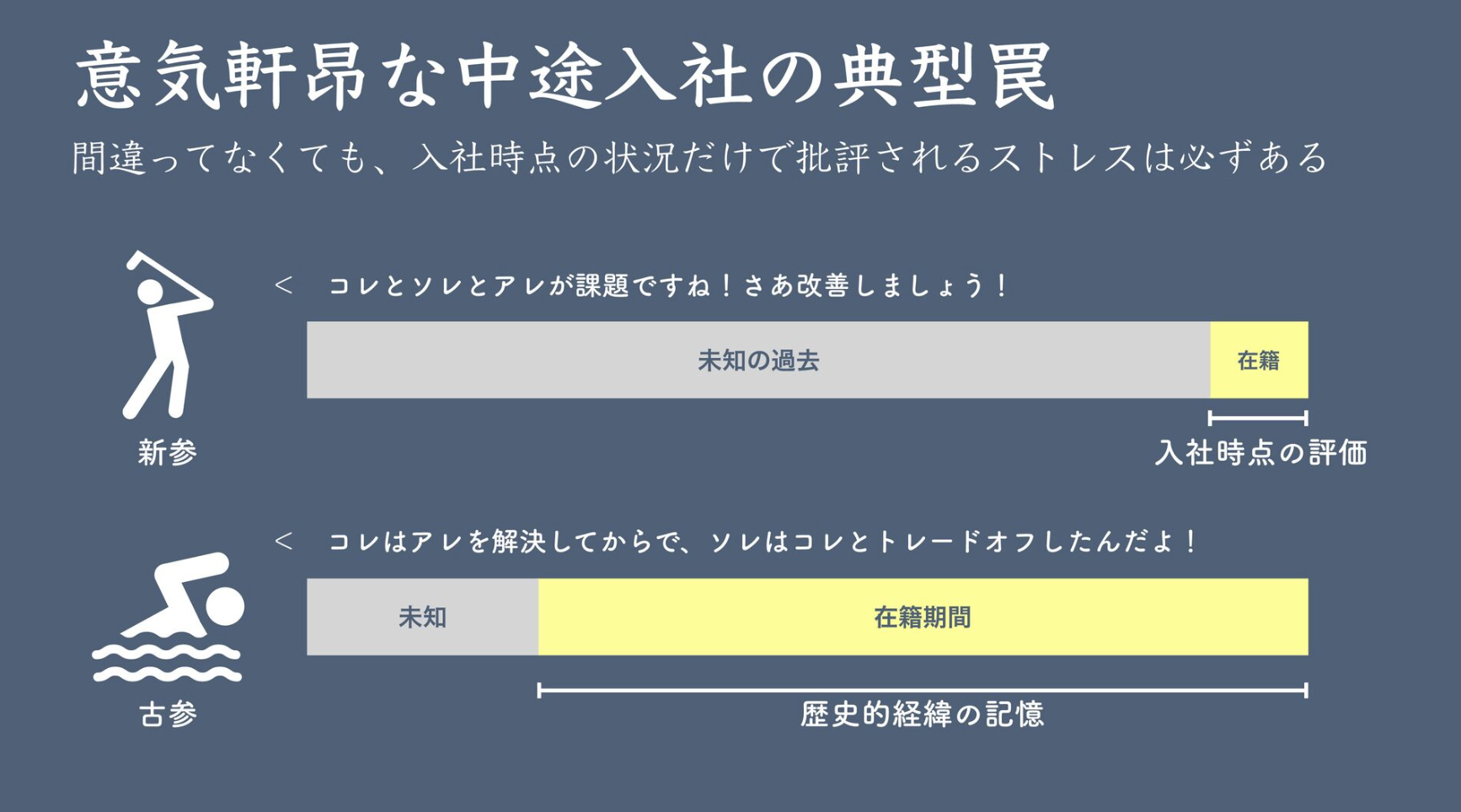

中途入社でよく起こる問題でも、「これまでの話」と「これからの話」をセットで行うのが有効です。

新参者と古参では持っているコンテキストの分量が明らかに違います。歴史的経緯を知っている人間と、入った瞬間のスナップショットで話をするのでは、物理的な時間も認知的なコンテキストの重み付けも変わります。

ポーズでもいいので、「自分たちの歴史を十分に理解して、コンテキストを共有できている」と感じてもらえるだけの受け止めや対話に、ちゃんと時間をかける方が望ましいのです。急がば回れで、正しい認識で次のアクションを一緒に考えていくことが重要です。

摩擦を避けることに対するプラクティスは、思いっきり摩擦するしかありません。

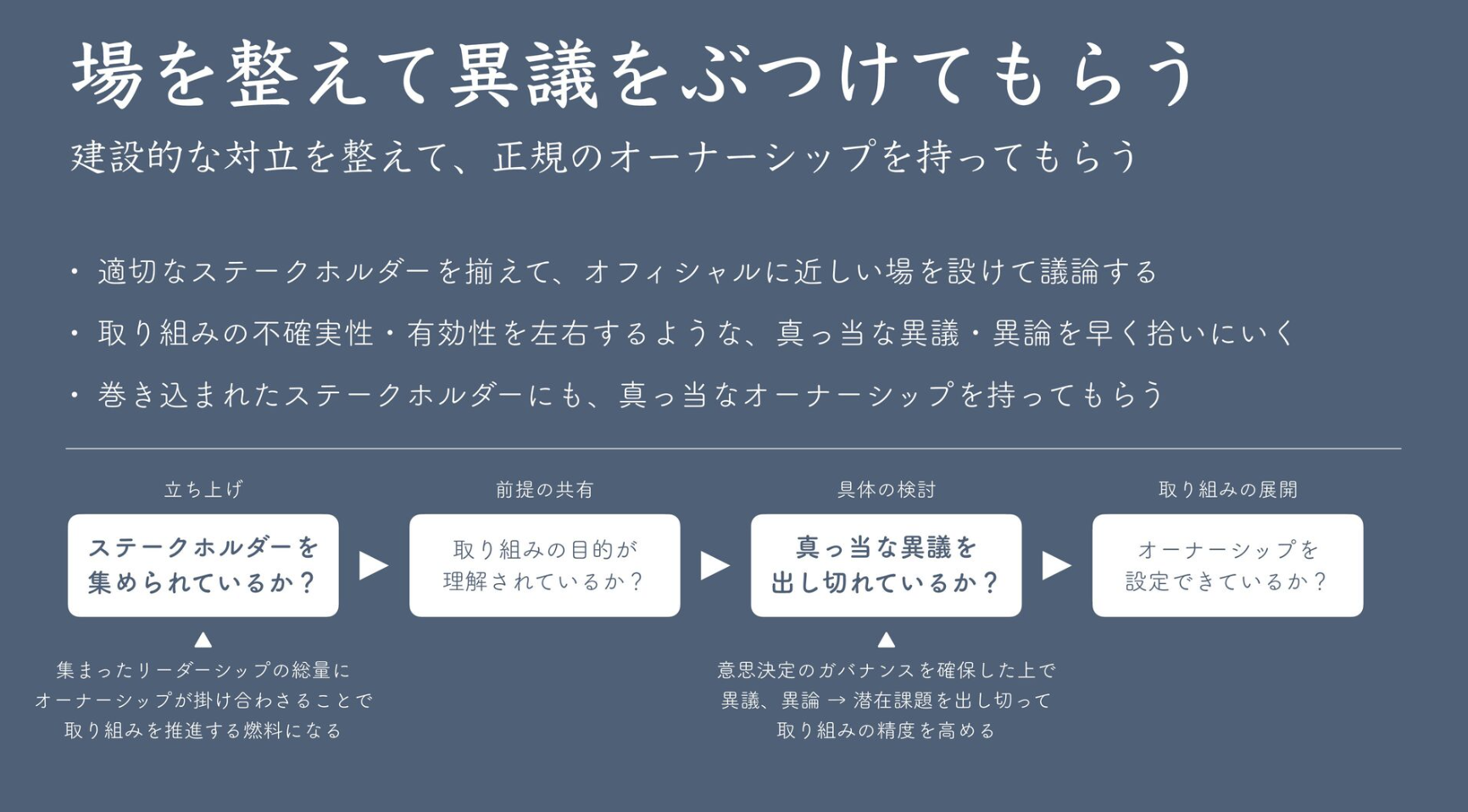

心理的な抵抗に対するアンサーではありませんが、正攻法でいきましょう。ちゃんと異議をぶつけてもらうということは、その取り組みを、その組織において、現実の地に足が付いた取り組みにするために、本当に必要な過程だと思っています。

そういう異議を受け止めて、本来やろうと思っていたものとは違う形になったり、変更や妥協が発生することもあるかもしれませんが、それで調整していくことによって、実現に向けた不確実性を着実に減らしていくことができます。

ここで重要なのは、ステークホルダーを集められているか、ということ。 最初に集めたリーダーシップの総量が重要です。終盤でオーナーシップと掛け合わされることで、その取り組みの推進力になります。

次に、取り組みの目的が理解されているか。当たり前ですが、確実に実施する必要があります。

さらに、真っ当な異議を出し切れているか。声の大きい人選手権にならないように、ちゃんと意思決定のルールや会議のガバナンスを決めて、健全に衝突・摩擦を起こし、潜在課題を出し切って取り組みの精度を高めるプロセスです。

最後に、オーナーシップを設定できているか。最終的に、関係者が真っ当なオーナーシップを持ってもらえるかが重要です。

私も昔、摩擦と衝突を避けて完全に撤退したことがあります。技術戦略という大玉の取りまとめをやりかけていたのですが、格上のボスとの話で、自分がそれをちゃんと受け止め切ることができませんでした。座組みを変えて、小さく方針レベルでまとめて解決したのですが、もうちょっと議論を深めきれたら、もっといい取り組みができたのではないかという反省があります。

受け身の常態化に対するプラクティスは、ほぼ精神論ですが「諦めずに頑張る」ことです。

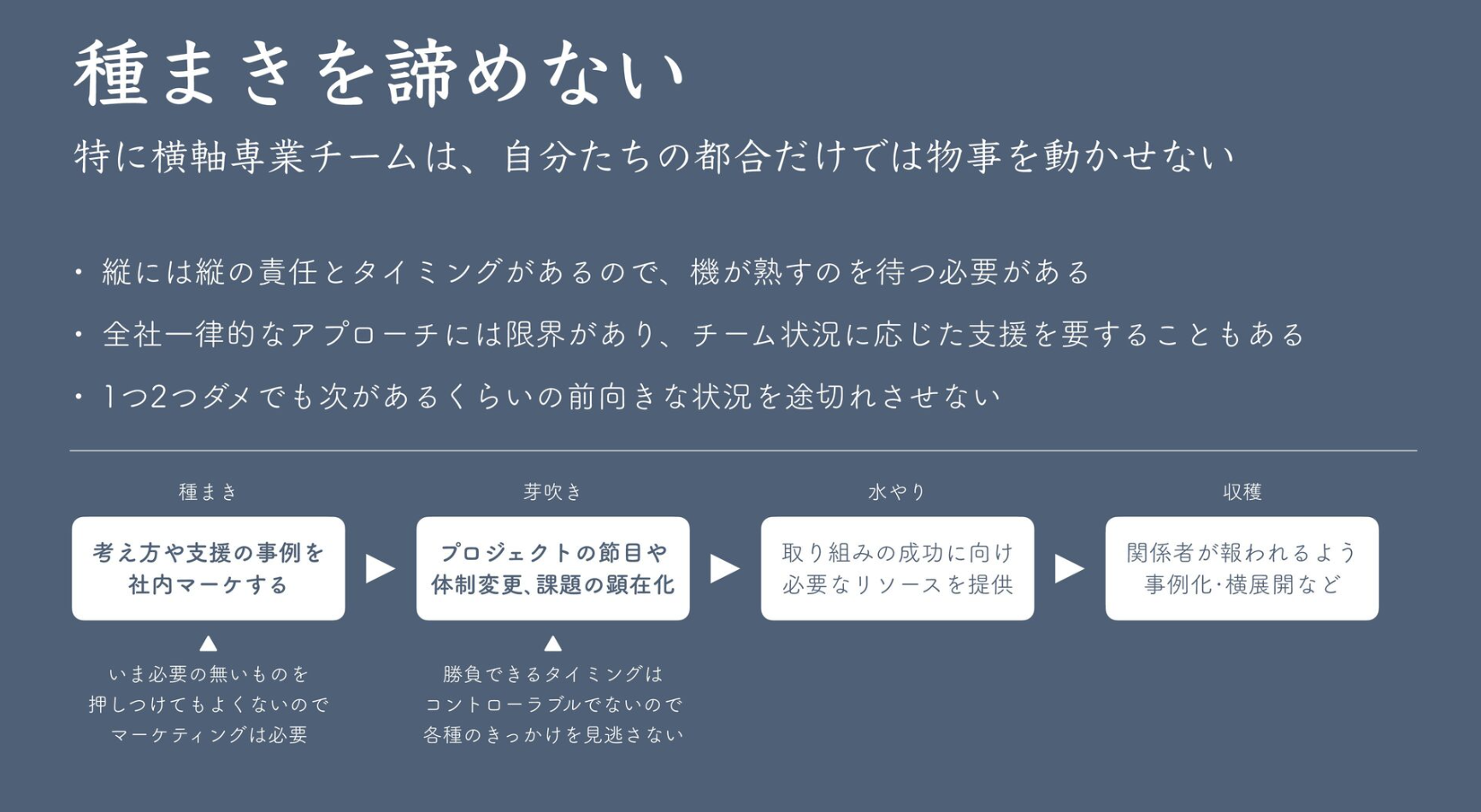

打ち手が切れるのが一番怖いので、いろんな種を平行でまいて、パラレルに打ち手を育てていきましょう。

うまくいかないときは、相手が反発する背景として、単純にそのタイミングや気持ち、理解が整っていない、追いついていないだけ、つまり「まだその時じゃない」ということがざらにあります。横軸側の都合、例えばパフォーマンスレビューが近づいて成果を出さないといけないという我々の都合で、縦軸の人たちに「さあ、やってください」と言うのは、うまくいくわけがありません。

選択肢が狭まって打ち手がなくなると、いよいよ追い詰められてしまいます。1個ダメになったからといって他の成果が全く狙えないという状態が一番危険なので、まずは動き続けましょう。

種まきとは、考え方や支援の事例を社内マーケティングすることです。布教活動・啓蒙活動として、どういう支援やお手伝いができるかを社内に広げていきます。

芽吹きとは、プロジェクトの節目や体制変更、課題の顕在化のことです。自分たちのタイミングではない部分で、コントローラブルでないきっかけを見逃さずに拾い上げていきます。

水やりとは、取り組みの成功に向け必要なリソースを提供することです。勝負できるタイミングでの適切な支援を行います。

収穫とは、関係者が報われるよう事例化・横展開をすることです。成功事例として社内マーケティングを行い、次の取り組みにつなげます。

まとめ

横軸で一番大事なのは、とにかくやり切ることです。多少ゴールポストを動かしたり、妥協したりしても、オチをつけることが重要です。

フェードアウトが重なると、やっぱり期待も信頼もあっという間に失ってしまいます。皆様の会社の中でも「あの取り組み、どうなったんだっけ?」「さあ、消えたらしいよ」という会話をよく聞くと思いますが、まさにあのパターンです。消えることもあるとは思うのですが、あまり度重なるとやはりダメですよね。

主導権を握り切れない、コントローラブルでない曖昧な状況でも、落ち着いて着実に確実に物事を進めるという、いわゆるネガティブケイパビリティのようなものも必要なのかなと思います。そして何より、やり切るというグリット力が大事です。

私自身、現在の職場ではまだ取り組みの序盤ですので、またの機会があればもっといい話、具体的な話ができるよう励んでまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。