【内製開発Summit 2025】調査から分かった、テスト内製化の課題と最適なコストのバランス

2025年2月27日(木)に、ファインディ株式会社主催による「内製開発Summit 2025」が開催されました。品質保証テストの自動化・効率化ツールを手掛けるオーティファイ株式会社の品質エバンジェリスト末村拓也氏は、「調査からわかった、テスト内製化の課題と最適なコストのバランス」というテーマで、テスト内製化の調査結果や課題のほか、同社が提供するツールやサービスを紹介しました。

■プロフィール

末村 拓也 (Takuya Suemura)

Autify, Inc. Quality Evangelist

Webエンジニア、QAエンジニアなどを経て、2019年にAutifyに入社。シニアテクニカルサポートエンジニアやQAマネージャーを務める傍ら、カンファレンスでの登壇や記事執筆など精力的に外部発信を行った。現在は同社の Quality Evangelist として、品質に投資することの重要性を世の中に広める役割を担う。ソフトウェアテストのシンポジウム JaSST Online および Tokyo Test Fest の実行委員を務める。「テスト自動化実践ガイド」(2024) 著者。

ソフトウェアテストが内製化されつつある

オーティファイ社では、2024年の夏ごろから年末にかけて、テストのコストや内製化に関する調査を実施しました。その中には、テストにかけるコスト割合による効果の違いなども含まれています。調査結果を踏まえ、ソフトウェアテストに対する下記のような疑問に答えていきます。

・どうしてテストを内製化するの?

・テストを内製化すると何が起きるの?

・テストにはどのぐらいのコストをかければいいの?

・テストにコストをかけるとどんなメリットがあるの?

本題に入る前に、簡単な自己紹介をさせていただきます。オーティファイの品質エバンジェリストの末村と申します。もともと物流倉庫で倉庫管理や商品管理などをしていましたが、物流の知識を活かしてサプライチェーン管理システムのプロジェクトマネージャーに転身したところ、外注していたプロジェクトの納期遅れがきっかけで、見よう見まねでプログラミングを始めたのがソフトウェアエンジニアリングに足を踏み入れたきっかけです。趣味はテトリスと古着集めで、今着ている服もほぼ古着です。

また、最近『テスト自動化実践ガイド 継続的にWebアプリケーションを改善するための知識と技法』という書籍を執筆しました。主にWebアプリケーションの自動テストについての幅広い内容になっているので、気になる方は購入していただければと思います。

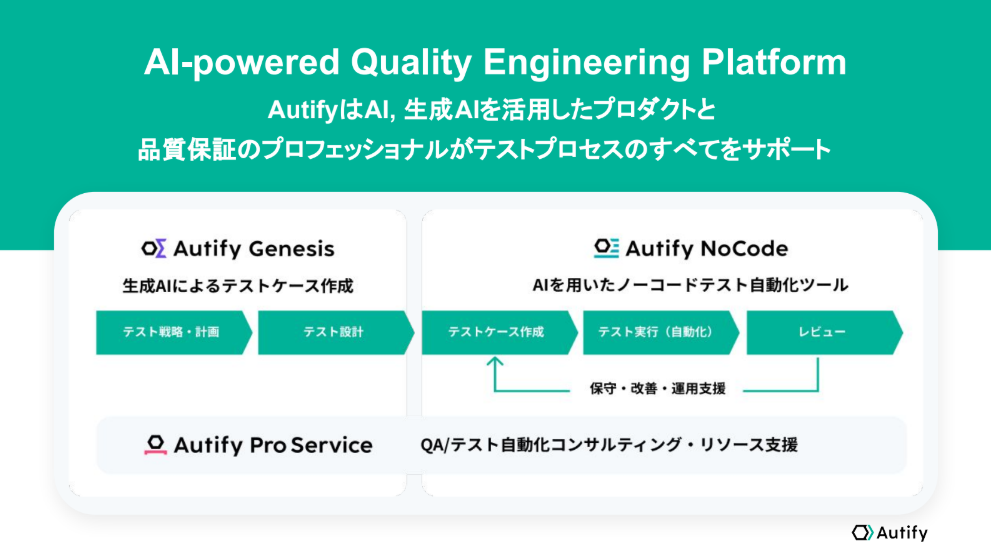

オーティファイでは、AIを使ったソフトウェアテスト自動化のプラットフォーム「Autify NoCode」、生成AIによるテストケース生成のプロダクト(β版)「Autify Genesis」、ツールでは手の届かないテスト戦略や組織作りなどの支援をする「Autify Pro Service」の三本柱でお客様の品質向上を間違いなくサポートできるよう取り組んでいます。

釈迦に説法かと思いますが、まずは「ソフトウェアテストとは何か」というところから説明すると、ソフトウェア開発のライフサイクルにおける検証作業を指します。

「バグがないか」「お客様がそのシステムを使って要求を満たせるか」といったところを包括的にテストするもので、ソフトウェアを安全にリリースするための工程です。したがって、手動でコツコツと実施したり、定められたシナリオで自動テストをしたり、システムに一定の負荷をかけたりと、さまざまな方法があります。

これらのテストは、外注する場合が多いのではないでしょうか。ソフトウェア開発も含め、事業のコアコンピタンスではないと判断されがちでした。つまり、食品を扱うメーカーであれば、食品の開発や販売がメインかつ競合との差別化であり、顧客に対して価値を生むと考えられていました。一方でITシステム開発やテストは「餅は餅屋に任せておけ」と考えられていたのです。

また、テストや品質保証の専門知識を持つ人材は採用が難しく、なかなか自社で賄えません。たとえ開発チームが自社内にあったとしても、テストのやり方を知らない場合もあります。かたや、僕がエンジニアとしてキャリアをスタートしたタイミングでは、「開発エンジニアとして入社したのに手動のテストばかりやらされている」といった不満の声が聞こえており、内製が敬遠されていたこともあります。

ところが、開発同様にテストの分野でも内製化への揺り戻しが来ています。

まず、「ソフトウェアは事業の成否を左右する重要なもの」という意識が広まったことが理由にあります。直前のセッションで話されていた及川卓也氏の著書『ソフトウェアファースト』という言葉にあるように、ソフトウェアを自分たちで作り、ソフトウェアについて詳しくなろうと考える人が増えてきました。

ソフトウェアを作るうえで欠かせないテストは、アプリケーションの動作や、顧客に生み出せる価値を理解するための具体的な手段として大変有効なものといえます。テストを外注すると、開発者がアプリケーションを触る機会が減り、プロジェクトへの理解が目減りしてしまいます。

また、発注者と受託者といった形で進めると、人を工数に換算するビジネスモデルになり、効率化して工数が減ると受注側の売り上げが下がるため、効率化を避ける方向のバイアスがかかるという話も耳にします。「効率よく、効果的にソフトウェアテストを進めたい」という動機が、内製化への揺り戻しを後押ししていると思っています。

ソフトウェアテストにかけるコストや課題を調査

テストを内製化すると「品質が良くなる」「開発者・品質担当者のプロダクト理解が高くなる」「最適化のインセンティブが上がり、コストが下がる」などと一般的には言われています。ただし、定量で示すような調査がこれまでなかったため、我々が調査をしました。

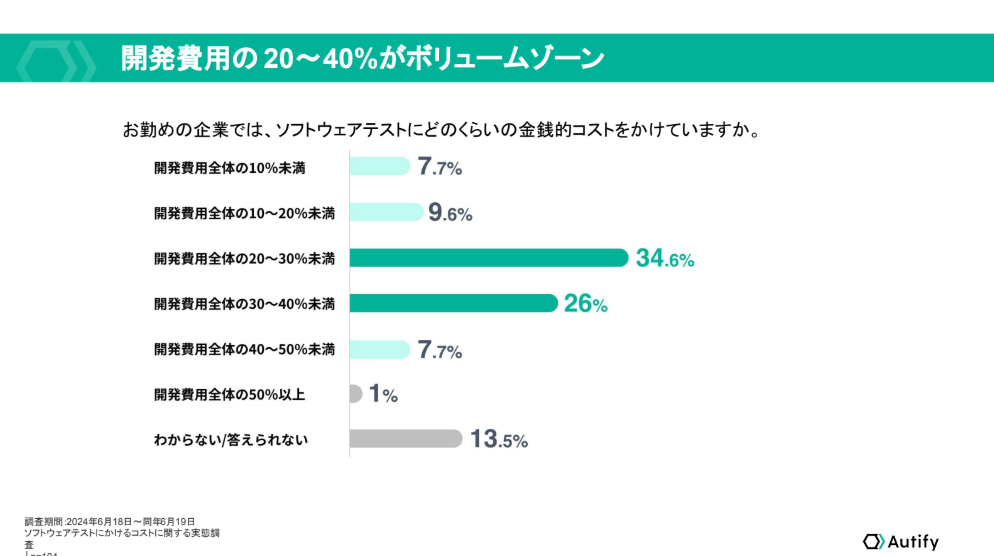

従業員が1000名以上の大企業において、ソフトウェア開発・プロダクト開発・ソフトウェアテストの責任者の方々を対象としており、製造業やITベンダーなどさまざまな業種が含まれます。まずは、ソフトウェアテストのコストについてですが、一般的には開発予算の3分の1ほどがテストに使われていると考えられていました。実際の調査でも、20~40%ほどがもっとも多いという結果となりました。

ソフトウェアテストにおける悩みや課題は、「テストに時間がかかり開発期間が長期化しがち」が最も多い。よくあるのは、プロダクトの機能が徐々に増えて、ユーザー数も増え、テストの数が膨れあがり、週に1回だったリリースが2週に1回、4週に1回と長くなっていくという話です。それに伴い、次に多かった「開発コスト・テストにかかるコストが肥大化している」という課題に繋がり、時間をかけたにもかかわらず、3番目の「リリース後に不具合が発見される」という事態が起こっているようです。

テストのコスト削減に取り組んでいる企業は、全体の80%弱で、その内容は「テスト自動化」が多く、他には「バグの早期発見と修正のための仕組み構築」がありました。ひとつに「シフトレフト」と呼ばれる手法があります。開発を左から右に並べると、テストは一番右、つまり工程の最後にあることが多いですが、それを開発中や、開発前にテスト内容を決めておくことで、早い段階でバグを見つけられ、手戻りが減ってソフトウェア開発全体が最適化される、という工夫です。

また、「優先順位の見直しやリスクテスト」「テストのアウトソーシング先の見直し」をしている企業もありました。コスト削減のための工夫によって、コスト削減はもちろん、テスト品質の向上や、リリースまでの速度の向上が実現しています。

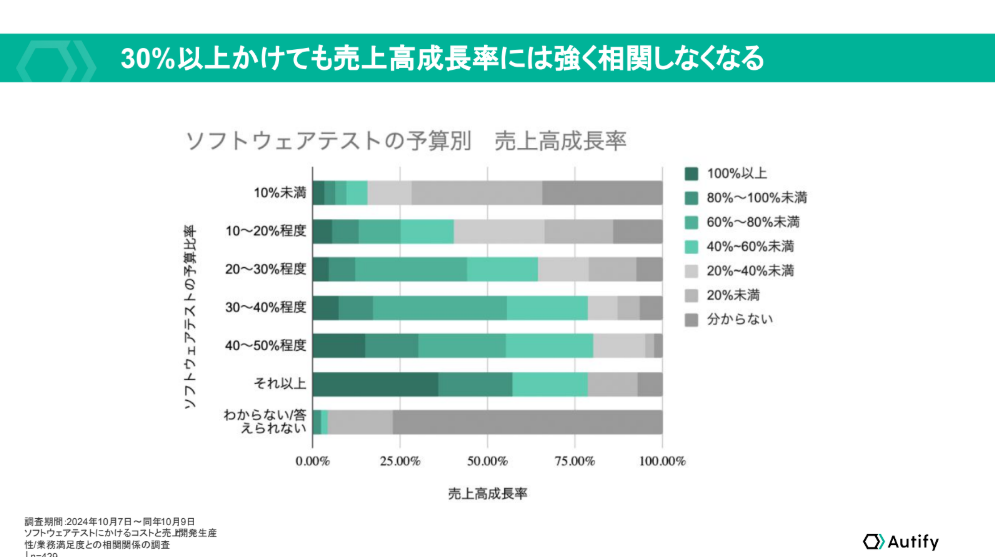

次に紹介するのはソフトウェアテストにかける予算と、売上高成長率の相関を取ったグラフです。

30~40%までであれば、テストにかけたコストと売り上げの成長率が相関しますが、それ以上は頭打ちになっています。つまり、30~40%以上のコストをテストにかけている企業は、もしかしたらかけすぎかもしれません。

ソフトウェアテストを内製化した効果と、新たに浮上した課題

いよいよ内製化の調査結果です。完全に内製化している企業が40%近く、一部内製化している企業が50%程度。つまりほぼ90%が何かしらの形で内製化しています。逆にいえば、完全に丸投げという形で外注している会社はほぼないようです。

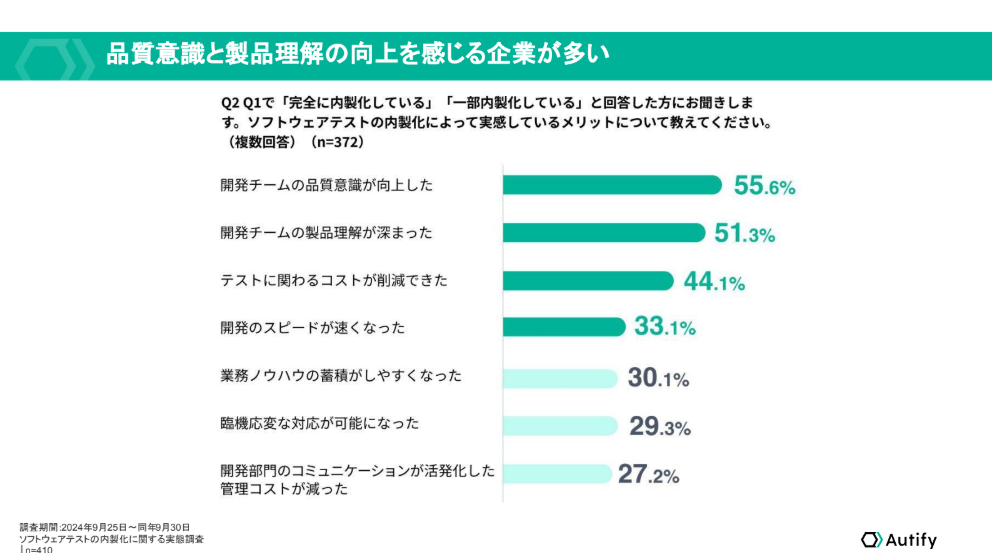

内製化によるメリットは、「開発チームの品質意識が向上した」「開発チームの製品理解が深まった」「テストに関わるコストが削減できた」「開発のスピードが速くなった」などで、予想として考えていたものを実際に感じている企業が多いようです。

ところが、内製化はいいことばかりではなく、新たな課題を感じている方も70%弱いらっしゃいます。

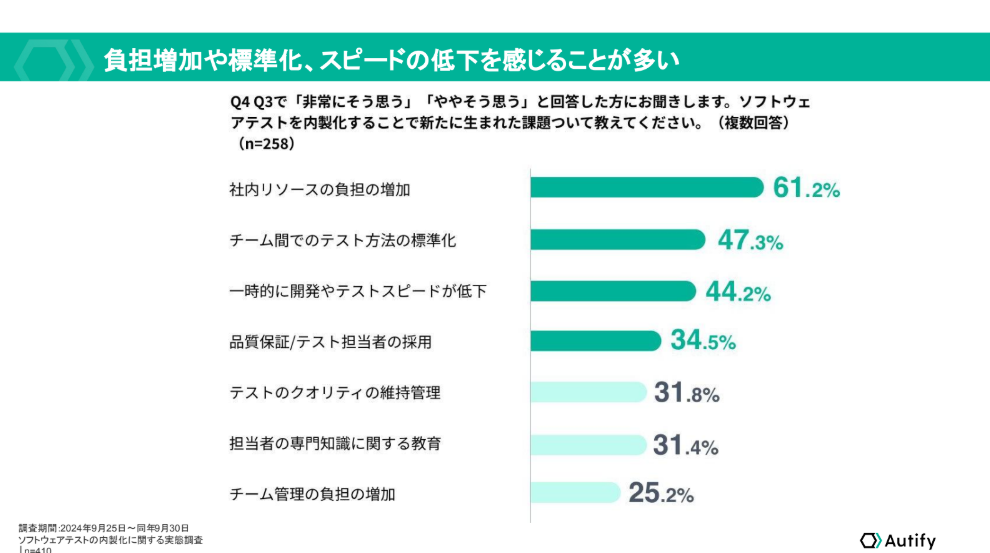

内訳は「社内リソースの負担の増加」の次に、「チーム間でのテスト方法の標準化」で、これはチームによってテスト内容や合格の基準がバラバラ、ノウハウが継承されていない、といった話にもつながるでしょう。また、「一時的に開発やテストスピードが低下」「品質保証/テスト担当者の採用」は新たに生まれた課題ですが、そもそも外注していた動機だったため、内製化すると課題として浮上するのは当然とも言えます。これらの解決方法が、内製化のカギになると考えています。

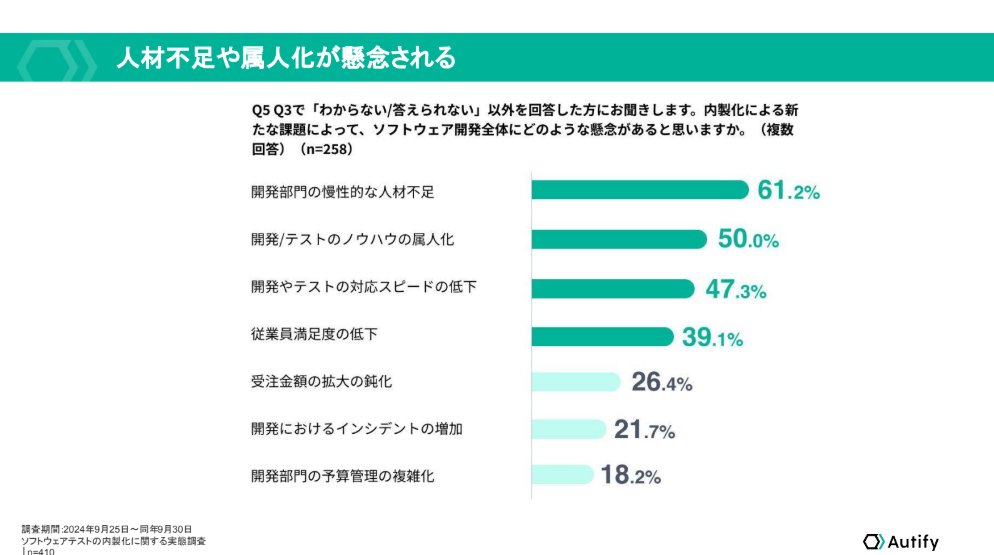

一歩踏み込んで、今後起きそうな課題についても聞いています。

「開発部門の慢性的な人材不足」「開発/テストのノウハウの属人化」「開発やテストの対応スピードの低下」などが想定されている中、面白いのが「従業員満足度の低下」です。冒頭で話した、「開発エンジニアとして入社したのに手動のテストばかり」というエピソードに通じる感覚でしょう。

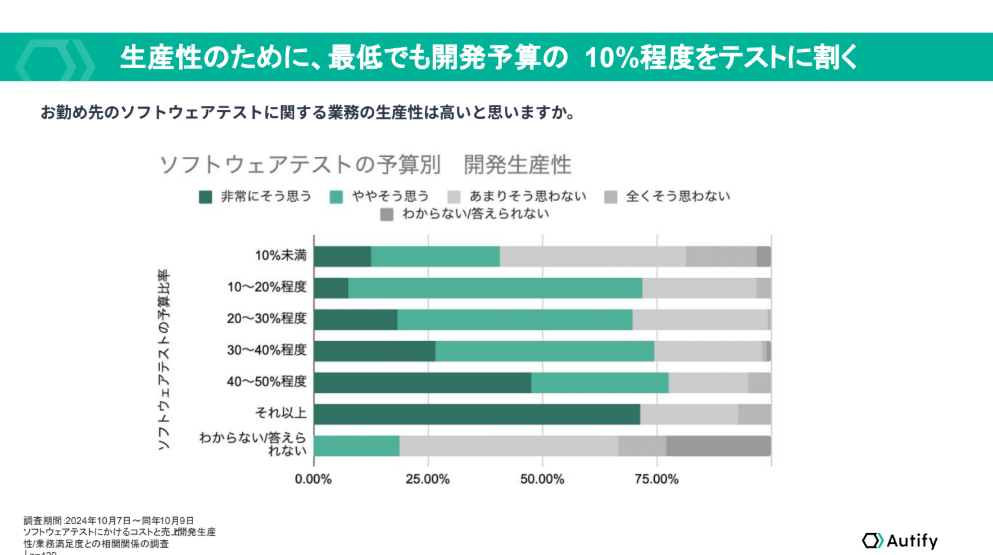

ここで別の角度から見てみましょう。ソフトウェアテストの予算と、開発の生産性をグラフにしたものです。

予算が10%以上であれば、「開発生産性が高いと思うか」という質問に対して「非常にそう思う」「ややそう思う」の合計が70%ほどになります。予算をかけるほど「非常にそう思う」の割合は増えていくものの、「ややそう思う」を合わせた「そう思う」の総量はほとんど変わりません。

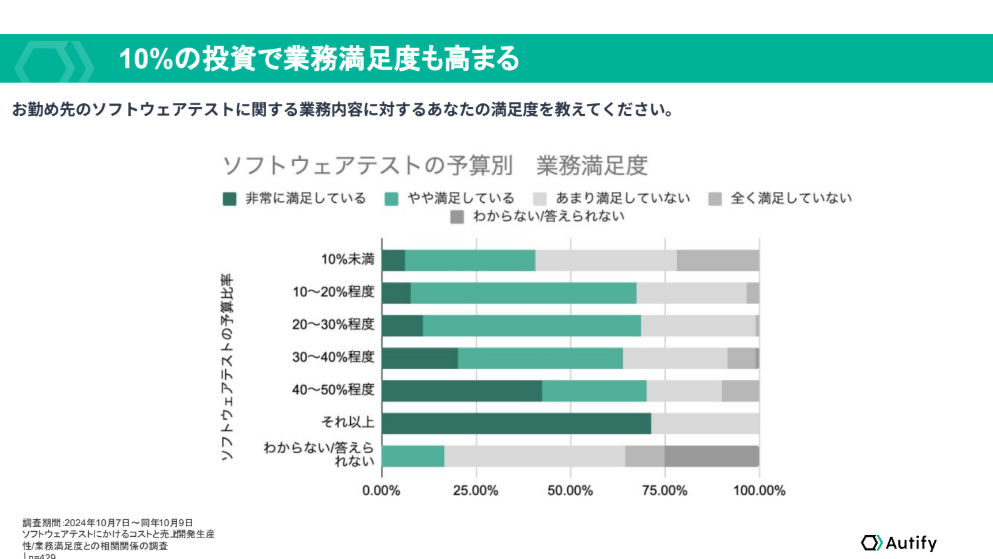

なんと、同じ相関が、業務満足度にも出てきます。

心配されていた「従業員満足度の低下」ですが、十分な予算をかければむしろ向上するだろうと考えられます。逆に、10%未満の投資では十分な業務満足度が上がらないので、10%以上は投資しないといけない、というような経営判断が下せると思います。

これまで伺った課題に対して、テスト自動化で解決できると思う方はかなり多い結果となり、85%近くいらっしゃいました。

コスト削減・内製化にはオーナーシップを持って

今回の調査で、内製化してよかったことの中に「コスト削減」が入っていなかったため、内製化しただけでコストが下がるわけではないと言えるでしょう。新たな課題も増えるため、外注を内製化しただけで必ず良いことが起きるとも言えないようです。

ただし、コスト削減の施策と内製化を同時に進めると、テスト品質や速度の向上につながります。テスト品質が上がれば問題を見つける確度も高まり、お客様向けの品質も高まるはずなので、最終的にお客様にとってよいものが届けられるようになるでしょう。

繰り返しになりますが、テストに十分な投資をすれば、開発生産性や従業員満足度も同時に高まるため、削減されたコストを次に投資していくサイクルを考えながら取り組めば、内製化はうまく進むのではないでしょうか。

ただし、一時的な負担の増加や速度の低下は避けられないでしょう。木こりのジレンマと言われるものと同様です。錆びた斧で木を切っている木こりが、目の前の作業で手いっぱいで斧を研ぐ発想に至らないという意味で、内製化には同様のものが課題になると考えられます。

学習や改善に割ける余力や、それをよしとする文化が組織にないと、なかなかうまくいかないものです。テストの自動化やシフトレフトを試してみたいという声が上がった時、上手くいくやり方を相談して見つけていくような土壌がないと難しいと思います。

他のリサーチ結果で、90%以上の人が「内製化の支援を受けたいと思っている」という結果もありました。こういう質問を用意している時点でポジショントークっぽくはありますが(笑)、自分たちで内製化をきれいにやりきるのは難しく、体力のいる仕事だと思われているのでしょう。

ここで、2冊の本を紹介します。『システムを「外注」するときに読む本』は、外注する際の失敗談が小説のように書かれています。一方で『ITスタートアップのためのQAの考え方』は、内製化に失敗する内容です。外注も内製も、どちらも失敗する可能性はあり、優劣を付けられるものではないと個人的には思います。ふたを開けてみると、原因はまったく同じところにあります。

『ITスタートアップのためのQAの考え方』から、主人公が内製化に失敗したあと、アドバイザーに言われた言葉を引用します。

“スタートアップのQAに必要なのは、テスト手法でもなく、QAの仕組みでもなく、QAに対して真正面から真摯に向き合うことなんです。(中略)必要に迫られてテストベンダーにQA業務を外注したり、エンジニアが片手間でテストしたりしているようなQAのことを後回しにしてきた状況ではプロダクトのリリースや収益に対して、そのうち少なからず影響を及ぼし始めます。”

『システムを「外注」するときに読む本』からも、システムベンダーに怒られた言葉を引用します。

“だから、あちらでは要件まとめに何の苦労もしません。みんなオマカセ出前サービスを自分達のシステムだって思ってるから、積極的にプロジェクトに参加します。必要な機能、いらない機能、要件の優先順位をどんどん決めてくれます。履歴を表示するタブレットは高齢者に見せることも考慮して画面は大きく、表示項目はシンプルに、在庫の問合せやその場での発注についても、緊急時は電話すればいいからシステムには発注や在庫確認機能はいらない。そういう具体的なことを自分たちで考えます。”

これらを踏まえると、内製化の成功のカギはリソースではなく、オーナーシップです。「誰が舵を取るか」がキモになります。大企業の9割がなんらかの内製化をしているというデータがありましたが、全てでも一部でもどちらでもいいと個人的には思います。ただ、自分たちでオーナーシップを持って考えられていることが、結果を左右するのでしょう。

内製化を支援するツールやサービスを提供するオーティファイ

ただ、自分たちだけでお客様に迷惑をかけず、残業もせず、内製化をやりきるのはかなり難しいと考えます。最小限の学習コストで自動化を回せたり、専門知識をAIでサポートしてくれたり、自走内製化を支援するプロフェッショナルが支援してくれたりするといいと思っています。そんな会社があるのでしょうか。実は、あるのです(笑)。

ここで、我々オーティファイの紹介をさせていただきます。オーティファイはアメリカで創業し、開発拠点は日本にあります。

オーティファイのプロダクトには3つの柱があります。テスト自動化のための「Autify NoCode」は、ノーコードで誰でも簡単にテストを自動化できます。、AIがメンテナンスしてくれるため、メンテナンスコストが少なく抑えられます。さらに、テスト内容をAIが一緒に考えてくれる「Autify Genesis」をβ版で提供しています。ツールで解決できない上段の戦略部分や、リソース不足などの支援をする「Autify Pro Service」も用意。これらすべてのサービスにおいて、弊社のサービスは、基本的に伴走型であるのが特徴です。

「Autify Pro Service」は、QAチームの立ち上げから、自社運用の伴走支援、自動化のカバレッジの向上など、幅広く対応できます。例えば「どういうテストが効果的かわからない」「不具合がありクレームがたくさんある」「自動や手動のテストがあり整理できていない」「思うように自動化が進まずどうしていいかわからない」といった課題を解決し、お客様の自走までをサポートするサービスです。半年といった期間で契約していただき、お客様自身がオーナーシップを持てるように支援します。

続いて「Autify NoCode」です。自動テストを実施した経験がある方は、「書いたテストコードを後で読んでも理解できない」という経験があるのではないでしょうか。Autify NoCodeは、ノーコードで自動化でき、スクリーンショット付きでメンテナンスが簡単で、さらにAIが自動でメンテナンスしてくれます。

「Autify Genesis」はβ版で提供しており、いくつかのお客様と共同でクオリティ向上に努めています。プロダクト仕様書を読み込み、自動テストのシナリオまで自動生成するツールとなっています。

ご清聴ありがとうございました。

.png)