【内製開発Summit 2025】「ITがビジネスを支える」エディオンのクラウドを活用した内製化への取り組み

2025年2月27日、ファインディ株式会社が主催するイベント「内製開発Summit2025」が開催されました。本カンファレンスは、野村コンファレンスプラザ日本橋(東京)にて実施され、一部のセッションはオンライン配信も行われました。

本記事では、オンラインでも配信されたセッションのうち、株式会社EDIONクロスベンチャーズの松藤伸行さんによる「『ITがビジネスを支える』エディオンのクラウドを活用した内製化への取り組み」の内容をお届けします。

家電量販店として全国に店舗を展開しているエディオンでは、クラウドを活用して内製化に取り組んできました。内製化に取り組む前は基幹システムをオンプレミスで運用しており、会社としてビジネスを進める上でさまざまな課題が発生していたのだとか。今回は、内製化を推進してきた松藤さんに、エディオンで実施してきた取り組み内容についてお話しいただきました。

■プロフィール

松藤 伸行(まつふじ のぶゆき)

株式会社EDIONクロスベンチャーズ

ゼネラルマネージャー

2010年9月に株式会社エディオンの子会社である株式会社エヌワーク入社。2019年7月株式会社エディオンへ転籍。2023年10月株式会社EDIONクロスベンチャーズへ転籍。株式会社エディオンを中心にシステム課題の解決に注力。

変化に対応し進化する企業体制の構築を目指す

松藤と申します。本日は「『ITがビジネスを支える』エディオンのクラウドを活用した内製化への取り組み」と題して、EDIONクロスベンチャーズが2019年頃から取り組んでいる内製化についてお話しします。本日のアジェンダはこちらです。

最初に自己紹介をさせてください。私は松藤伸行と申します。もともとはシステム開発会社に所属していました。その後、2010年9月頃にエディオンの連結子会社だったエヌワークに入社し、基幹システムやネットショップなどの開発に携わっていました。

そしてエディオングループの内製化の取り組みが本格的にスタートした2019年にエディオンに転籍し、本日お話しする内製化への取り組みを進めてきました。その取り組みがひと段落ついたところで、会社の再編に伴い2023年10月にEDIONクロスベンチャーズに転籍しました。今でもエディオンの基幹システム開発などを担当しています。

次にエディオンについてご紹介します。エディオンは、デオデオとエイデンという二つの会社の株式移転方式により、2002年に設立されました。本社を大阪に置き、全国に約1200店舗を展開しています。パートナーも合わせて従業員数は約16,000名、売上高は約7000億円にのぼります。家庭電化製品の販売を中心に、リフォームやeコマース、インターネットサービスプロバイダー、ロボットプログラミング教育、不動産売買など、さまざまな事業を展開しています。

経営理念には「効用の提供と完全販売によるお客様第一主義の実現」を掲げています。これには、お客様の便利で豊かな暮らしを支えるとともに、最良の状態でより長く使い続けていただけるように万全のサービスを提供するという意味が込められています。

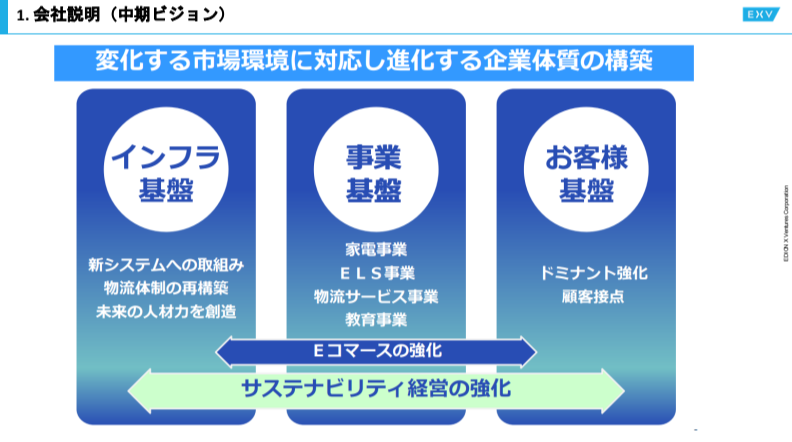

次に、中期ビジョンについても簡単にご紹介します。技術の発展や人口減など、市場環境は常に変化しており、人々の暮らしや家電の買い方も変わってきています。その変化に対応して進化していくために、エディオンは三つの基盤の強化に取り組んでいます。

その中の一つである「インフラ基盤」では、新システムへの取り組みとして、お客様のより快適な買い物体験や効率的な店舗の営業活動を実現するシステムの構築を進めています。そのほか、物流体制の再構築などにも取り組んでいます。中期ビジョンについては、コーポレートサイトでも公開していますので、ぜひご覧ください。

▼EDION_Integrated Report(中期ビジョンについてはP.22~23)

https://www.edion.co.jp/system/files/ir-library/pdf/ja/2024-09/EDION_Integrated%20Report%202024.pdf

ITが足かせになってしまっていた…

それでは、ここから本題に入りたいと思います。

エディオンでは「ビジネスをITが支える」「ITを自社でコントロールする」を強く意識するようにしています。内製化はあくまでも手段です。ITはビジネスを支えるものではなけなければいけませんし、それを自分たちでコントロールすることが重要だと考えています。なお、ここでいう内製化とは、全てを自分たちで対応するのではなく、パートナー企業と協力して進めることを意味しています。その上で、自分たちでコントロールできるようにする、という考え方です。

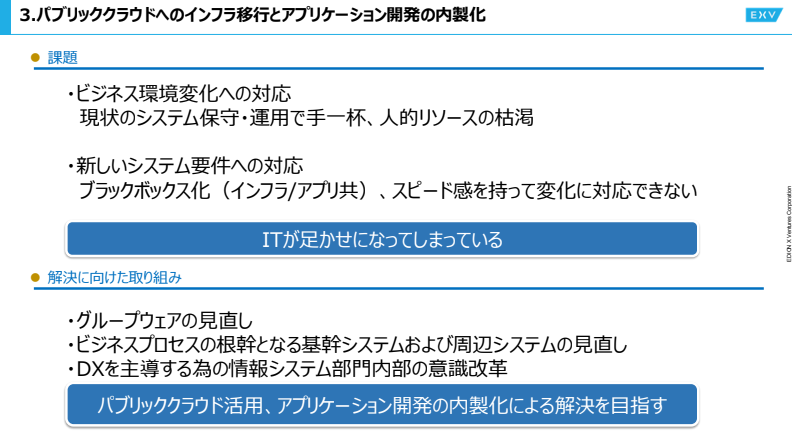

続けて、今までの課題や解決に向けた取り組みをご紹介します。コロナ禍以前から、新しい技術や製品がたくさん世の中に出てきています。また、コロナ禍における生活スタイルの多様化なども含めて、ビジネス環境は大きく変わっており、変化のスピードは年々早くなっています。

ビジネスとITは切っても切り離せない関係となっているなかで、激しい変化に柔軟かつ俊敏に対応していくためには、ITも同じように変化していかなければいけません。しかし、以前のエディオンでは、システム要因で制限がかかってしまうが故に変化に対応できないという状況が度々発生していました。

例えば、運用保守で手一杯になってしまい、新しいことを実施するための人的リソースが不足していました。また以前はハードウェアの定期リプレース作業も必要だったため、安定稼働させるだけで精一杯の状況でした。そのほか、新しいビジネス要件としてアプリケーションに対応したくても、システムの状況がわからないといったこともありました。自社の仕組みであるにも関わらず、パートナー企業にお願いしないと何も進められないと。

インフラ、アプリケーションの両方がブラックボックス化していて、自分たちでは「どうすればビジネス要件を満たすのか?」を考えることもできない状態でした。そのため、影響範囲の調査だけでも膨大な時間とコストがかかってしまい、ITを自社でコントロールできてない状態だったのです。つまりは、ITが足かせになってビジネスの足を引っ張っている状況でした。

それを改善するためには、柔軟かつ迅速にビジネス部門の要望に対応できる基盤をつくるとともに、自社でしっかりコントロールできるようにしなくてはいけません。そう考えて、三つのエリアの改革に取り組みました。

一つ目は「グループウェアの見直し」です。これは従業員が働きやすいように改善していく部分ですね。

二つ目は「ビジネスプロセスの根幹となる基幹システムおよび周辺システムの見直し」です。ここでは、ブラックボックス化したインフラアプリケーションを自分たちでコントロールできるようにするために、大きく見直しました。

三つ目は「DXを主導するための情報システム部門内部の意識改革」です。これは最も苦労した部分でもあるのですが、経営層の後押しもあり、なんとか変わってきたように思います。エディオンでは、これらを通して「変化に耐えるITの強化」に取り組んでいます。

基幹システムのリプレースプロジェクトが指導

プロジェクトが立ち上がった理由とは?

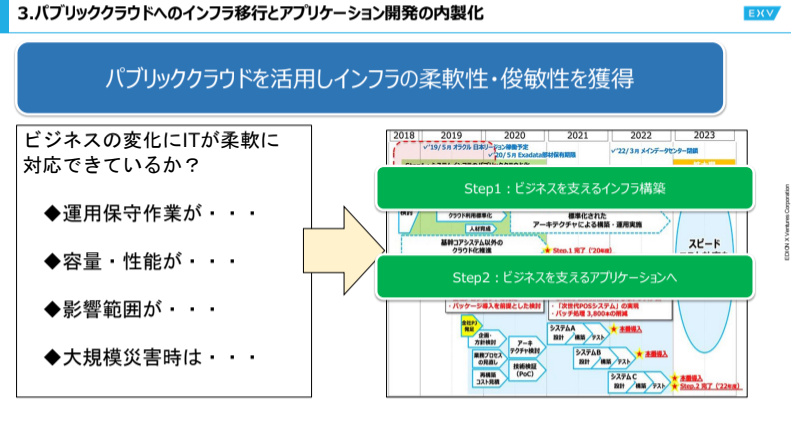

次に「パブリッククラウドへのインフラ移行とアプリケーション開発の内製化」についてお話しします。エディオンでは、ビジネスの変化に柔軟に対応するために、手段としてパブリッククラウドを活用することにしました。

もともと、エディオンの基幹系システムは、200を超えるOSとデータベース専用機のOracle Exadataが稼働するオンプレミスのデータセンターで運用されていました。「ハードウェアの定期リプレース作業も必要だった」と言っていたのは、ここの部分ですね。この環境で安定稼働していたのですが、ビジネスニーズや変化に柔軟に応えられないという課題が出ていました。

なぜならば、先ほどもお話ししたように、運用保守作業で手一杯で人的リソースが確保できなかったからです。例えば、ハードウェアや大量のバッチ処理、データ連携処理を監視して、障害があれば対応しなくてはいけません。従業員が使用する業務アプリケーションに関する問い合わせも多く届いていたため、それに対応するだけでも1日が終わってしまう、といった状況でした。

そのほか「ディスク容量の増設」「CPU性能の向上」「OSミドルウェアのバージョンアップ」などに対応する際には、実施・調達だけでも数ヶ月かかっていました。ブラックボックス化していたため、新しい要件を実施するにあたって現状を調べるのも難しい状況でした。設計書や設定書などのドキュメントはあるのですが、それが最新かどうかを判断できなかったのです。

加えて、エディオンでは大規模災害に備えて重要データのバックアップをとるようにしていました。実際に何か災害が発生したことはなかったものの、データを復旧するだけで数ヶ月かかるような状況でした。このような状態で「ビジネスをITが支える」と言えませんよね。そこで、老朽化した基幹システムを自分たちでコントロールできるようにするために、基幹システムのリプレースプロジェクトを立ち上げることにしました。

経営陣の後押しを受けてパブリッククラウドを採用

このプロジェクトの目的は「コスト削減」と「経営やビジネスの変化に対応できる柔軟性を重視したシステムへの進化」です。そして、それらを自分たちでコントロールするという目標を立てました。とはいえ、一度に全てを進めることはできないため、段階的に取り組むことにしました。

まずステップ1として、ビジネスを支えるインフラを構築し、ステップ2でビジネスを支えるアプリケーションの構築に取り組んでいます。なお、ステップ1は何年か前に対応が完了し、現在はステップ2を段階的に進めている状況です。パブリッククラウドとしてはAWSとOracle Cloudを活用しています。当初はオンプレミスを維持することも検討していましたが、クラウドの方が柔軟に対応できますし、経営陣の後押しもあったためクラウドを採用しました。

ただ、最初はアレルギー反応を示すメンバーもいました。クラウドは未経験ですし、リスクに対する不安もあったと思います。そこでリプレイスを進めると同時に「自分たちでやりきるんだ」という意識改革も行いました。

インフラ移行とアプリケーション開発の内製化

具体的には何をしたのか?

ここからは、具体的な取り組み内容についてお話しします。

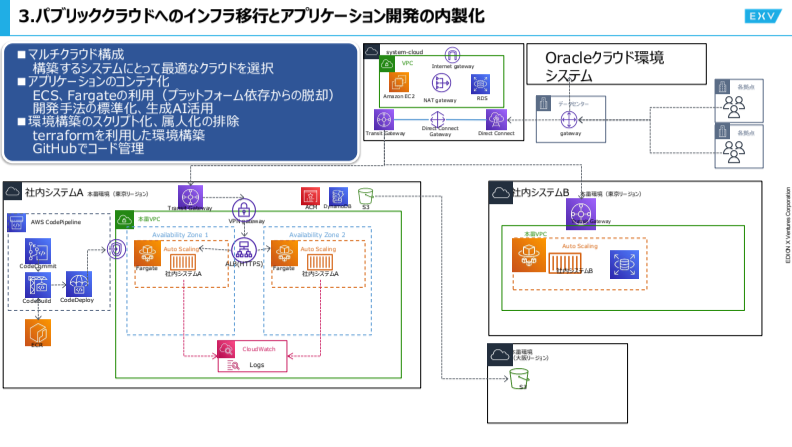

最初にお話しするのは「マルチクラウド構成」です。先ほども触れたように、エディオンではAWSとOracle Cloudでマルチクラウドを構築しています。前者を採用した理由は、技術者が多いからです。エディオンでは、内製化支援推進AWSパートナーにも選ばれているアイレット社にもご支援いただきながら構築しています。

後者を採用した理由は、オンプレミスの運用時にOracle Exadataを使用していて、そのパワーに頼るアプリケーション構成になっていたからです。現在はOracle Exadataのクラウドサービス版であるExadata Cloud Serviceを使用しています。

次に「アプリケーションのコンテナ化」として、開発手法の標準化も行いました。というのも、以前は店舗の基幹システムやネットショップなど、それぞれで開発言語やアーキテクチャが異なっていたのです。そこで、開発標準を作成するとともにコンテナ技術を採用することで、プラットフォーム依存からの脱却を図りました。例えば、AWSではECSやFargateを利用していますが、コンテナは他社のパブリッククラウドでも動きます。そうやって、AWSに依存しないような開発手法を採用しています。

そのほか、GitHub Copilotを活用して生産性向上に向けての取り組みも行っています。生成AIについてはまだ勉強中ですが、今後も活用の幅を広げていきたいと考えています。「環境構築のスクリプト化、属人化の排除」も行いました。ブラックボックス化および属人化を解消するために、スクリプトを残すと。

手順書などを作成する方法もあると思いますが、我々の場合はスクリプトを作成して自動化することを目指しました。現在は、コードさえあれば自分たちで判断できるようになっています。ちなみに、インスタンスの作成やOCIのシェイプ変更については、terraformを活用しています。

大規模災害に備えた対策も入念に

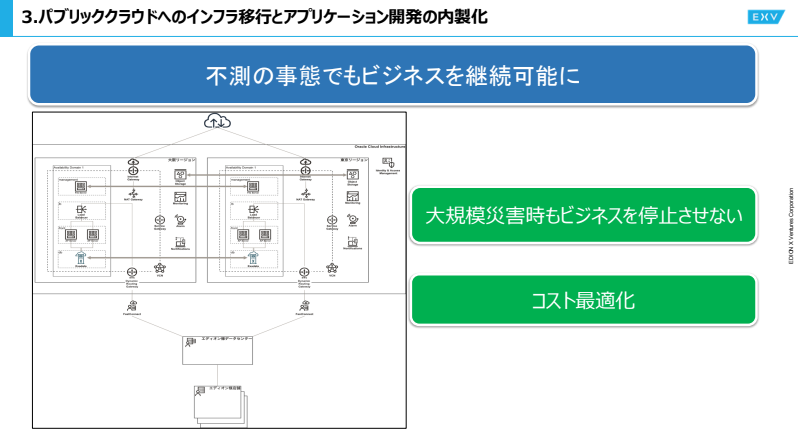

大規模災害時にビジネスが停止することのないように、パートナー企業とともに構成を考えました。概要を簡単にご説明すると、エディオンの基幹システムは、東日本(東京)と西日本(大阪)にあり、それぞれのリージョンにほぼ同等の構成でシステムを構築しました。

通常時、どちらかのリージョンでData Guardを有効にして、待機系となるリージョンにデータファイルを同期しています。同期する際は、Data GuardのほかにCLUSTERPROも使用しています。そのようにして、常に東日本と西日本のデータファイルを同期して、不測の事態が発生した際には、DNSのレコードに書き換えて全クライアントの接続先を変えられるようにしています。

インフラやシステムの構成については、terraformやansibleを活用してコード化することで、片方を構築すれば残りは全て自動で構築されるようにしています。待機側のリージョンについては、通常はサーバーを停止する、もしくはCPUを落としてコストを最適化するようにしています。

なお、このような体制を構築したものの、有事がない限りは何もしないというケースもあると思いますが、エディオンでは四半期に一度のペースで切り替えを行っています。この狙いは、災害対策として構築したものが正しく稼働するかを継続的に検証するためです。継続的に切り替えることでノウハウが継承されるため、ブラックボックス化を防ぐことにもつながっています。

切り替え作業については、約1時間ほどで対応できています。ansibleで自動化してはいるものの、念の為2~3名ほどのメンバーが監視としてつくようにしています。これらの対策により「大規模災害対策は万全であり、ビジネスが止まることはない」と自信を持って言えます。実例として、全国の店舗に影響が出る大規模な障害が発生した際に、切り替えることで当日中に対応できたこともありました。

内製化による効果を実感!意識するべきポイントとは

クラウド化・内製化を通して感じた四つの効果

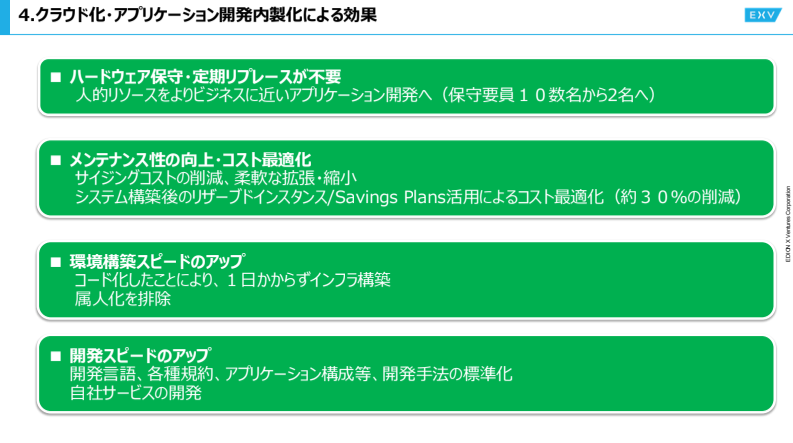

「クラウド化・アプリケーション開発内製化による効果」についてもお話しします。

一つ目は、ハード保守・定期リプレースからの脱却ですね。またそれにより、保守要員をビジネスに近いアプリケーション開発にシフトできました。

二つ目は、サイジングコストの削減です。今まではサイジングだけで多くの時間を必要とするだけでなく、多めに見積ってしまっていました。しかし、クラウドを活用することで、柔軟に拡張・縮小できるようになりました。またエディオンの場合はインスタンスの増減が激しいシステムが少ないこともあり、リザーブドインスタンスを活用することでコストを最適化できています。

三つ目は、環境構築スピードの向上ですね。コード化により、Enterキーを押すだけでインフラが展開されてシステムが立ち上がるようになりました。品質・コスト・デリバリーのあらゆる観点で、ITシステムの運営水準および俊敏性が向上しています。

最後は、開発スピードの向上です。開発手法を標準化することで、属人化を排除できましたし、追加でシステム開発をする際も自分たちで対応できるようになりました。

内製化を進める上でのポイント

続いて「内製化にあたり意識したこと」についてお話しします。意識したというよりも、苦労している点と言えるかもしれませんが、日々勉強です。エディオンには、私を含めて昔から開発をしていたメンバー以外に、店舗出身のメンバーもいます。

内製化を進めるためには、日々勉強しながら自分たちで手を動かしていくしかありません。もちろん、パートナーの方々にアドバイスしていただくこともありますが、自分たちで納得して理解を深めながら進めることが重要です。そのためにも、小さく始めて、成功体験を積み重ねることがポイントだと思います。

あと、チームで実施することを意識するのも大切です。一人でやると行き詰まってしまい、なかなか進まない、なんてこともあると思います。そういった事態を回避するためにも、必ずチームで課題・問題を共有して解決していくことを意識するようにしていました。

「最適な設計とは何か?」を考えることも意識しました。よくありがちだったのが「ビジネス部門の人が望んでいるから、効果があるかどうかはわからないけれど、構築しました」というケースです。そうではなく、最適な設計を自分たちで考えることを意識するようにしています。ただ、それを意識するあまり、時間がかかりすぎるという課題もありますね。

あとは、インフラ構築運用からアプリケーション開発(特にビジネスに近い部分)へのリソースシフトも行いました。そのために、クラウドサービスを活用してインフラにかかる人的コストを最小化し、原則コード化することで属人化を排除していくと。

最後に、働きやすい職場も重要だと思っています。具体的に言うと、開発者が働きやすいように、人事制度や評価制度を構築しました。未経験の方でもやりがいを持てるように研修制度を作ったり、生成AIの勉強会を開催したり。リモートワークができる環境も整えました。

過去に囚われず、これからも改革に挑んでいく

最後に「内製が実現したこと。これから。」についてお話しします。エディオンでは基幹系のシステムを自分たちの主導で見直し、内製でクラウド化を進めてきたことで、システムの柔軟性や俊敏性、属人化を排除できました。また大規模災害対策やアプリケーション開発の標準化も行い、よりビジネスに近いアプリケーション開発へ人員を当てることができました。それにより、ビジネス部門をITで支えることができるようになりました。

そのほかに、大きな収穫が二つありました。それは、多くの知見が社内に溜まったことと、メンバー全員の自信につながったことです。小さな成功体験を積み重ねるという方法も良かったと思いますし、一番最初に基幹システムをクラウドに移行したことで、そこでの成功体験が大きな自信になりました。

採用技術の刷新や改革・革新を行うのはとても大変ですし、最初の検討段階では「本当にこんなことができるのだろうか?」「全国にある店舗の業務が止まってしまうのではないか」という不安もありました。しかし、過去の成功経験に囚われないように意識改革を行い、自分たちで手を動かしながら実現してきました。学びも多かったですし、とても良い取り組みだったと思います。

経営層が強く後押ししてくれたおかげで、自分たちも強い意志を持ってやりきることができましたし、ビジネス部門に対して「新しいビジネスに取り組む際には、ITが支えてくれる」というメッセージも発信できたのかなと考えています。

今後は、ビジネスを支えるアプリケーションの改革に継続的に挑戦し、それらを活用して、新しいサービスや新たな買い物体験を創出できるような新店舗システムを段階的にリリースしていく予定です。またEDIONクロスベンチャーズは、自社パッケージも保有しており、グループ向けの開発業務だけでなく外部のお仕事も請けています。そのため、それらのバージョンアップ開発にも継続して取り組んでいくつもりです。

採用活動も行っていますので、もし興味を持っていただけたなら、ぜひ一度お話しさせていただけますと幸いです。

本日はご清聴ありがとうございました!