【内製開発Summit 2025】星野リゾートのエンジニア組織内製化7年の歩みから学ぶ、内製化の進め方〜採用から組織作りまで〜

2025年2月27日、ファインディ株式会社が主催するイベント「内製開発Summit2025」が開催されました。本カンファレンスは、野村コンファレンスプラザ日本橋(東京)にて実施され、一部のセッションはオンライン配信も行われました。

本記事では、オンラインでも配信されたセッションのうち、ファインディ株式会社の末本充洋さんと、株式会社星野リゾートのシニア・アーキテクトである藤井崇介さんによるセッション「星野リゾートのエンジニア組織内製化7年の歩みから学ぶ、内製化の進め方〜採用から組織作りまで〜」の内容をお届けします。

以前は開発を外部に依頼していた星野リゾートに、1人目のエンジニアとして入社した藤井さん。最初は内製化を進める話は出ていなかったものの、現在は20名弱のエンジニアが在籍する組織に成長したのだとか。なぜ内製化を進めることになったのか?組織づくりのコツとは?

※このセッションでは「slido」というサービスを活用し、会場からリアルタイムで質問を受け付けました。

■プロフィール

末本 充洋(すえもと みつひろ)/ (@sueHRpro)

ファインディ株式会社

事業企画室 室長

大学を卒業後、新卒でインテリジェンス(パーソルキャリア)に入社、法人営業に従事、2019年4月にFindyへジョイン。セールス・B2Bマーケティング・カスタマーサクセスを担当し、その後転職事業部にて事業部長を務める。その後転職事業/フリーランス事業の横断的な組織解決を担う事業企画室の立ち上げを行い現職、エンジニア採用や組織作りは得意領域です。

藤井 崇介(ふじい しゅうすけ) / (@ZooBonta)

株式会社星野リゾート

シニア・アーキテクト

開発会社でWebシステム関連の開発を約10年経験後、星野リゾートに入社。星野リゾートでは、内製エンジニア組織を一から立ち上げ、アジャイルな開発組織を作り上げました。現在は、社内システム開発の標準組織を立ち上げ、社内の生産性・品質向上に努めています。

エンジニア採用市場と星野リゾートの変遷

パネリストの紹介

末本:本日は「星野リゾートのエンジニア組織内製化7年の歩みから学ぶ、内製化の進め方〜採用から組織作りまで〜」と題し、1人目のエンジニアとして星野リゾートにご入社された藤井様にお話を伺います。

私は本日の司会を務める末本と申します。ファインディには2019年に入社し、6年ほどエンジニア採用や組織作りに向き合ってきました。エンジニア採用周辺の歴史についても深く知っていると自負しておりますので、そういった事例もお伝えできればと思っています。続いて、藤井さんの自己紹介をお願いいたします。

藤井:星野リゾートの藤井と申します。2018年に1人目のエンジニアとして星野リゾートに入社し、イチから内製化を進めてまいりました。今日はどのような質問がくるのか把握していないため、少しドキドキしていますが、よろしくお願いいたします。

末本:ありがとうございます。本日の流れを簡単にご紹介させてください。まず私から、ここ数年のエンジニア採用の歴史やマクロ環境の変化についてお話しします。その次に、藤井様から星野リゾート様の過去から現在までのエンジニア組織の変遷についてご紹介いただきます。その後、本日のメインパートであるパネルディスカッションに入っていければと思います。会場からも質問をいただこうかなと思っていますので、ぜひご自身のスマートフォンから「slido」の方にご投稿ください。

エンジニア採用市場の歴史

末本:それでは早速、エンジニア採用のトレンドに関して、私からお話しします。下記の資料をご覧ください。

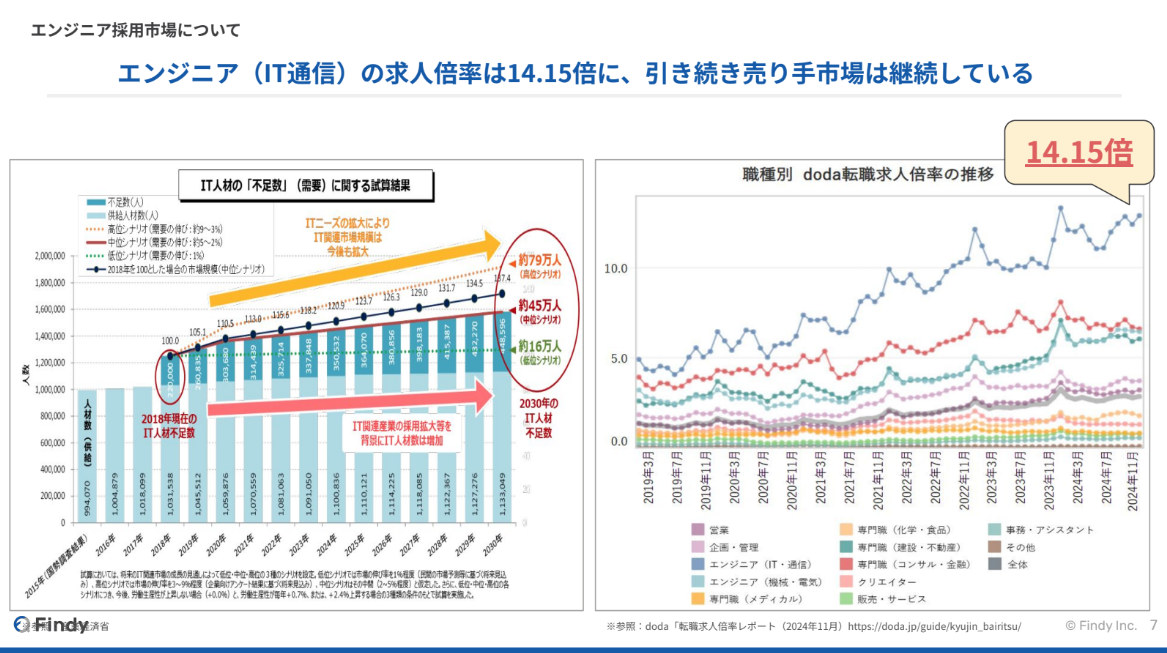

末本:左側は経済産業省が出しているグラフです。2018年頃の資料ですので現在は少し状況が変わっているかもしれませんが、基本的には複数のシナリオにおいてIT人材が不足することを示しています。

右側はパーソルキャリアさんが運営する転職サイト「doda」の転職求人倍率レポートから引用しております。青色がIT通信産業におけるエンジニア、いわゆるソフトウェアエンジニアにあたる部分で、こちらは14.15倍という高水準を示しています。つまり、1人のエンジニアが転職する際は、目の前に14枚の求人があるという状態です。こちらは平均値ですので、ハイスキルな方や特定の領域に特化したスペシャリストな方については、より倍率が上がるでしょう。エンジニア採用は、圧倒的な売り手市場であると言えます。

これらの情報に私の目線を加えて、ここ6年のエンジニア採用のトレンドについてもお話ししたいと思います。下記資料の折れ線グラフは、ITエンジニアの求人倍率を抜き出したものです。

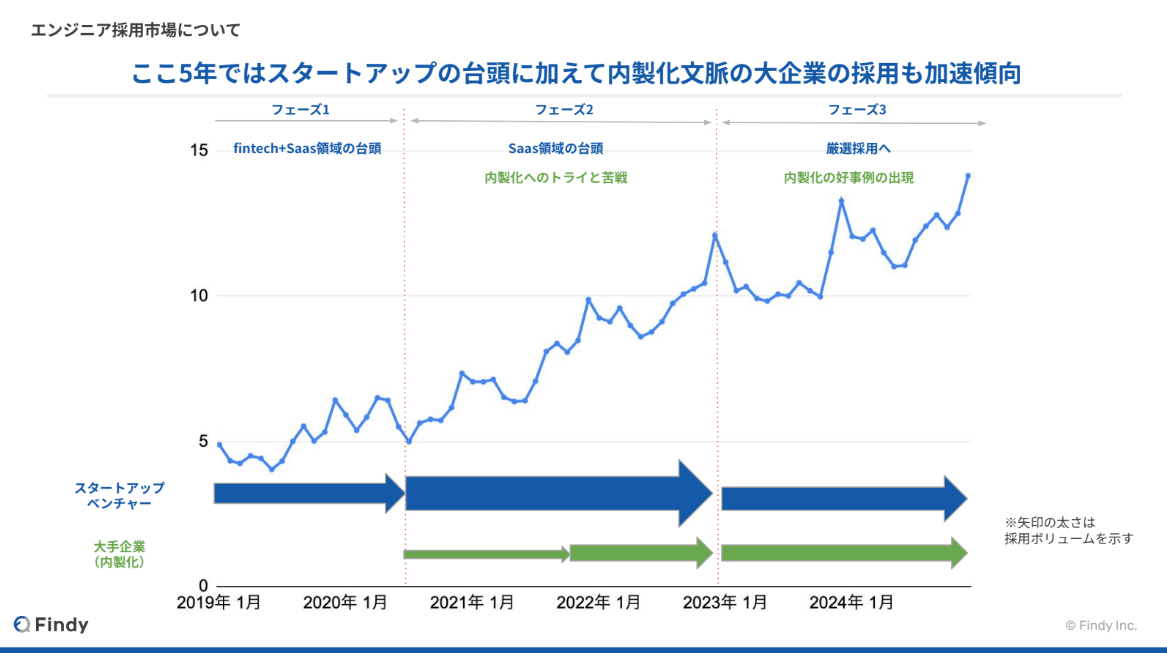

末本:フェーズ1は、2019年~2020年の始まりごろだと思っています。この時期は FinTech が盛り上がっていて、「〇〇Pay」といったサービスが続々と登場しました。また「SaaS」というキーワードを聞くようになったのもこの時期で、スタートアップやベンチャーの企業様を中心にSsaSサービスが勃興した時期かと思います。

フェーズ2はコロナ禍以降で、半ば強制的に DX が推し進められたことに加えて、資金調達環境が良化していた時期です。資金調達をするスタートアップが増加し、それに伴い採用も活発化しました。内製化にトライする企業も登場し、スタートアップもしくはベンチャー、一部の大手企業がエンジニア採用にトライしていたのが、2020年~2023年頃だと記憶しています。

フェーズ3である現在はどうなっているのかというと、少し様相が変わっています。上記資料の矢印の太さは採用ボリュームを示しており、青色がスタートアップとベンチャー、緑色が内製化にトライしている大手企業を表しています。フェーズ3においては資金調達環境が悪化し、スタートアップやベンチャーではエンジニア採用の温度感は依然として高いものの、厳選採用にシフトしつつあります。一方で大手企業では、エンジニア組織の内製化やデータもしくはインフラ周りの内製化といった動きが強くなっており、100人単位で採用する企業も出てきています。つまり、スタートアップとベンチャーで採用競争が発生していたところから、事業が好調な勢いのあるスタートアップと大手企業にてエンジニアを取り合う形に変化した、というのがエンジニア採用の現状だと思っています。

引き続き、大手を中心に内製化は推進されるでしょうし、エンジニア採用の倍率はますます上がっていくと予想されます。またスタートアップやベンチャーでCTOを経験された方が大企業のCTOにご就任される、もしくは技術顧問や社外CTOとして招聘されるケースが増えているのもポイントですね。

ユーザー側にも変化があり、以前はスタートアップやベンチャーを希望されるエンジニアの方が多くいらっしゃいました。しかし最近では、内製化にトライされている大手企業を選択肢の一つに加えている方が増えているように思います。その背景には「安心」というキーワードがあり、大手企業の安定感とチャレンジング、そのバランスを加味して選ばれる方が増えています。それだけではなく、大企業の課題解決が日本全体の課題解決につながるということで、以前ならスタートアップを希望されていたであろう方が大企業を選ばれるケースも少しずつ増えてきているという印象です。

ここまでが、エンジニア採用市場についてのお話しでした。続いて、藤井様より星野リゾートさんの7年の変遷について、簡単にご紹介いただこうと思います。お願いいたします。

星野リゾートのシステム開発、組織の歴史

藤井:私が所属する情報システムグループは、2003年に立ち上がった組織です。これまでの歴史を簡単に振り返ると、2003年~2010年ごろまではパートナーメインでゼロから予約システムを開発していたのですが、途中でトラブルが発生してしまい、2010年にオフショア開発に切り替えました。しかし、そこでもうまくいかず、2013年からパートナーメインで予約システムの第3弾を作り始めました。

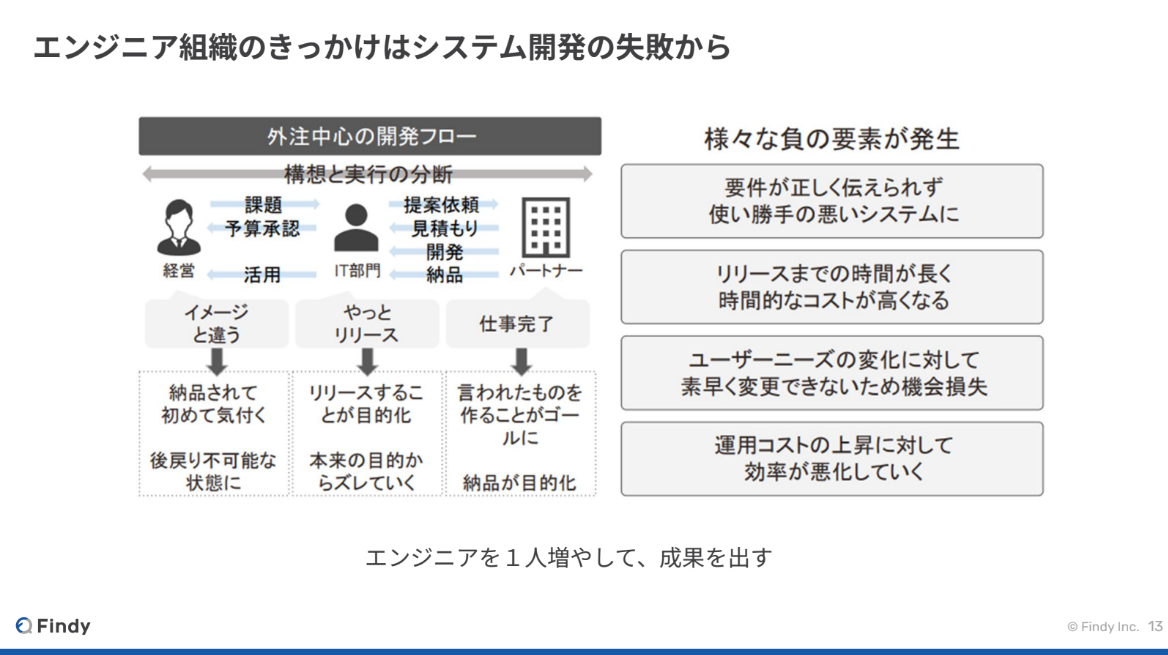

最初は調整しながら開発を進めていたのですが、また課題が出てくるようになってしまったため、2018年から内製開発に挑戦することにしました。内製化に取り組んだ背景を深掘りしていくと、「システム開発の失敗」の影響が大きかったと考えています。外注中心の開発フローにハマってしまっていたんですね。

藤井:経営層としては「課題を伝えたつもりだったけれど、納品物を確認するとイメージと違うものができている」といった状態で。IT部門はリリースすることが目的になってしまっており、パートナーの方々は頑張ってくださっていたものの、言われたものを作ることがゴールになってしまっていました。それにより、リリースまでの時間が長い、ユーザーニーズの変化に対応できない、運用コストの上昇に対して効率が悪くなる、といった負の要素が発生してしまっていたんです。

ただ、当時の星野リゾートは「内製化?何それ?」といった感じだったようで。とりあえず社内にエンジニアを増やそうという動きがあり、そのタイミングで私が1人目エンジニアとして星野リゾートに入社しました。私は前職で星野リゾートの予約システムを担当していたこともあり、入社後は予約システムの改善に取り掛かりました。そこから他の社内システムも改善するようになり、少しずつ成果を出せるようになったことで、社内でも「もっと内製化していこう」という動きが強くなっていきました。

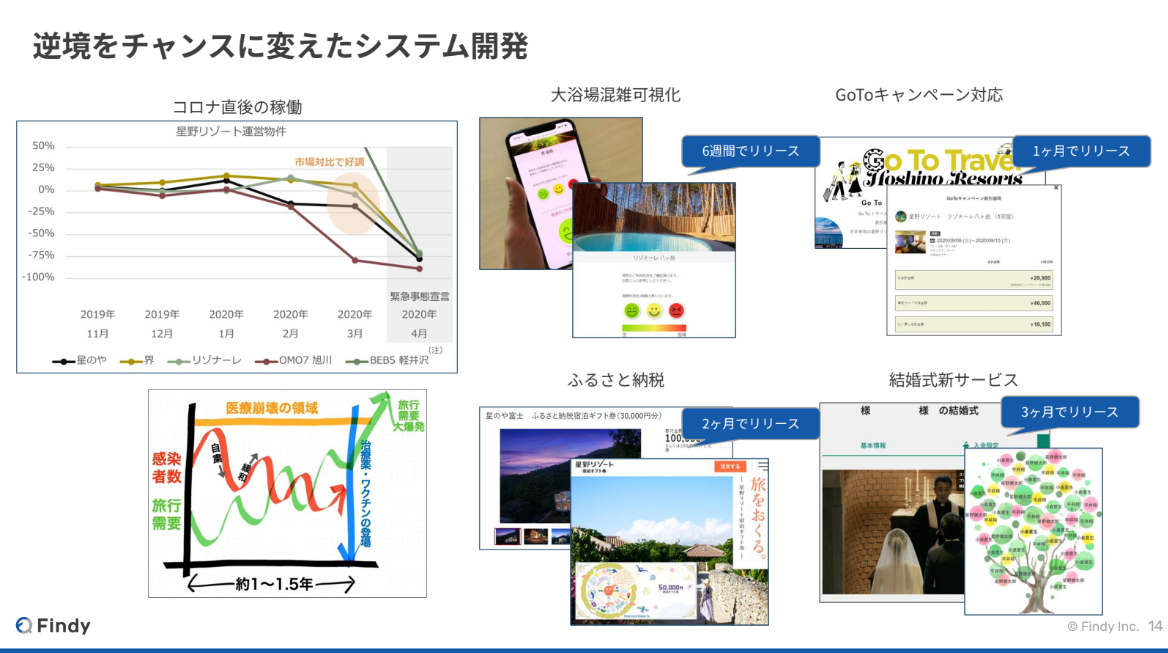

そんな動きがあったなかで、内製化の成果が一番発揮されたのはコロナ禍です。星野リゾートの事業はコロナ禍で大きな打撃を受けていて、当時は全室に対して20~30%ほどしか予約が埋まらないといった状況でした。そんななかでも少しでも多くのお客様に来ていただけるようにと、私たちはさまざまなシステム開発に挑戦しました。

藤井:それにより、開発組織は社内から大きな信頼を得られるようになりました。というのも、開発を外部に依頼していた時は、新しいシステムをリリースするまでに半年~1年ほどかかっていたのです。内製化によって短期間に新しいシステムを続々とリリースできるようになったことで、開発組織に対する評価が上がり、内製化を推し進める動きが一層強化されました。

また、内製化を進めるとともにメンバーのモチベーションを上げるため、「AWSの複数サービスを組み合わせて使う」「モダンな言語を取り入れる」など、技術的な取り組みに挑戦していたのもポイントです。

現在は、株式会社ゆめみなどの外部の方々や外部の方々に協力いただきながら、ドメイン駆動設計やデザインシステム、チームトポロジー、生産性の可視化などにも挑戦しています。

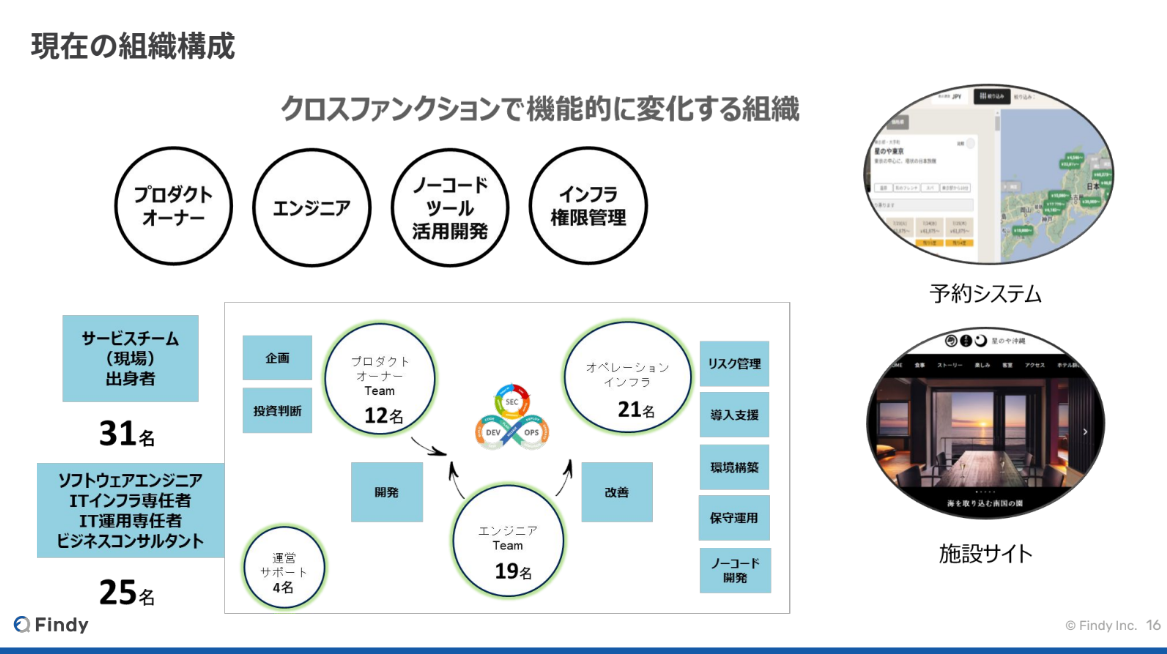

藤井:現在の組織構成は上図の通りで、エンジニアは約20名と全体の半分弱の人数規模です。そのほか、現場出身の方やITインフラ専任の方たちもいます。プロダクトオーナーやインフラチーム(オペレーションインフラ)と協力して、システムを開発するといった形ですね。

経験者に聞く、内製開発を進める上で大切なこと

末本:ここからは、パネルディスカッションとして、藤井さんにいくつか質問していきます。一つ目の質問は「経営陣などをどう巻き込み、説得されましたか?」です。エンジニア組織を20名ほどの規模に成長させるためには、経営陣の理解・サポートも必要だったと思います。経営陣とのコミュニケーションで工夫された点について教えていただけますか?

藤井:私たちの場合は半分ラッキーだったと言いますか。それまで外注をメインにしたシステム開発での失敗が続いていたため、経営陣が内製開発に興味を持っていたんです。現在は月に1度のペースで、社内のエンジニアが何にリソースを使っているかを報告する場があり、そこで承認いただくという形で進めています。

末本:内製化を進める上で、エンジニア採用における取り組みで工夫をされている点があれば、お話いただきたいです。

藤井:前提として、私たちが内製化を始めた時点では、内製化している事業会社は他にありませんでした。事業会社が内製化をしていること自体が差別化になると思っていたため、そこを意識してアウトプットするようにしていました。イベントなどに登壇させていただく機会もあり、そこでの出会いをきっかけに入社されるというケースも多かったですね。

ただ近年は、そこが課題でもあり……。内製化に挑戦している事業会社が増えているため、それだけでは差別化できなくなってきているんです。エンジニア業界全体で考えると良い傾向だと思いますが、私たちの強みが弱くなってきたとも言える。そう考えると、ブランディングには、まだまだ課題がありますね。

末本:slidoにも質問が届いています。「サービスチームには現場出身の方もいらっしゃるとのことでしたが、誰でもリスキリングできるものではないと思います。育成する際に何か工夫されている点があれば教えてください」とのことです。こちらはいかがですか?

藤井:社内の人材活用という視点で言うと、自分の関心事や過去の経験を生かせる部分をベースにお任せするようにしています。例えば、プロダクトオーナーTeamには、現場で予約の受け付けや接客を担当していた方もいて、彼らは業務についてとても詳しいんです。業務に詳しいということは、要件が理解できる。そこでステークホルダーとの関係を構築しつつ、ITに関する勉強もしていただくようにしています。

末本:現場の課題を知っている人が開発に関わっているからこそ、よりユーザーに寄り添ったシステム開発ができるようになるのですね。ちなみに、エンジニアとしての経験が少ない方もいらっしゃるとなると、ノーコードツールの活用なども有効なのではないかと思うのですが、そのあたりはいかがですか?

藤井:そうですね。私たちの組織はエンジニアがたくさんいるわけではありませんし、注力すべき部分のリソース配分は常に考えるようにしています。また星野リゾートでは2015年くらいからkintoneも取り入れていて、ノーコードツールを活用した開発も積極的に行っています。エンジニアの稼働を重要な部分に絞ることで、最終的にはエンジニアの価値も上がるはず。それが参画してるメンバーにとって、モチベーションにもつながるのかなと思っています。

末本:エンジニア組織を強くするための取り組みや課題に感じることがあれば、教えてください。

藤井:取り組みと言えるのか分かりませんが、「組織に何が必要なのか」を言語化するようにしていました。最初は本当に何もなくて、あるのはメンバーのやる気だけ。そういう状況だったこともあり、エンジニアが10人くらいの段階では、何かあっても話せば解決することが多かったですね。ただ20人くらいの規模になってチーム数も増えてくると、コミュニケーションだけでは解決しません。そのため、先ほどもお話したようにチームトポロジーやデザインシステムなど、みんなで共通して使えるものを取り入れるようにしています。

課題で言うと、私1人でマネジメントしようとしたのは失敗だと思っています。人数が少ない頃はコミュニケーションを通して解決できていたのですが、人数が増えると1人ひとりと向き合うのも難しくなってきてしまって。そこで現在は、明確な基準を作った上で、1on1などを繰り返してメンバーをモチベートする、マネジメントする仕組みを作っています。またその仕組みを誰でも活用できるように、今いろいろとトライしているところです。

末本:ありがとうございます。次にslidoにも近しい内容がいくつか届いている、エンジニアの評価制度についてもお伺いしたいです。評価制度はどのように設計されていますか?もしくはどういった思想で構築しようとされていますか?

藤井:この質問への回答は「他社を模倣する」ですね。先ほど「外部の方にも協力していただいている」とお話ししましたよね。私たちの場合は、ゆめみさんやLayerXさんといった有名な企業の方々からのアウトプットを受けて、自分たちでも研究しながら不足している部分は協力していただくという形で制度を構築しています。

末本:slidoにて「1人目のエンジニアとして入社した場合、何から手をつければいいと思いますか?」という質問がきています。1人目のエンジニアとしてご入社された藤井さんのベストプラクティスを教えてください。

藤井:二つあると思っています。一つ目は成果を上げやすいポイントとして、何でも挑戦してみるというよりも、対象を絞ること。新しいシステムであればあるほど、挑戦の幅を広げられると思います。二つ目は、将来的に会社の事業にとって売上の中心になるであろう部分に挑戦するのがいいかなと思います。

末本:ちなみに、現在までの記憶を持った状態で2018年当時に戻れるとしたら、取り組みの内容や順番など、何か変更される部分はありますか?

藤井:あまり変えないかもしれません。内製化を進めるためには、エンジニアが増えることのメリットを会社に理解してもらう必要がありました。そこで、よりインパクトを強めるために事業の中心だった予約システムの開発に注力したというのは、やはり正解だったと思っています。

ただ、評価制度や技術のプラットフォームなど、そういった部分はもう少し早い段階で取り組むようにしても良いのかなと思いますね。

末本:slidoにて「内製化に取り組んだからこそ感じる、内製開発の難しさや限界はありますか?」という質問が届いています。こちらはどう思われますか?

藤井:「内製開発の限界」というと少し違うのかもしれませんが……内製開発は事業が拡大することが前提だと思っています。内製開発に挑戦したからといって、事業がうまくいっていなければ課題は解消されません。内製開発は、ビジネスとテクノロジーを掛け合わせて価値を出すことが重要だと思いますね。

末本:1人目のエンジニアとして頑張っている方に向けて、経験者としてのアドバイスをいただけますか。

藤井:最近は「内製開発支援」という言葉をよく聞くのですが、内製開発について今一度深く考えることが必要かなと思っています。内製開発支援を受けることで、事業の強化につながるとは思います。ただ「それによって中にいる人たちは幸せになるのだろうか?」という視点は、忘れてはいけないと思っていて。単純に内製化を目指すのではなく、評価の仕組みや働く環境、マネジメント体制を整えるなど、そういったところも含めて内製化について捉え直すことで、成果が出るようになるのではないかと思います。

手段の目的化を防ぐため、問い続けることが大切

末本:最後に、これだけ売り手市場で採用が難しい領域にて組織拡張および内製開発を目指す上で、藤井さんが大事されているポイントがあれば教えてください。

藤井:「内製開発を何のためにやるか」という目的を明確にしておくことを意識しています。内製化に取り組むなかで「内製で開発する」こと自体が目的になってしまうケースもあると思います。ただ内製開発のポイントは「自分たちで必要な技術を持ちながらコントロールすること」であり、それができているのであれば、外注でも良いと個人的には思っています。そして、内製化が事業にとってどれほどの価値があり、そこに関わってくださるメンバーや社員の皆様の人生の役に立つのか?そういったところを問い続けることが大事なのかなと思います。

末本:内製化にトライするものの、10人、20人と組織を拡張するタイミングで何かしらの問題が発生してしまい諦める、といったケースもありますよね。藤井さんのお話をお伺いしていて「自分たちのコアの部分はどこなのか」「そのためにはどういったエンジニアが必要なのか」を見つめ直すことこそが、クイックに成果を出すためのポイントなのではないかと思いました。

藤井さん、いろいろとお話しいただきありがとうございました!