【内製開発Summit 2025】共に挑み、共に成長する。事業発展を支える銀行システム開発内製化のリアルストーリー

本記事では、株式会社セブン銀行 金融ソリューション部 2025年2月27日、ファインディ株式会社が主催するイベント「内製開発Summit 2025」が、野村コンファレンスプラザ日本橋にて開催されました。部長 紙中 加代子さんによるセッション「共に挑み、共に成長する:事業発展を支える銀行システム開発内製化のリアルストーリー」の内容をお届けします。

セブン銀行は、「お客さまの『あったらいいな』を超えて、日常の未来を生み出し続ける」というパーパスのもと、テクノロジーと人の力を融合させ、独創的な新しい価値の創造に挑んでいます。銀行という安心・安全が最優先の業界で、どのように内製化に取り組んだのか。本セッションでは、試行錯誤のなかで直面した課題や、事業発展を支えるチームの成長プロセスをお話しいただきました。

■プロフィール

紙中 加代子

株式会社セブン銀行 金融ソリューション部 部長

銀行系SI会社を経て2007年セブン銀行入社。現在同社のバンキング事業を支えるシステムを所管する金融ソリューション部長。

セブン銀行における内製開発の背景

セブン銀行は、全国のセブンイレブンや駅、空港などに2万7,000台以上のATMを設置。銀行取引やQR決済チャージのチャネルとして年間10億件を超える取引があります。

当社は近年、単なる現金入出金チャネルという役割を超え、ATMをあらゆる手続きや認証の窓口とする新たなビジョンに基づき、金融機関、事業会社、行政機関など幅広い業界に向けて、サービス申込やご案内チャネルの提供に注力しています。

2025年4月初旬には、FACE CASHという顔認証技術を活用した新サービスの提供を開始しました。これはカードもスマートフォンも不要で、手ぶらで入出金が可能となる革新的なサービスです。セブン銀行の口座をお持ちの方は、この新しい体験をぜひお試しください。

当社は実店舗を持たない銀行として創業当初から最先端技術を駆使して事業展開を行ってきました。金融環境が急速に変化するなか、お客様にとって「あったらいいな」を実現し続けることが当社の存在意義です。そのため、新技術の活用と探索活動は、当社の事業推進において不可欠な要素となっています。

私たちが内製化を進めた理由は、大きく3つあります。

私たちが内製化を進めた理由は、大きく3つあります。

まず第一に、事業環境の変化への対応です。金融業界ではフィンテックの台頭、デジタルバンキング普及、スマートフォン決済拡大により、従来の銀行サービスが大きく変化しています。特にキャッシュレス化は代表的な変化です。ATM運営を事業の柱としている当社にとって、新たな金融動向への適応と金融プラットフォームとしての進化は急務でした。

第二に、開発スピードの向上が必要でした。金融サービスを提供する企業として、安心・安全は最優先事項である一方、従来の開発手法では新サービス開発に1年半から2年を要してしまいます。変化の激しい環境下では、このような長期開発では競争力維持が困難であり、ビジネスニーズに応えられなくなるという危機感がありました。

第三に、IT部門の役割変革が求められていました。従来型の開発では、業務要件はビジネス部門が考え、IT部門はシステム要件を決定してベンダーに依頼した開発を計画通りに推進するプロジェクトマネジメントとベンダーマネジメントが中心的役割でした。しかし、この体制では、ビジネススピードに合わせた柔軟なシステム開発の実現が困難です。そこでIT部門を「開発実行部隊」から「ビジネスパートナー」へと変革する必要性が生じました。

これら3つの課題に対応するため、当社は内製化とアジャイル開発を推進し、開発スピードの向上と柔軟なシステム構築体制を確立。これにより、IT部門とビジネス部門が共に価値を創出する新たな関係構築を目指しています。

なお、当社では2021年に5年間の中期経営計画を策定し、将来に向けた企業変革に取り組んでいます。IT部門においても「自ら考え、自ら作る」というカルチャーを育成し、小売と金融とATMというユニークな強みを活かして新たな価値を創造することを目指しています。当社はATM事業を起点としたスタートアップ企業から、「世界の日常を独創性でアップデートし続ける」企業へと進化することをネクストゴールとするIT戦略を昨年策定しました。

この戦略実現に向けて、以下三つの柱を定めております。

・第一に「しくみ」です。システム全体のデザインやアーキテクチャの整備・モダナイズなど、基盤の強化を図ります。

・第二に「つくりかた」です。開発プロセスや開発体制の改革を進め、より効率的かつ柔軟な開発環境を構築します。

・第三に「ひと」です。ITスペシャリストの拡充をはじめとするIT人材の育成に注力します。

当社が推進する内製開発の取り組みは、この三つの柱のうち「つくりかた」の改革を中心としながらも、全ての柱を支える重要な施策として位置付けております。

内製開発の立ち上げと試行錯誤のプロセス

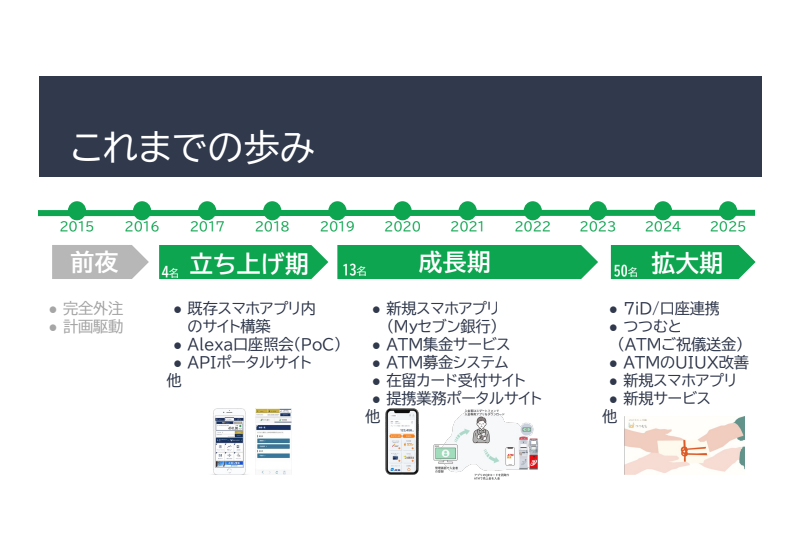

2015年以前、当社では外部委託によるウォーターフォール型開発を採用していました。2016年から内製化準備を開始し、アジャイル開発の本質理解や内製化に必要な要素を把握するためのリサーチや研修を実施。また、従来の開発マネジメント業務とは異なる視点や情報を得るため、社内外のネットワーク構築にも取り組みました。

その後、小規模な開発プロジェクトから始め、約2年間かけて段階的に規模と難易度を拡大しながら体制を整備。2019年には「Myセブン銀行アプリ」の新規構築を内製で行うことを決定し、内製開発を当社の正式方針として承認を得ています。

2023年度からは推進体制をさらに強化し、本格的な大規模開発に挑戦中です。この変遷の中で各フェーズにおいて直面した課題と、そこから得られた学びについて、これから詳しくご説明します。

【立ち上げ期】

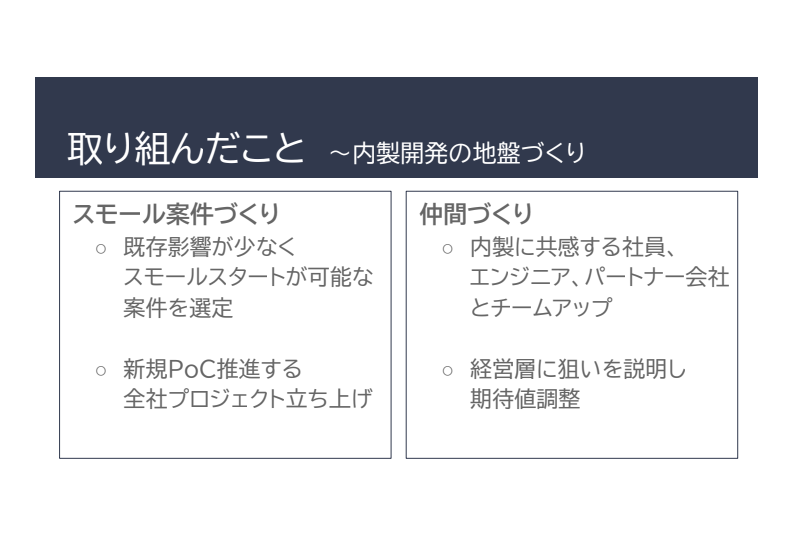

内製開発を始める際の最初の壁は、ゼロからのスタートという現実でした。当時、社内には開発経験を持つエンジニアがおらず、開発場所、プロセス、リスク管理のルールなど、従来とは異なる課題が山積していました。また、成功の確証がない中で大きなコストはかけられず、金融業として本業にリスクを与える環境での試行も困難でした。

そこで、まず小規模なチームで開始し、実践を通じたスキル習得を目指しました。社員2名と外部から招聘したフリーランスエンジニア、アジャイルコーチでチームを編成し、既存スマートフォンアプリ内の情報紹介サイトという影響範囲が小さい案件から着手。ビジネス部門の協力を得るための社内営業や、全社横断プロジェクトも並行して立ち上げました。

また、オープンな開発スペースの設置やビジネス部門との共同研修を通じてコミュニケーションを促進し、IT担当役員への定期的な進捗報告によって経営層と現場の認識を一致させました。

その結果、現場が小さな成功体験を積み上げ、開発能力を着実に獲得することができたのです。新規サービスの種を見つけるには至りませんでしたが、何も定まっていない状況から内製開発の基盤を構築し、銀行口座アプリの内製開発という次の大きな目標に進む土台を作ることができました。

その結果、現場が小さな成功体験を積み上げ、開発能力を着実に獲得することができたのです。新規サービスの種を見つけるには至りませんでしたが、何も定まっていない状況から内製開発の基盤を構築し、銀行口座アプリの内製開発という次の大きな目標に進む土台を作ることができました。

立ち上げ期での学びは3つあります。第一に、経営層との適切なコミュニケーションが不可欠だということ。目標や優先課題について経営層と目線を合わせ、リスクとメリットを適切に伝えることでスモールスタートの意義の理解を促進することが重要です。

第二に、オープンな情報共有がコミットメントを強化するということ。ビジネス部門との共同学習や進捗・課題の共有によって、関係者全員が当事者意識を持つことができました。第三に、実践が自信につながるということ。実際に経験し課題を乗り越えることで「内製開発は可能」という確信を得られ、次の挑戦への大きな自信となりました。

【成長期】

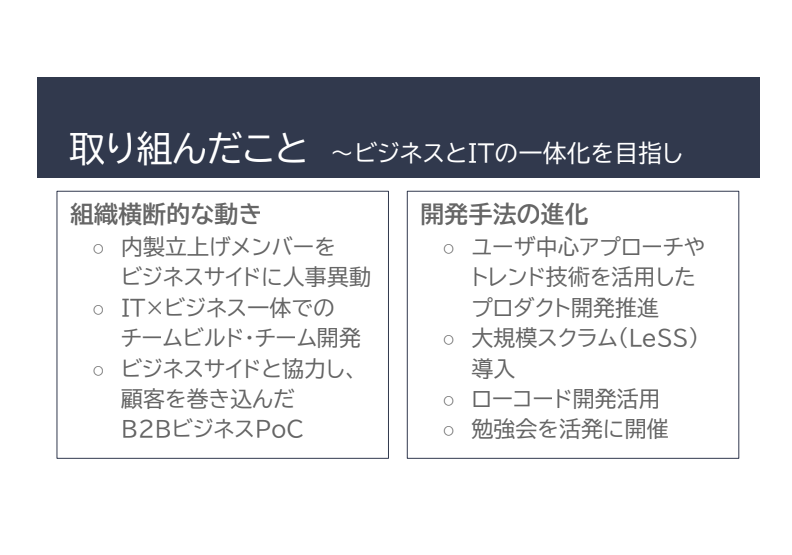

立ち上げ期を経て社内にノウハウが蓄積される中で、新たな課題に直面しました。まず、ウォーターフォール型に馴染んだビジネスサイドとのギャップが生じたこと。次に、銀行口座アプリローンチ後の並行プロジェクト急増に伴い、リソース配分や優先順位付けが困難になったこと。さらに、内製開発の価値が認められるにつれ、さらなる開発スピードアップの要求も高まってきたことです。

これらの課題に対し、まず開発チームとビジネスサイドの距離を縮める施策を実施。内製メンバーをビジネスサイドへ異動させ、アジャイル開発の意義を浸透させる役割を担ってもらいました。

そのほか、ユーザー中心アプローチの推進やBtoBサービスのPoC実施により、実際のお客様にサービスを使っていただきフィードバックを開発に反映する経験をビジネスサイドと共有。これにより、内製開発の柔軟性という強みを共有できるようになりました。

開発プロジェクトの増加には、大規模スクラム(LeSS)導入によるエンジニア負担分散と、チーム間協力体制の強化で対応。さらに、ローコード開発ツールを採用し、開発スピードの向上を図りました。

これらの取り組みにより、ビジネスと開発の間に一体感が醸成され、特に銀行口座アプリ開発で共通目標に向かう環境が実現しました。並行開発体制も一定程度は確立し、ATMとスマホを組み合わせた新サービスのローンチにも成功。ローコードツールの活用では、短期プロジェクトで最短1ヶ月でのリリースも可能になっています。

これらの取り組みにより、ビジネスと開発の間に一体感が醸成され、特に銀行口座アプリ開発で共通目標に向かう環境が実現しました。並行開発体制も一定程度は確立し、ATMとスマホを組み合わせた新サービスのローンチにも成功。ローコードツールの活用では、短期プロジェクトで最短1ヶ月でのリリースも可能になっています。

この成長期においては、開発チームの成長だけでなく、ビジネスサイドとの協力体制強化が大きなテーマとなりました。このフェーズでの学びは主に3つあります。

まず、新しい開発プロセスや文化の導入では、単に説明するだけでは不十分であり、背景共有やビジネス文脈への適合が必要だということ。現場の課題と成果について共通認識を築くことが、新しい文化への共感を得る上で不可欠であると実感しました。

次に、部門の壁を越えた協力が現場の生産性を向上させることも明らかになりました。ビジネス側と開発側の連携強化により意思決定スピードが上がり、開発速度向上だけでなくプロダクト自体の質向上にも寄与するからです。この協力関係を長期的に持続させることが、内製開発を組織として安定させ強化するために重要です。

また、エンジニアがお客様の課題に直接向き合うことでプロダクトの質が向上することも確認できました。エンジニア自身がお客様の声を聞き、ビジネス課題を直接理解することで、必要な機能に正しくフォーカスし、ニーズに柔軟かつスピーディーに対応する変化が生まれています。

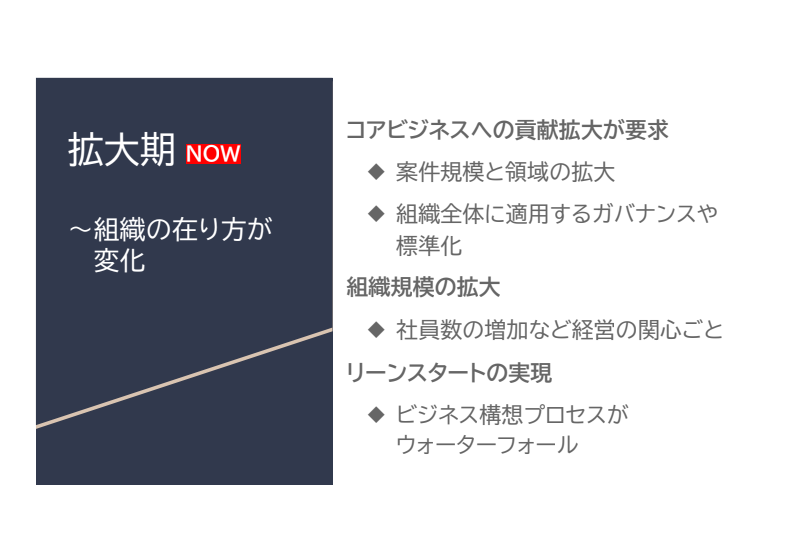

【拡大期】

これまでの取り組みを通じて、内製開発の有効性について一定の手応えを得られました。そして現在、さらにユニークな事業・サービスを創出し、お客様体験の向上による競争力強化を目指しています。

この目標を実現するためには開発領域の拡大が必要です。これまでフロントエンド中心のチャネル開発に特化していましたが、新サービス展開には、バックエンドの自由度向上や基幹システムとの柔軟な連携が不可欠。スピードを維持しながら堅牢なシステム連携を実現する体制構築が求められています。

また、開発規模の拡大に伴う標準化とガバナンスの確立も求められています。各チームが創意工夫と高い自由度で試行錯誤してきた段階から、より大規模な展開に向けて一定の統一ルールとプロセスが必要になっています。開発者の自由度を保ちながら、どの部分を標準化し、どのようなガバナンスを効かせるかというバランスが課題です。

さらに、内製開発の組織規模も重要になってきました。社員数約500名の当社において、開発体制の適正規模や事業貢献度、外部パートナーとの役割分担など、持続可能な形で事業貢献を最大化する最適解を模索しています。

加えて、開発プロセス全体のアジャイル化が課題となっています。中間開発フェーズのアジャイル導入は進展していますが、上流のビジネス構想フェーズはウォーターフォール型のままであり、最小限の初期開発でリリースするリーンスタートの実現には至っていません。早期のマーケットフィット実現には、構想段階からリーン思考を取り入れた開発一体型アプローチが必要です。

そこで現在、「開発環境の進化」と「開発体制の強化」の2つに取り組んでいます。まずは開発環境の進化について、組織の安定性を高めながら拡大を進めるため、技術基盤の強化に取り組んでいます。

そこで現在、「開発環境の進化」と「開発体制の強化」の2つに取り組んでいます。まずは開発環境の進化について、組織の安定性を高めながら拡大を進めるため、技術基盤の強化に取り組んでいます。

昨年の勘定系システム更改を機に、勘定系のAPI基盤を構築し、勘定系とデジタルサービスの連携性向上を実現しました。さらに、外部連携の強化とサービス開発スピード向上を目的とした共通基盤の構想も進めています。また、開発における生成AIの活用にも取り組んでおります。これは単なる生産性向上だけでなく、開発者体験自体の向上も大きな目的としています。

次に開発体制の強化ですが、当社では優秀なエンジニアに選ばれる組織づくりが重要課題となっています。採用プロセスの見直しやエンジニアマネジメント体制の強化に加え、組織のあり方に関する議論も進めています。エンジニアが求める環境を提供できるかどうかは組織の競争力に直結するため、働きやすい環境整備や挑戦・成長の機会創出に継続的に取り組んでいます。また、リーンスタートを促進するため、サービスデザインプロセスをビジネス構想フェーズに導入する取り組みも開始しています。

これらの取り組みはまだ具体的な成果を生み出す段階には至っていませんが、開発組織を事業成長を支えるエンジンとするために粘り強くアプローチを続けています。

まとめ:内製開発の本質と今後の展望

内製開発は仮説検証の連続です。さまざまな先行企業のベストプラクティスを参考にしながらも、それらをそのまま適用できるものではありません。各社の事業特性や組織文化に合わせて試行錯誤し、自社に最適な形を作り上げていくことが不可欠です。

このプロセスにおいて重要なのは、内製化の目的を見失わないための一貫した原理原則を持つこと。そして、現場を理解したマネジメントと現場メンバーの納得感を重視したアプローチも前進を生むカギとなりました。

また、内製チームを成熟させるには経験の力を組織力として消化し、長期的に蓄積・持続させることが重要です。個々の力だけに頼らず、組織全体が学び続けることが進化には必要です。この「学び続ける」という文化こそが、組織自体の成長エンジンとなり多様な成果を支えています。

さらに、このエンジンを持続的に回すためには、手応えのある仕事に開発者が取り組み続けられる環境づくりが必要です。挑戦できる環境を構築し、現場をエンパワーメントし続けることが推進の原動力となります。

これからも当社は「ともに挑み、ともに成長する」という姿勢で内製化へのチャレンジを続けます。内製化とは単に開発を社内で行うことではなく、事業に価値を生み出す組織をつくることだと考えています。この実現に向けて、これからも試行錯誤を続け、最適な形を追求してまいります。