【内製開発Summit 2025】未来を内製するエンタープライズ 〜 ソフトウェアの手の内化とその先

2025年2月27日、ファインディ株式会社が主催するイベント「内製開発Summit 2025」が、野村コンファレンスプラザ日本橋にて開催されました。

本記事では、Tably株式会社 代表取締役の及川卓也さんによるセッション「未来を内製するエンタープライズ 〜 ソフトウェアの手の内化とその先」の内容をお届けします。

内製開発において技術面が大きな鍵を握る一方で、成功には長期的なビジョンや戦略、段階的に取り組みを拡大するための工夫、さらには迅速に変化へ対応する力が重要です。そこで本セッションでは、ソフトウェアを「手の内化」し、未来を自ら創り出す力を育むための実践的なアプローチについてお話しいただきました。

■プロフィール

及川 卓也

Tably株式会社 代表取締役

外資系IT企業3社およびスタートアップにて、ソフトウェアエンジニア、プロダクトマネージャー、エンジニアリングマネージャーとして勤務する。2019年1月、テクノロジーにより企業や社会の変革を支援するTably株式会社を設立。

技術により人・組織・社会がより良い発展を遂げる世界へ

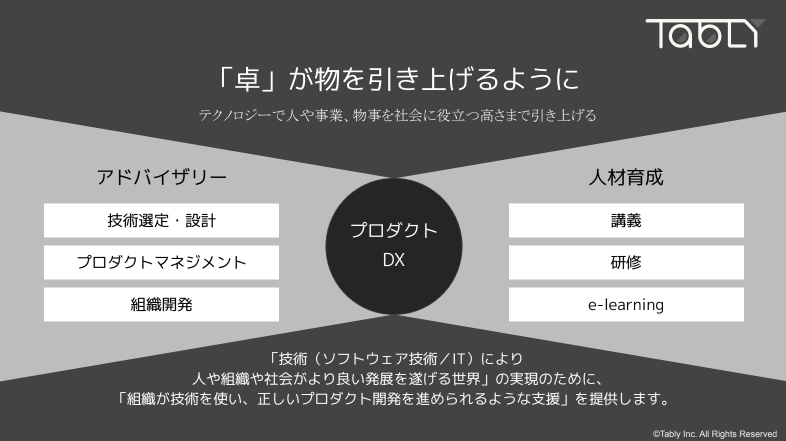

おはようございます。Tably株式会社の代表取締役を務めております及川です。私のことをご存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。

私はIT業界に30年以上身を置いてまいりました。キャリアの出発点は、かつて世界第2位のコンピューターメーカーであったDEC(デジタル・イクイップメント・コーポレーション)でのソフトウェア技術者でした。その後、マイクロソフトでは国際版Windowsの開発に携わり、Googleではプロダクトマネージャーやエンジニアリングマネージャーとして、Web検索やChromeブラウザ、ChromeOS、Chromebookなどの開発を担当しました。

その後、スタートアップを経て、現在はTablyという自分の会社を経営しています。私の会社は、基本的にはスタートアップから大企業までプロダクト開発の支援をしております。

私は長年の経験から、日本企業がITを十分に戦略的武器として活用できていないことが、国際競争力の低下につながっていると考えています。外資系企業で培った知見を活かし、日本の国力向上とさらなる発展に少しでも貢献したい。そんな思いで、さまざまな企業のお手伝いをしています。最近では、一般企業においてもプロダクトマネジメントやプロダクトマネージャーという概念の認知が広がってきており、この分野での支援依頼も増えています。

「魂の抜けたシステム」を生み出す3つの構造的問題

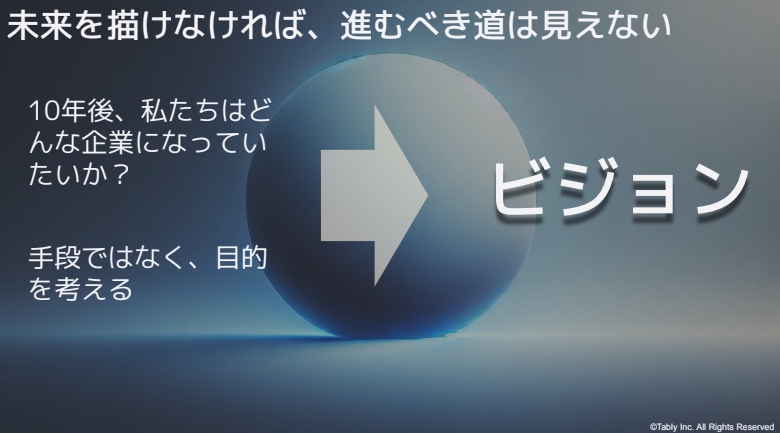

本日は「内製化Summit」ということで、まさに内製化をテーマにしたイベントです。ではみなさんは、なぜ内製化を進めているのでしょうか。というのも、これは日米に限らず世界中どこでも見られる現象ですが、目的と手段を混同してしまうことがよくあります。内製化に舵を切ることは非常に好ましいことですが、その本質を見極めることが重要です。

数年前、エンタープライズ企業や大企業に内製化について話すと、「うちはIT企業に任せているから」という反応が多く返ってきました。しかし今日では、多くの企業がエンジニア採用に積極的に取り組み始めています。ただし、内製化それ自体が目的になってはいけません。

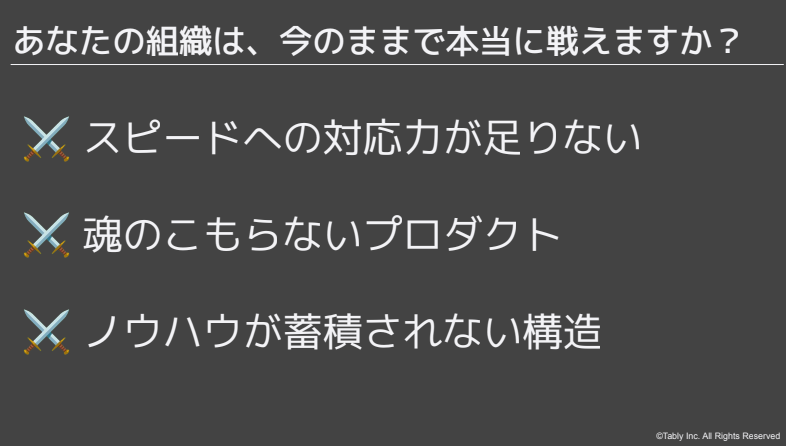

私が考える内製化の本質的な目的は、「スピードへの対応力が足りない」「魂のこもらないプロダクトしか生まれない」「ノウハウが蓄積されない」といった問題を解決することにあります。

それぞれの問題について、お話ししていきます。

まず、スピードへの対応力についてです。現代は「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる時代、つまり先行きが不透明で何が正しいのかわからない時代です。我々はそんな世界に生きています。

よく「氷山モデル」で説明されるように、顕在化されているニーズだけでは不十分です。昭和の高度成長期には、技術の発展と一般家庭の豊かな生活への希望が相乗効果を生み、例えばエアコンのような製品は誰が見てもわかりやすいニーズに応えるものでした。

しかし現在の先進国では、既にモノに溢れています。「何が欲しいですか?何に困っていますか?」と聞いても、必ずしもその人が本当に望むものが返ってくるとは限りません。この氷山モデルの水面下にある潜在的なニーズこそが重要であり、真の課題を探り、それに対する解決策を提供していかなければなりません。

この潜在的なニーズを見つけるのは簡単ではありません。仮説を立て、それを検証するプロセスを何度も素早く繰り返すことが必要です。そのためには内製化が欠かせないのです。

次に「魂のこもらないプロダクト」という問題です。少しエモーショナルな言い方かもしれませんが、内容をよく理解せずに外部委託すると、委託先が中身まで決めてしまうことがあります。

本来、事業会社は自分たちの事業内容や制約条件を決めた上で専門家に相談すべきです。しかし、「よくわからないから」という理由で要件定義の段階から丸投げしてしまうと、SIer側も収益を上げなければならない会社としての目標があり、「あれもこれも必要です」と過剰な提案をすることになりがちです。この状況では、どちらの側にも本当にいいものを作ろうという魂がこもりません。

また、契約形態によっては「納品で仕事が終わってしまう」という問題もあります。エンジニアの立場から考えると、「8月31日までに仕事を終えれば自分の関与は終わり。その後のことは知らない」となると、単に「動けばいい」という発想になりがちです。

しかし、現代のソフトウェアは「生き物」です。一度作って終わりではなく、ユーザーに実際に使ってもらった後がむしろ始まりであり、その利用状況やフィードバックを見て、継続的に改善を重ねていく必要があります。仮説検証は、リリース後も「終わりのない旅」として続いていきます。

さらに、「責任境界線」が曖昧になりやすいという問題もあります。委託先の志の高いエンジニアでさえ、「ここまでやって工数が増えたら、お客さん側にどう説明するのだろう?」「自社としてはどうなるのだろう?」と悩みます。

「ここまでは要求されていないけれど、このままではうまくいかない」と思っても、問題を指摘しづらくなります。誰が責任者かわからないまま進んでしまうのは、魂のこもっていない状態です。

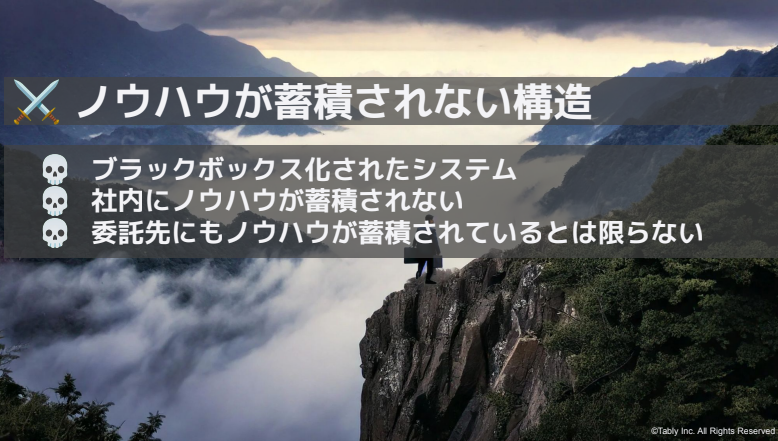

そして三つ目の問題は、「ノウハウが蓄積されない」という構造です。完全に委託してしまい、社内に専門家がいない状態では、プロダクトやシステムはブラックボックス化します。何を依頼したかという記録は残るかもしれませんが、技術的選択の背景にある暗黙知こそが真の財産です。それが社内に残らないのです。

さらに、委託先にもノウハウが残っていない可能性があります。このような状況は、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」と同様の問題がERPシステム以外にも生じている状態だと言えるでしょう。

こうした3つの課題であるスピードへの対応力不足、魂のこもらないプロダクト、ノウハウが蓄積されない構造、これらを解決することが内製化の本質的な目的なのです。

デジタル技術を「頭脳」として取り戻す経営戦略

私は2019年に「ソフトウェアファースト」という本を書き、内製化の重要性を訴えてきました。しかし出版後、「大企業のシステム内製化なんて1企業でできる状態ではない」という批判も受けました。

まさにその通りなのです。個人が工夫して住宅を建てるのと、素人がオフィスビルを建設するのが違うように、規模や複雑さには大きな差があります。しかし、重要なのは、内製化は「0か1か」のバイナリーな話ではないということです。次に重要なのは「何を内製化すべきか」を考えることなのです。

これには様々なアプローチがありますが、私が絶対に譲れないと考えるのは、「頭脳の部分はアウトソースしない」ということです。現代において、デジタル技術はすべての企業のコア要素、コアコンピタンスになっています。

最近参加したパネルディスカッションでは、「ITにあまり力を入れていない大企業」や「ソフトウェアの内製化を考えていない企業」をターゲットにした議論が提案されました。私はその場で「そのような企業は数年以内にすべて淘汰されるでしょう」と発言しました。

約20年前、投資家のマーク・アンドリーセンは「すべての企業はソフトウェア企業化する」と予測しました。「Software is eating the world(ソフトウェアが世界を食べている)」という言葉も有名です。

現在のデジタル技術への対応により、企業は以下のように分類できます。( 詳しくはこちら )

- アナログ遺産:デジタル技術に何も取り組んでいない企業。化石化して淘汰される運命にあります。例えば、Netflixとほぼ同じことをしていたにもかかわらず、デジタル配信への転換を怠ったBlockbusterや、Tower Recordsなどが該当します。

- デジタル支援者:GoogleやSalesforceのように、営業活動を可能にするデジタルサービスを提供する企業。

- デジタル変革者:元々アナログだった業態をDXによってデジタルへと変革している企業。

- デジタル創造者:完全に新しい産業をデジタルで創出している企業。

いずれにせよ、すべての企業においてデジタル技術やITがコアとなるのは避けられません。経営の重要要素として内製化すべき「頭脳」の領域には、戦略・ビジョン、アーキテクチャ・技術選定、データ設計、開発・運用のオペレーション設計、組織設計などがあります。

過去の経験だけで未来を設計できない理由

「頭脳をアウトソースするな」という話をすると、「では実際に手を動かす部分は外部委託してもよいのか」と考えがちです。実際、日本企業の多くはそのようなアプローチをとってきました。

しかし、頭脳と手足は分離不可能なのです。実装経験がなければ、適切な設計はできません。技術の進化は非常に速いため、若手に3年間だけ実装を経験させた後、上流工程に移行させるという方針は短期的には機能するかもしれません。しかし、その後20年以上もの間、最初の3年間の実装経験だけで設計を続けることになると、時代遅れになってしまいます。

自分自身が常に手を動かす必要はありませんが、少なくとも同じ職場に最新の実装技術を持つ人がいて、生の声を聞く環境がなければ、適切な設計は不可能です。「頭脳をアウトソースしてはいけない」というのは、「頭脳以外ならアウトソースしてもよい」という意味ではないということをしっかり理解する必要があります。

内製化が特に必要なもう一つの重要な領域は、「仮説検証」を素早く行う必要がある部分です。現代では、単に機能が使えるかどうかだけでなく、いかに新たな体験、心地よい体験、フリクションレス(摩擦のない)体験として提供できるかが重要です。この考え方は社内システムにも当てはまります。システムの使い勝手一つで、社員の生産性は大きく変わりますし、定着率や創造性も全く異なってきます。

仮説検証が重要な領域の具体例としては、UXやUIがあります。ウェブサービスのUIを少し変更したいと思った時、企画を考え、デザイナーに相談し、フロントエンドエンジニアが実装するという一連のプロセスが、同じ職場にいれば1週間程度でABテストを開始できます。

しかし、これを外部委託していると、同じことが1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とかかってしまいます。UX/CXの設計、プロダクト戦略の策定、データ分析などを行う人材は、少なくとも社内に留めておくべきでしょう。

ただし、これらはあくまで一例です。どこを内製化するかは、会社の事業内容、プロダクトの性質、システムの特性によって変わります。それぞれの企業が自社に合った内製化の範囲を考える必要があります。繰り返しになりますが、内製化はあくまで手段であり、目的ではありません。

トヨタに学ぶ「手の内化」戦略

では、何を目指すべきかというと、「手の内化」です。この概念は、私の著書「ソフトウェアファースト」の第1版から提唱しているものです。

「手の内化」という言葉は、トヨタ自動車が1980年代に提唱したもので、車の電子制御化が進む中、電子部品を自社およびグループ内で作るか、電気メーカーに開発委託するかという議論の中で生まれました。将来的に車の電子化が進むことを見据え、自社内にノウハウを留めるべきだという考えから使われた言葉です。

ソフトウェアについても同様に「手の内化」が必要です。何を自社内に留めるべきかを考え、ノウハウを社内に残し、ブラックボックス化を防ぎ、変化に迅速に対応できる体制を整えることが「手の内化」の本質です。

この「手の内化」を目指す組織として、私は「ソフトウェアファースト型」組織を提唱しています。従来の一般事業会社(IT企業ではない)の典型的なやり方は、企画は行うものの、「専門家ではない」という理由で要件定義を大手SIerに任せ、SIerも設計の一部は行うが実装以降は「誰でもできる仕事」として2次受け、3次受けに委託し、品質確認や運用監視も専用ベンダーに依頼するという構造でした。

しかし、この方法ではもはや対応できません。様々な専門家に相談したり委託することはあっても、全体を自社でコントロールすること、それが「手の内化」を進めた「ソフトウェアファースト型」組織なのです。

内製化を加速する「組織成長の4段階モデル」

内製化は一朝一夕で達成できるものではありません。先ほど内製化の目的について詳しく説明しましたが、より本質的な一言で表すと、内製化の最終目的は「価値」の創造にあります。

スピードの向上などは比較的細かい粒度の目標です。最も重要なのはプロダクトでもシステムでもなく、「価値」です。いかに自分たちが新たな価値を生み出せるかのために内製化という手段があることを忘れないでください。

この視点に立つと、何を委託してよいか、何を社内に残すべきかが自ずと明確になります。また、そのために自社組織が今後何を学習し続けるべきかも見えてきます。

「手の内化」は、言い換えれば「ガバナンス」です。データのガバナンス、ソフトウェアのガバナンスをしっかりと効かせることが重要です。これは単にベンダーをコントロールすることだけを意味するのではなく、自社で担うべき責任を真摯に考えることです。

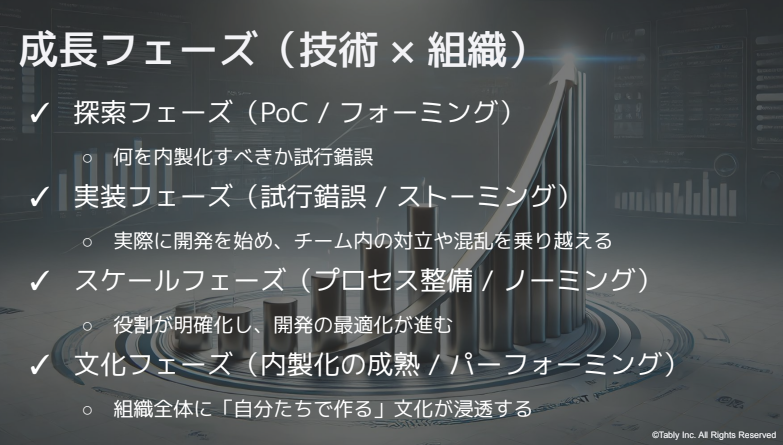

内製化を進める上では、技術と、その技術を適切に管理する組織の両方が必要になります。組織の成長については、「タックマンモデル」が参考になります。いきなり知らない人間同士を集めてチームとして仕事をしても、思うような成果は出せません。

まず「フォーミング(形成期)」と呼ばれるチームの形成段階があり、次に多少の混乱や衝突が生じる「ストーミング(動乱期)」を経て、「ノーミング(安定期)」で規範を確立し安定させ、最後に「パフォーミング(機能期)」でしっかりと成果を出し続ける組織になります。内製化もこの組織の成長モデルと連動して進めていく必要があります。

つまり、まず「探索フェーズ」で組織のフォーミングと共に何を内製化すべきか試行錯誤し、次の「実装フェーズ」ではまだ試行錯誤の状態で、組織も多少混乱し、失敗も多く発生する可能性があります。

そこを乗り越えて「スケールフェーズ」に入り、プロセス整備や様々な標準化が進み、開発の最適化が進みます。そして最後の「文化フェーズ」では、特定の部署だけでなく組織全体に内製化の考え方が広がっていきます。こうした段階を経て、内製化は組織に定着し、真の価値創造の源泉となっていくのです。

Think Big, Start Small, Scale Fast

内製化の最終目標に一気に到達することはできません。その過程では、私が大好きな言葉が指針になります。

「Think Big, Start Small, Scale Fast」(大きく考え、小さく始め、速やかに拡大する)

この考え方は、スタートアップの成長戦略と同じです。組織内で新規事業を立ち上げるような姿勢で内製化に取り組むべきです。ビジョンは大きく持ち、「ソフトウェア企業化」のような壮大な目標を掲げることは重要ですが、実際の取り組みは小さく始め、成功したものを急速に拡大していくアプローチが効果的です。

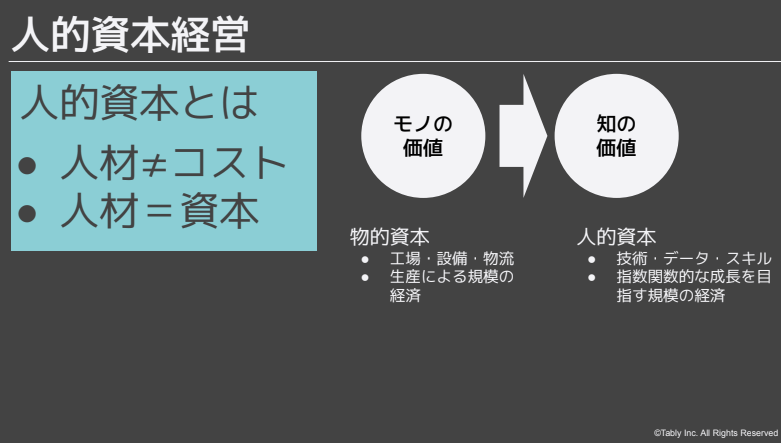

内製化を進める上で必要な考え方が「人的資本経営」です。元々技術畑の人間として、このビジネス用語を最初は他人事のように感じていましたが、実は内製化と人的資本経営は密接に関連していることに気づきました。

人的資本の考え方は、従来の「人材=コスト」という物的資本の発想から、「人こそが財産・資本である」という発想への転換です。製造業を中心とした考え方では、工場設備や物流を整備し、規模の経済を目指す「物的資本経営」が主流でした。これに対して「人的資本経営」は、技術やデータ、それらを使いこなすスキルに価値を見出す考え方です。

人的資本経営も規模の経済を目指しますが、物的資本とは全く異なるスケールを達成できます。これが「知の価値」の本質であり、内製化を通じて企業が目指すべき方向性です。

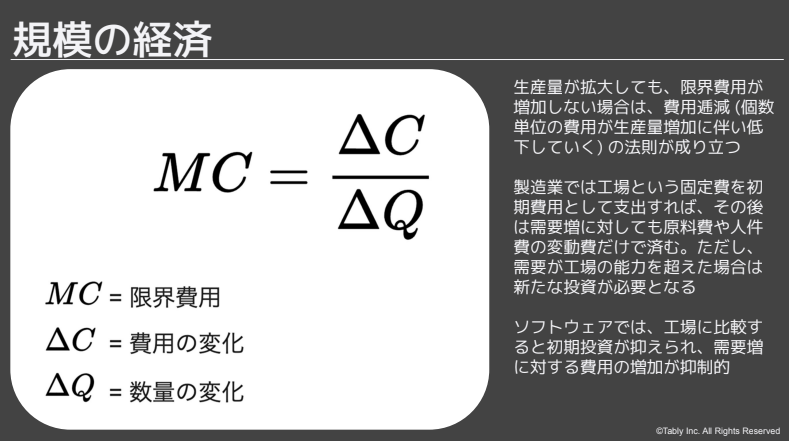

従来の物的資本における経済モデルでは、まず大きな設備投資をして工場を建設し、受注量が増えれば材料費を抑えながら工場のキャパシティまで生産量を上げることで収益が向上します。しかし、キャパシティを超えると新たな工場建設が必要となり、再度大きな投資が必要になります。

一方、ソフトウェア開発における投資は、主に「人的投資」です。ある製造業のお客様の内製化プロジェクトでは、CFOが「工場投資と違って、ソフトウェア開発はほぼ人件費ですね」と気づかれていました。クラウドなどの費用もありますが、工場投資と比較すれば微々たるものです。

いかに人を資本として活用し、それによって飛躍的な経済的リターンを得るか。これがソフトウェアビジネスの本質です。例えばマイクロソフトでは何千人もの開発者が関わりますが、一度完成したソフトウェアは、かつてはCD-ROMやDVD、現在はネットワークダウンロードで配布され、製造コストほぼゼロで世界中に億単位で販売できます。これがマイクロソフトの営業利益率が40%を超える理由なのです。

デジタル資本の時代において重要なのは、「人と組織の学習と適用」です。いかに人材に投資し、組織を育てていくかが成功の鍵となります。

企業は生き物のようなもので、激動する社会においてどのように適応していくかが重要です。進化論では本来「進歩」という概念はなく、ダーウィンは「変化を伴う由来(descent with modification)」という表現を使いました。生物学的には単に変化への適応であり、必ずしも進歩とは限らないのです。

しかし、知性を持つ人間である私たちは、単に生き残るだけでなく、明確な目的を持って変化に適応することが可能です。内製化においても、目的が重要だと繰り返し強調しているのはこのためです。

企業全体として、5年後、10年後、さらには50年後、100年後にどうありたいのか—この問いが重要です。日本は世界的に見ても100年以上続く企業が多数存在する素晴らしい国です。しかし時に、企業の存続自体が社会の進化を妨げているのではないかと考えることもあります。

世界が激動する中、どのように変化に適応し、単なる生存を超えて、自社のあるべき姿や社会のあるべき姿を追求していくか。そのためには、デジタル技術、IT、ソフトウェアをどう活用するかを明確に捉えることが、これからの企業経営において極めて重要です。

「出島モデル」がもたらす組織変革と必要なハレーション

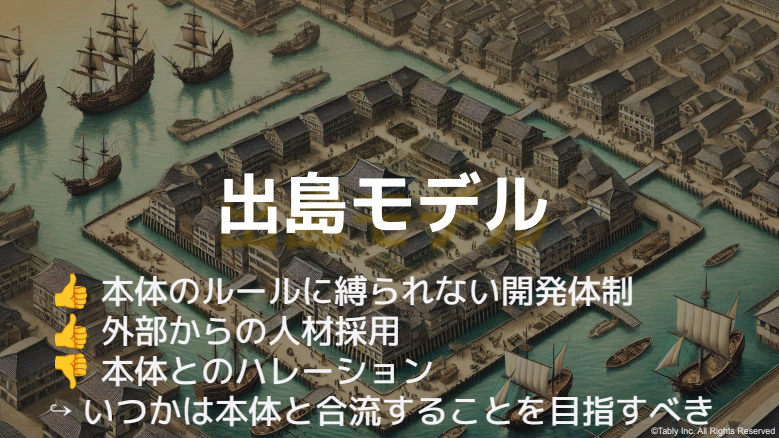

実際に取り組まれている内製化手法として、江戸時代末期の長崎県の出島を模した「出島モデル」をご紹介します。この概念は、本体組織から独立した形で内製化体制を整備する手法です。私が支援していた製造業企業でもこのモデルが採用され、メディアにも好事例として取り上げられています。

このような独立組織を構築する主な理由は、本体のルールに縛られない柔軟な開発体制を確立するためです。例えば、セキュリティが厳格な本体組織内でも、開発グループには通常のネットワークアクセスを許可する。アイデアを保存できるよう、ホワイトボードの内容を消さずに残せる環境を提供するなどの開発環境の変更が可能になります。

さらに重要な点として、給与体系の変更も必要になります。従来の日本企業の多くはメンバーシップ型雇用を採用しており、「ソフトウェアエンジニアだからこの業務に専念し、この給与を提示する」といった職務給的な対応が難しい状況でした。

しかし、現在の日本では大企業もスタートアップも、ソフトウェアエンジニアの人材争奪戦が激化しています。優秀な人材を獲得するためには相応の給与提示が必要ですが、本体の給与レンジをそのまま適用できない場合が多いのです。

出島モデルでは、別組織という形で特例を作り、本体とは異なる給与体系を取り入れることができます。このような取り組みは必然的に本体組織との軋轢(ハレーション)を生みますが、それは必ずしも悪いことではありません。新たな変革を起こすためには外部からの刺激が必要であり、適度なハレーションは組織変革の原動力となります。

ただし、良いハレーションと悪いハレーションを区別することが重要です。「あなたたちはITのことをわかっていない。私たちが教えてあげよう」といった上から目線の姿勢や、会社が大切にしてきた価値観を理解せずに変革を進めることは避けるべきです。出島モデルを採用する際は、「いつかは本体と合流する」ことを前提として進めることが重要な注意点です。

変革を推進する2種類の人材、「ミュータント」と「エイリアン」

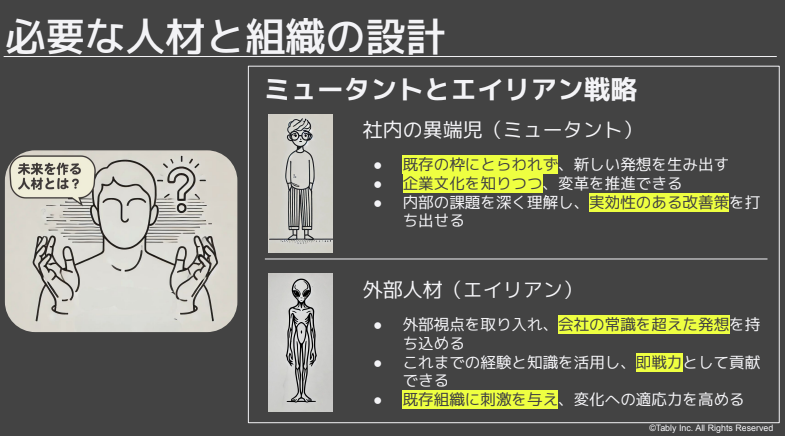

内製化を進める上で、どのような人材が必要になるでしょうか。ある上場企業の役員から聞いた印象的な話があります。その方によれば、データ活用やソフトウェア内製化に必要な人材は「ミュータント」と「エイリアン」だそうです。

「ミュータント」とは、社内にいる「変わり者」のことです。別にサボっているわけではなく普通の社員かもしれませんが、少しオタク気質でソフトウェアに詳しいなど、既存の枠にとらわれない人材です。彼らは企業文化を知りつつも変革を推進でき、内部の課題を深く理解し、実効性のある解決策を提案できます。

一方、「エイリアン」は外部からの人材です。外部人材は会社の常識を超えた発想を持ち込み、既存組織に刺激を与え、変化への適応力を高めます。このような人材を活用することで初めて、現状の仕組みを変えていくことができるのです。

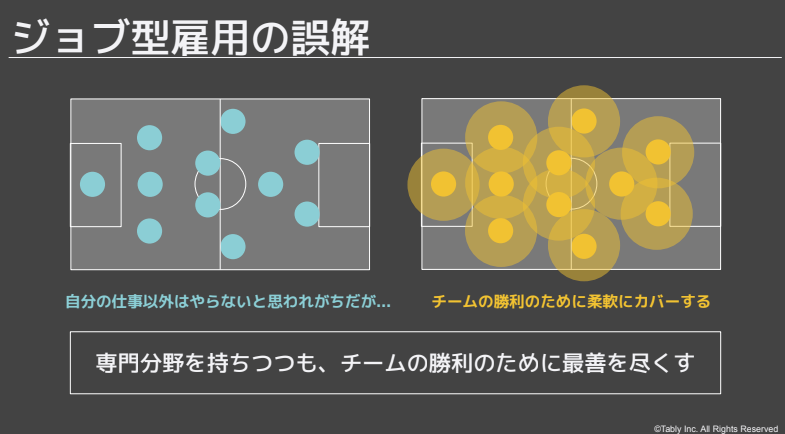

この時、採用において重視すべきは「経験年数よりもスキル」です。求人票ではよく「○○経験×年以上」と記載されがちですが、それよりも、その経験を通じて獲得したスキルと、自社が必要とするスキルの一致度を明確にすることが重要です。これがいわゆる「ジョブ型雇用」の本質です。

内製化人材に関しては、どの企業もジョブ型雇用的な採用・育成が不可欠です。ソフトウェアエンジニアとして採用した人材を、会社の都合で「営業に回ってくれ」などと言えば、今後エンジニアの採用は困難になるでしょう。

ジョブ型雇用について誤解されがちなのは、「アメリカ企業はジョブ型だから、自分の決められた仕事しかしない」という点です。理想的なジョブ型雇用は、むしろスポーツチームのような協働です。

サッカーや野球のように各自の役割は明確に定義されていますが、チームの勝利という共通目標のためには、必要に応じて役割を超えて協力します。自分の守備範囲を超えたボールでも、「お前が取るから俺は追わない」とは言わないのです。

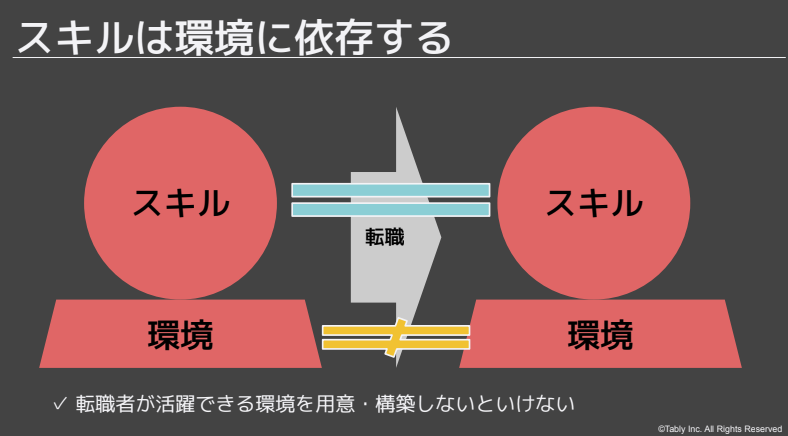

また、スキルの発揮は環境に依存することも忘れてはなりません。ある環境で高いパフォーマンスを示した人材が、異なる環境でも同様の成果を上げられるとは限りません。自社環境で成果を出せる人材とスキルを見極めるか、あるいは優秀な人材が活躍できるように自社環境自体を変革するか。両方のアプローチを検討する必要があります。

例えば、Google、Microsoft、Amazonなどで活躍していたエンジニアを日本の伝統的企業に採用しても、環境の違いからパフォーマンスが発揮できない可能性があります。そのため、人材のスキルを見極めると同時に、自社の環境も見直す必要があります。他社の優秀な点を自社にも導入する意識が必要です。

AIエージェント時代の新たな「手の内化」

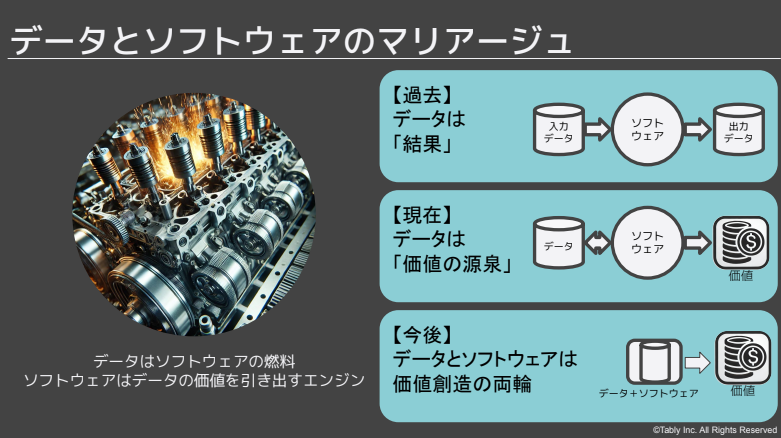

ここまでソフトウェアを中心に内製化について議論してきましたが、現代ではデータが非常に重要な時代となっています。そして、データとソフトウェアの関係性も大きく変化しています。

従来のモデルは、給与計算システムなどのSOR(Systems of Record)に見られる「入力データ → ソフトウェア → 出力データ」という単純な数式的関係でした。しかし、現代のモデルはデータとソフトウェアが双方向に行き来する関係に変化しています。センサーからデータを取得し、ソフトウェアで処理し、アクチュエーターを介して変化を起こし、その結果を再度フィードバックするというサイクルが生まれています。

さらに今日では、AIの登場により、データとソフトウェアの境界が曖昧になってきています。良質なデータがなければ良いAIモデルは作れず、モデルは常に新しいデータで学習・進化し続ける必要があります。

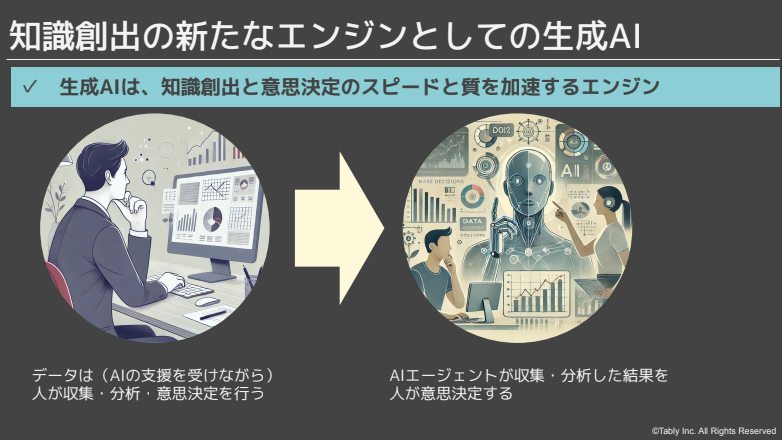

現代では、従来人間が担当していた収集・分析・意思決定の領域にAIエージェントが大きく関わるようになっています。組織体系においても、外部委託先がSIerからAIエージェントに変わりつつあるのです。

GitHub Copilot、Cursor、Claude、Devinなどの生成AIコードエージェントが急速に発展し、人間はこれらのエージェントに指示・対話を通じてコードを生成させることができるようになりました。ここで重要なのは、AIにどのような指示や対話をしているかというプロセスです。ここには野中郁次郎先生が提唱した「暗黙知」が多く含まれています。

生成AIが発達した環境下での内製化には新たな課題があります。SIerに依存していた問題と同様に、AIが生成したコードもブラックボックス化する可能性があるのです。出来上がったコードは「生き物」であり、生成して終わりではなく、その後も維持・育成していく必要があります。

また、現在使用している生成AIツールが10年後も同じ形で存在する保証はありません。SIerに依頼したシステムのリニューアル時に同じSIerに頼むかどうかわからないのと同様に、AIエージェントも変わる可能性が高いのです。

そのため、重要なのはAIエージェントへの「指示」や「対話」のノウハウを社内に保持すること、つまり「手の内化」することです。生成AIの発展により、内製化の概念自体も変化する可能性があります。多くのエンジニアを雇用することよりも、AIエージェントに適切に指示できるスキルが重要になるかもしれません。

ただし、SIerの代わりにAIエージェントに「丸投げ」するだけでは不十分です。指示・対話のノウハウや要件定義の能力を社内に蓄積することが重要です。これはノーコード開発ツールの流れにも共通する考え方であり、本質は「手の内化」、つまり適切なガバナンスの確立にあります。

技術の進歩は予測困難で急速です。生成AIなどの分野ではついこの前話したことを自分自身で否定しないといけないこともあります。最近も今年1月のある投資家イベントで「国産LLMも頑張っているようだが、スケール則を考えると巨大資本には勝つのは難しい」と発言した直後に、突如としてDeepSeekが登場し、大変恥ずかしい思いをしました。このようなことが頻繁に起きる環境なので、常に学習し続け、仮説検証を繰り返し、失敗を許容する文化が必要です。

COBOLを開発したGrace Hopperの言葉「許可を求めるより謝罪する方が容易である」を体現する組織づくりが重要です。改革を進める人は、よかれと思って前進し、もし間違っていたら「すみませんでした」と謝罪できる。そういう組織文化を作っていく必要があります。

人間とAIが共創する未来の組織文化

最後に、人間とAIの関係性について考えてみましょう。将来的には二つの可能性があります。

一つは人間がAIエージェントを使う現在の主流モデル。もう一つは、AIエージェントが処理不可能なものだけを人間に委託するという、一見ディストピア的に見えるモデルです。しかし、後者はすでに現実になりつつあります。

例えば、EC倉庫ではスマート化が進み、ロボットがピッキング作業を行い、パッキングを人間が担当しているケースが多くあります。これは人間の能力が特定の作業に適しているか、あるいは単に人間の方がコスト効率が良いからという理由です。

どちらのモデルも一概に良い悪いとは言えませんが、重要なのは人間がガバナンスと制御を維持し、企業や人間の意思がシステムに反映されることです。内製化を通じて、テクノロジーをコントロールし、組織の価値創造に結びつけていく。それが私たちの目指すべき方向性だと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。