【内製開発Summit 2025】内製化で勝つ 〜エンジニア採用戦略やテックカルチャー構築ガイド〜

2025年2月27日、ファインディ株式会社が主催するイベント「内製開発Summit 2025」が、野村コンファレンスプラザ日本橋にて開催されました。

本記事では、株式会社ゆめみで代表取締役を務める片岡俊行さんによるセッション「内製化で勝つ 〜エンジニア採用戦略やテックカルチャー構築ガイド〜」の内容をお届けします。

アプリケーション開発からDX支援、内製化支援まで幅広い事業を展開する株式会社ゆめみ。本セッションでは、内製化を成功に導くためのエンジニア採用戦略の具体的な施策や、技術チームが生産的かつ創造的に働ける文化を育むためのアプローチについてお話しいただきました。

■プロフィール

片岡 俊行

株式会社ゆめみ 代表取締役

1976年生まれ。京都大学大学院情報学研究科在学中の2000年1月、株式会社ゆめみ設立・代表取締役就任。在学中に100万人規模のコミュニティサービスを立ち上げ、その後も1000万人規模のモバイルコミュニティ・モバイルECサービスを成功させる。また、大手企業向けのデジタルマーケティングの立ち上げ支援を行い、共創型で関わったインターネットサービスの規模は6000万人規模を誇り、スマートデバイスを活用したデジタル変革(DX)支援を行うリーディングカンパニーとしてゆめみグループを成長させた。

クライアント企業と共創する「BnB2C」モデル

株式会社ゆめみの片岡と申します。本日は「内製化で勝つ」と題して開発内製化における組織カルチャーの重要性についてお話しさせていただきます。

「内製化の成功にはカルチャーが重要、そしてそれは、インターネットカルチャーと同義である」ということをお伝えしていきたいと思います。

まずは自己紹介とゆめみの事業について紹介した後、「エンジニアの採用戦略」と「テックカルチャー作り」について、それぞれお話しさせていただきます。

私は、2000年に株式会社ゆめみを創業し、現在も代表取締役を務めております。ゆめみは、約6000万人が使うサービスをクライアント企業とともに提供しており、最近はスタートアップとの取引も増えてきました。

クライアント企業と共創する「BnB2C」という形で、消費者にサービスを提供しており、受託というよりは内製化支援のリーディングカンパニーとして、サービス展開を行っています。

パーパスとして「社会の実験室になる」を目標に掲げ、ユニークで大胆な実験的制度に積極的に取り組み、内製化に不可欠な組織変革の知見と洞察をクライアント企業に提供しています。

また、従業員一人一人が主体的に動くことのできる自己組織化された新しい組織モデル、いわゆる「ティール組織」の実現に本気で取り組んでいます。

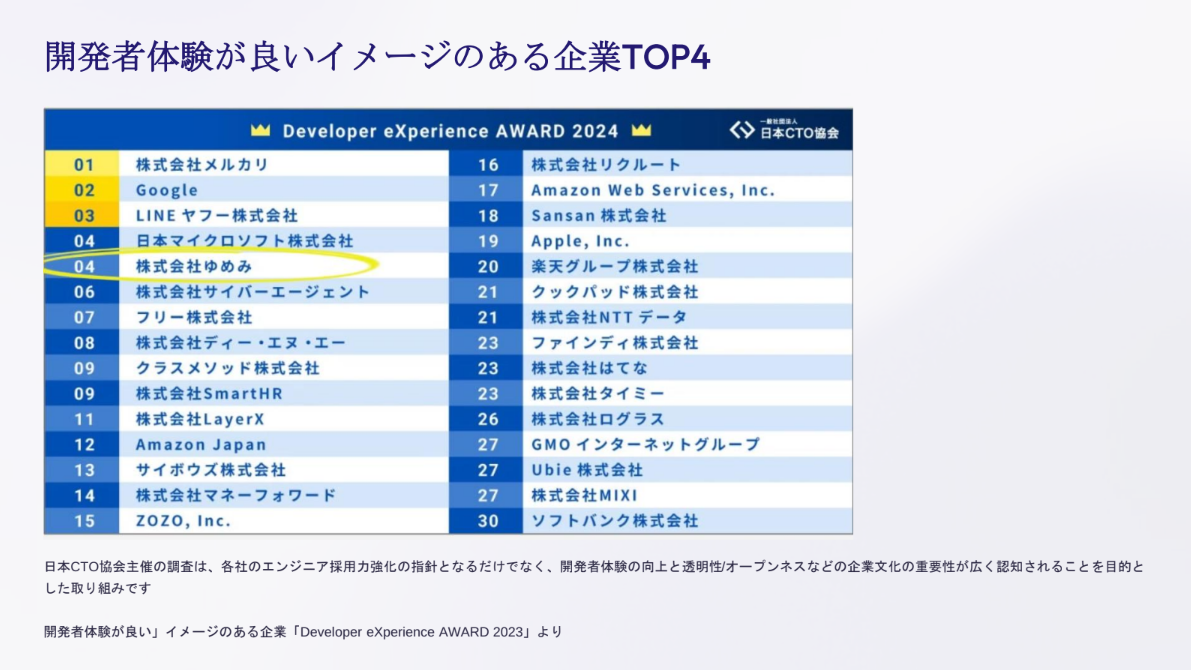

その結果、開発者体験が良いイメージのある企業TOP4、オープンワークの業界総合評価TOP7、ハイクラスの新卒エンジニア就職企業ランキングTOP9、中途エンジニアが働きたい会社TOP6、SlackのMaturity Score国内NO.1など、様々な場で評価をいただいています。

組織の特徴としては、専任の管理職がいない組織を自立分散型で実現し、管理部門比率も3.5%と比較的少なく、社員全員がマネージメントや採用に関わっています。多くの人が採用やマネジメントに関与することで、情報発信を積極的に行っている企業としても認知されています。

エンジニア採用戦略ー大企業にとって今が「好機」ー

次に、エンジニア採用の戦略についてお話ししていきます。大企業にとって「まさに今がエンジニア採用の好機」です。エンジニアの転職動向を分析すると、年収は近年高止まりの傾向にあり、特にスタートアップが牽引してきたデジタル人材・エンジニアの給与上昇が安定化しつつあります。

転職のきっかけとして給与面、スキルアップ、会社の将来性などが重視される中、大企業はエンジニア・デジタル人材の採用において、ミドル・シニア層に対して十分な年収を提示できる強みがあります。さらに興味深いのは、「日本の未来を変革したい」という思いを持つシニアエンジニアたちの動向です。デジタル庁を筆頭に、スタートアップから大企業へと転職する優秀な人材が増加しています。

しかし一方で、エンジニアの転職先選択傾向としては、現職と同規模の企業を希望するケースがまだ多く見られます。次点で、規模に関わらず上場ベンチャー企業が、安定性と挑戦のバランスが取れた環境として人気を集めています。つまり、大企業にはエンジニア採用のチャンスがありながらも、まだ心理的な距離感が存在する状況です。

他に、転職時に年収以外で重視される項目を見ていくと、「リモートワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方」「技術や開発環境への理解・投資」が挙げられます。働き方の面では、上場ベンチャーやスタートアップでも出社回帰の動きがあり、必ずしもベンチャー企業が優位とは言えません。

一方で、エンジニアが2番目に期待している「技術理解や開発環境への理解」については、大企業においてはテックカルチャーへの理解不足が懸念されています。大企業にとって、この「テックカルチャーへの理解」を深めることが、エンジニア採用における今後の重要な機会点となるのです。

大企業のテックブランディングの課題

新卒ITエンジニア就職企業ランキングでは、典型的な大企業が30社中14社と多くノミネートされています。しかし、より技術力の高い「ハイクラス」学生層に焦点を当てると、大企業の順位が下がり、30社中11社にとどまっています。

これは、技術力の高い学生ほど「技術開発環境理解」を重視する傾向があり、大企業側のテックブランドが十分に浸透していない可能性を示唆しています。「開発環境の理解とは何か」という点について、例えば、社内で高額なMacBookの購入稟議が上がってきた場合を想像してください。

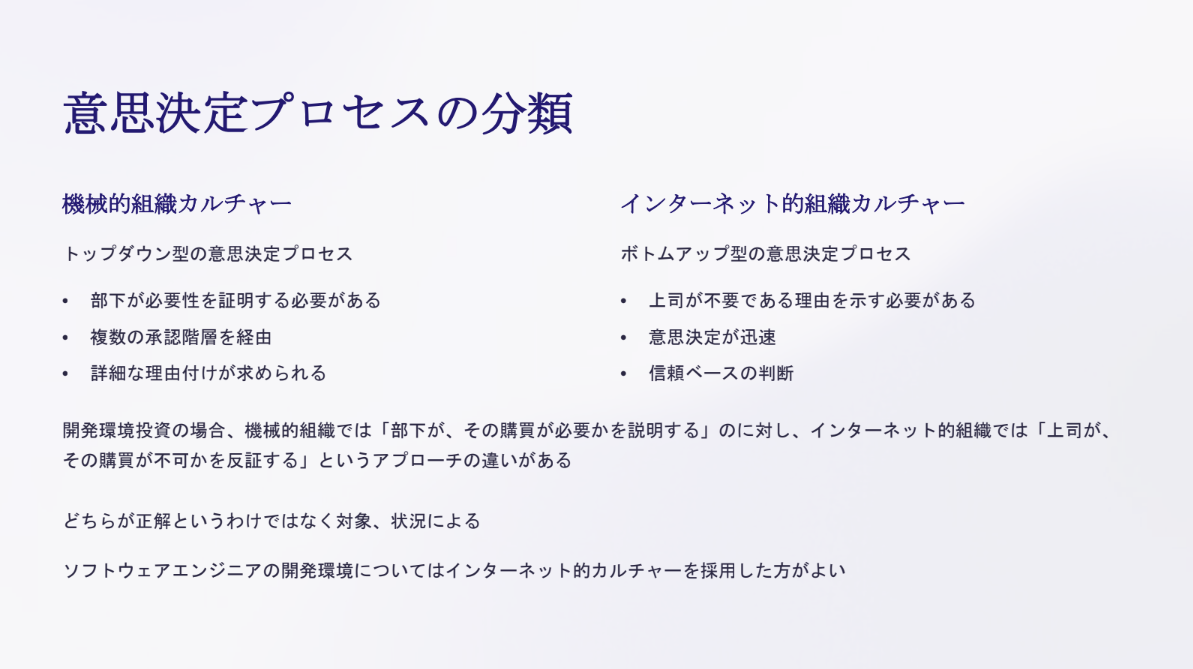

従来の「機械的な組織カルチャー」では、トップダウン型の意思決定プロセスが一般的です。このような環境では、なぜそのMacBookがそれほど高額である必要があるのかを「申請する側が証明する責任」を負います。一方、「インターネット的な組織カルチャー」では、この関係性が逆転します。ボトムアップ型の意思決定プロセスにおいては、むしろ上司が「そんなMacBookが70万円もするのか、そのような高額な機器は不要である」と判断する場合、その理由を示す必要があります。

つまり、「反証責任は上司側にある」という考え方が根底にあるのです。テックカルチャーでは、従来のトップダウン型の意思決定プロセスではなく、「インターネット的な組織カルチャー」、つまりボトムアップ型の意思決定プロセスが主流です。このような意思決定プロセスの前提が異なることで、エンジニアは、「技術的文脈」と「組織文化の文脈」の両方で、企業にテックカルチャーの理解を求めているのです。

組織がエンジニア人材を確保し続けるためには、単に環境や機材を提供するだけでなく、技術的な理解を深め、エンジニアの成長を促進する文化を育むことが不可欠です。

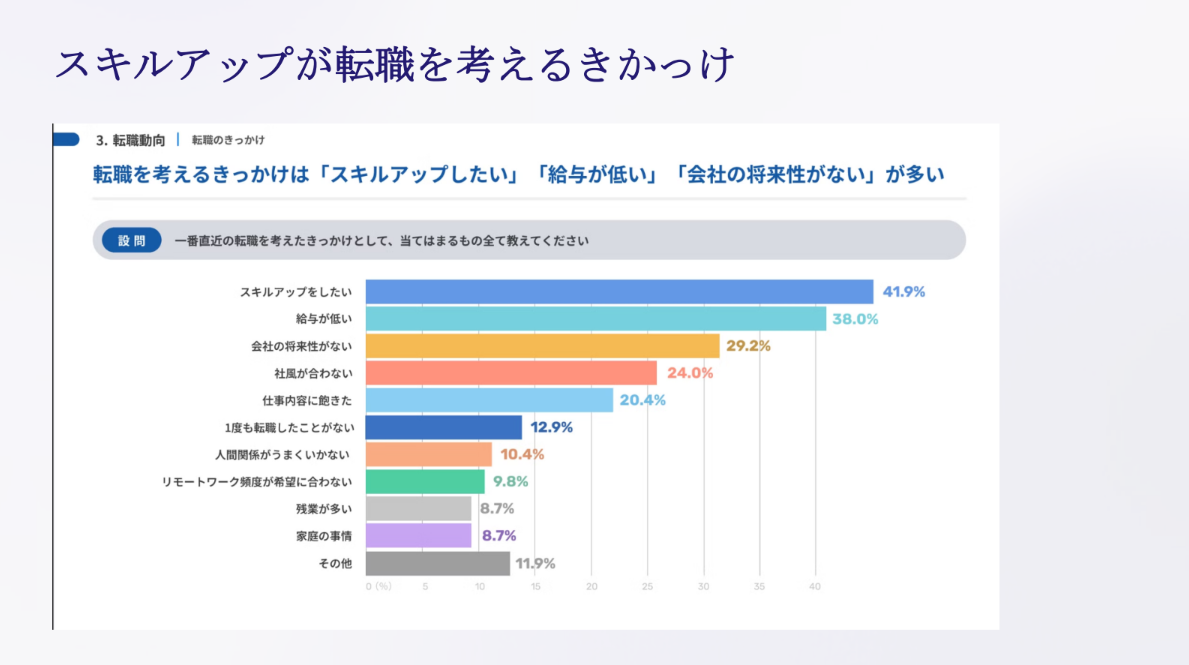

スキルアップが転職を考えるきっかけ

また、スキルアップは転職を考えるきっかけとして最も多く挙げられます。これは単なる「意識の高さ」ではなく、エンジニアにとって技術の陳腐化は非常に早く、生成AIの台頭や「35歳定年説」など将来への不安が高まっていることが背景にあります。

Z世代に見られる「不安型成長欲求」—会社がどうなっても自分が生き残れる力を身につけたいという願望も、こうした背景の一部です。このような時代背景の中、転職先にはスキルアップできる環境を求めているのです。

さらには使用する開発言語によっても市場価値や年収に差がでます。エンジニアは転職先でどのプログラミング言語が使えるかを重視し、自身の技術が陳腐化するリスクを回避しようと考えています。大企業が内製化を進める上では、尖った開発言語を選定して専門性の高いエンジニアを採用する選択肢もありますが、GOなどの市場評価が高く、将来性のあるメジャーな言語を選定することが最も重要だと考えています。

エンジニアにとって、市場価値の高い言語を扱える環境は魅力的であり、また「モダン」と呼ばれる最新のプログラミング言語を採用していることは、その企業がレガシーシステムに縛られていないという印象を与えます。

理想的なのは、基盤となるシステムにはトレンドとなるメジャーな言語を選び、安全性やセキュリティなど高速性が求められるところでは、将来のトレンドになり得る先進的な技術を採用するというバランス感覚です。このような技術選定の細部までもがエンジニアの転職先選択の重要な決め手となっています。

採用から定着へ。鍵となるカルチャーづくり

エンジニア組織を成功に導くためには、単なる採用だけでなく、「定着と成長」が不可欠です。採用から定着、そして成長へと繋げるためには、組織のカルチャー作りが重要になります。 スタートアップと大企業では異なる文化が存在し、採用に成功しても定着に苦戦する組織は少なくありません。

人材の定着を生み出すカルチャー作りの重要な要素としては、「心理的安全性」「学習と成長の機会」「エンジニア主導の意思決定」などが挙げられます。特に「エンジニア主導の意思決定」において、CTOなどの技術責任者が存在することは、企業の技術理解と開発環境への配慮を象徴する重要な証となります。

また、学習と成長の機会として、「勉強会の開催」や「技術ブログの運営」「カンファレンスへの積極的な参加」を推奨することなども重要です。特に、カンファレンスでの登壇は名誉なことであり、エンジニアがCfP(Call for Proposal)に応募することを会社が推奨するカルチャーは、エンジニアの成長に大きく寄与します。

インターネットカルチャーにおける情報の「透明性」

カルチャー醸成を推進していく上で、特に強調したいのが、「徹底的な透明性と役割の分散化」というインターネット的カルチャーです。不確実性の高い現代において、トップダウンの方針提示も重要ですが、情報を高い透明性で共有し、メンバーが自律的に判断できる環境を整えることが大変有効なアプローチとなります。

この実践例として、世界最大のリモートワーク組織であるGitLabでは、「ハンドブック」と呼ばれるドキュメントをインターネット上で公開し、約2000名のメンバーが共通の情報にアクセスし、カルチャー醸成とオンボーディングに活用しています。これにより、暗黙的な「当たり前」を言語化し、しっかりと明確化することが可能になります。

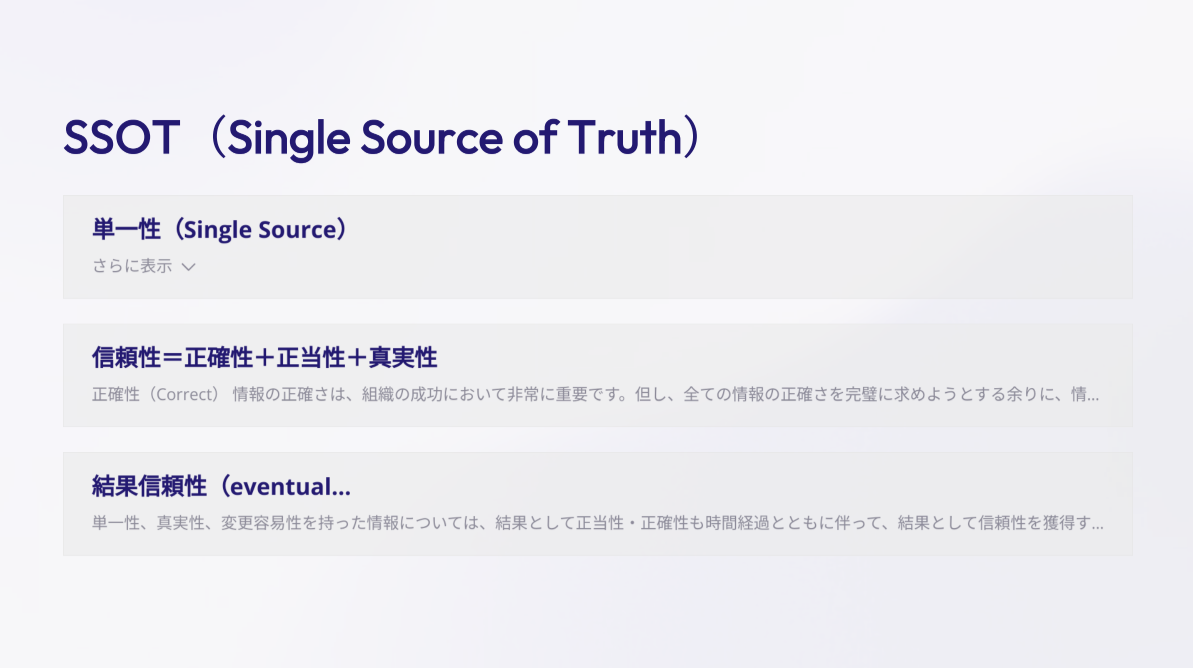

徹底的な透明性をつくっていく上で鍵となるのが「SSOT」(Single Source of Truth)という考え方です。まずSingleが意味する「単一性」。情報を一つに集約し、分散を防ぎます。一般的によく見られる例として、Excelファイルをコピーして追記・変更を繰り返すことでデータが乱立してしまうケースがあります。このような状況を避けるため、情報のマスターデータを一か所に集約し、それを参照する場合は編集はせず、「参照オンリー」とすることを組織内で徹底します。

もう1つが、Truthが意味する「真実性」。最終的に私たちが目指すのは「信頼できる情報」、つまり「頼りになる情報」です。この信頼性は、実は3つの要素から成り立っています。ミスのない情報であることを示す「正確性」、その情報を基に適切な意思決定ができることを示す「正当性」、意図的に虚偽ではない情報であることを示す「真実性」の3つです。

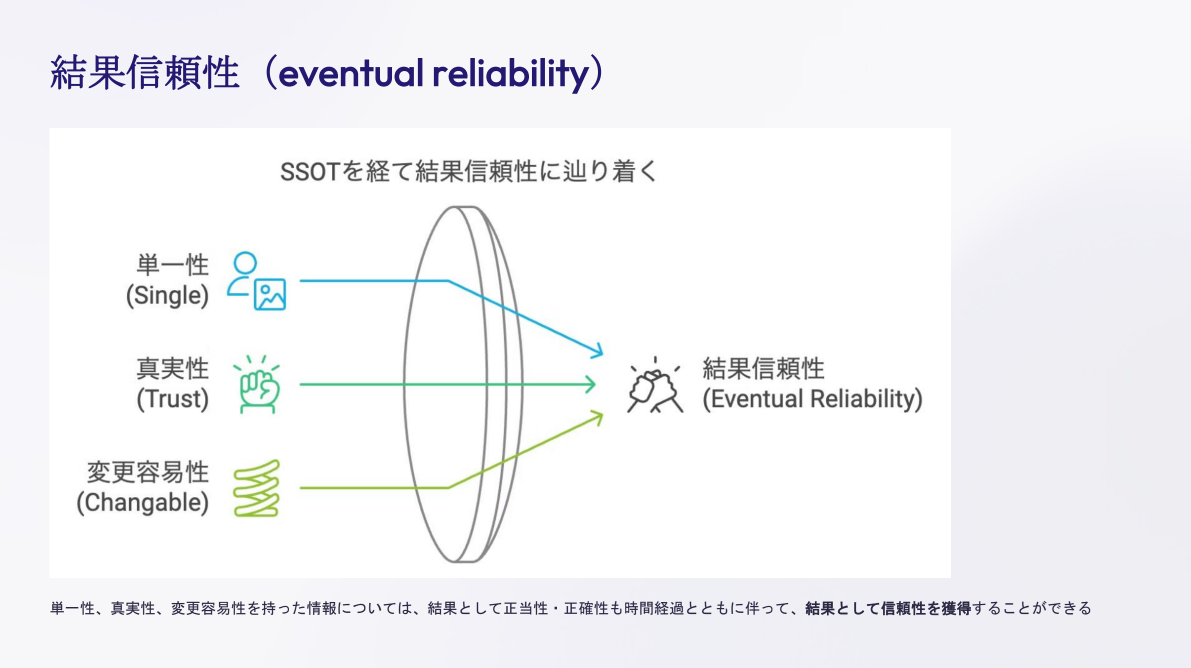

SSOTのアプローチでは、まず「単一性」と「真実性」を確保します。つまり、「他には存在しない」「嘘をついていない」という情報を基盤として、そこから信頼性のある情報へと進化させていきます。

このプロセスで重要なのが「変更容易性」です。情報を公開した後に、正確性や正当性の観点から様々な意見や修正が入ることを許容し、むしろ推奨します。これがインターネット的な文化の特徴であり、多くの「ツッコミ」が入ることで、結果的に信頼性の高い情報が形成されていくのです。

インターネットの文化には「結果的に正しければ良い」という考え方が根付いており、最初から完璧な情報を提供するよりも、機動的に更新・改善できる仕組みを重視します。この「結果信頼性」の考え方を組織の情報管理にも取り入れていくことが重要です。

AIフレンドリーな情報管理システムへ

私たちの会社「ゆめみ」では、GitLabと同様にオープンハンドブックをインターネット上で公開しています。変更可能な形で情報を公開することで、透明性の高い組織文化を促進しています。

創業当初からWikiシステムを導入していましたが、約5年前から、コロナ禍のフルリモート勤務をきっかけにドキュメント化の必要性が高まり、Notionの導入を行ったことで、現在のような情報量の多さや言語化の細かさが実現しました。また、外部に公開したことで、監視効果が現れ、情報の正確性も高まりました。

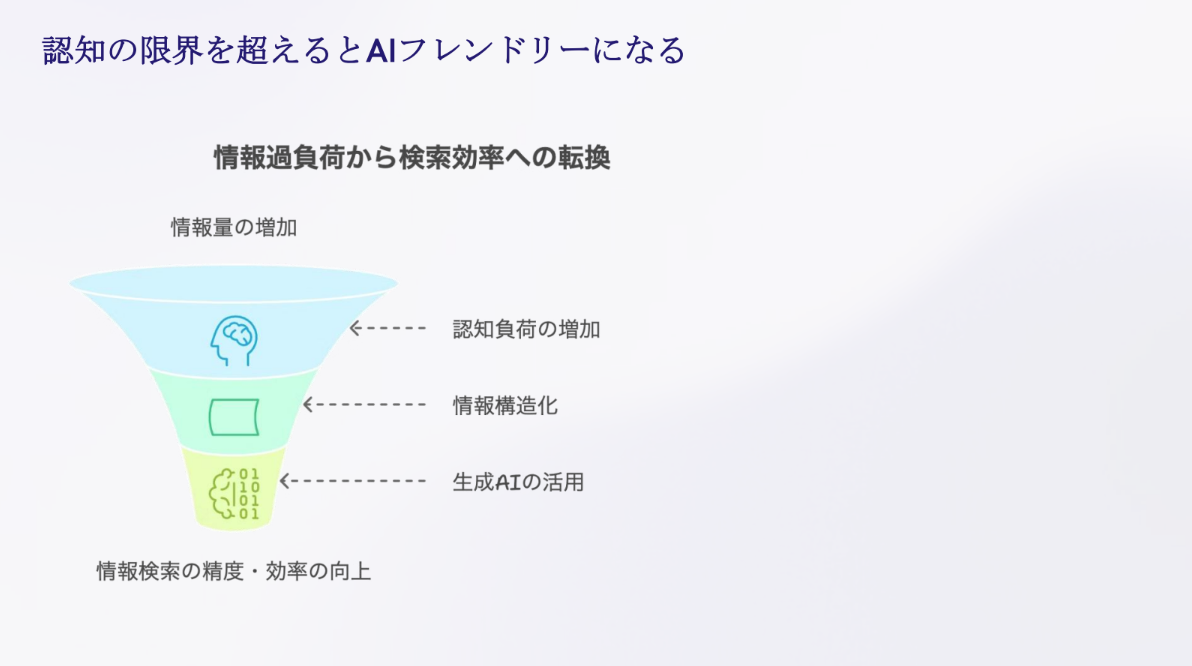

しかし一方で、この取り組みには課題も生じました。情報量の増大による「認知負荷の増加」です。社員からは「情報は豊富だが探すのが大変」「見つけても内容が細かすぎて理解しづらい」という声も上がりました。しかし興味深いことに、この「認知の限界を超える」状態が、実は「AIフレンドリー」な環境を生み出しました。人間には認知負荷が高くても、構造化された情報は生成AIにとって解釈しやすく、結果的に検索効率が向上したのです。

現在では、社員が直接ハンドブックを参照するのではなく、AIに質問することで必要な情報を得られる情報源として活用されています。これにより、情報アクセスの快適性が格段に向上しました。 AI時代においては、これまで蓄積してきた構造化された情報がAIにとって理解しやすい形になっていることで、結果的に人間にとっても扱いやすい情報環境が実現します。

組織のカルチャー構築において、インターネット的な透明性の高い情報管理システムを取り入れることは、現代のデジタル環境において非常に重要です。そのなかでも特に、情報の透明性と更新容易性を重視したカルチャーの構築が、組織の発展に大きく寄与するでしょう。

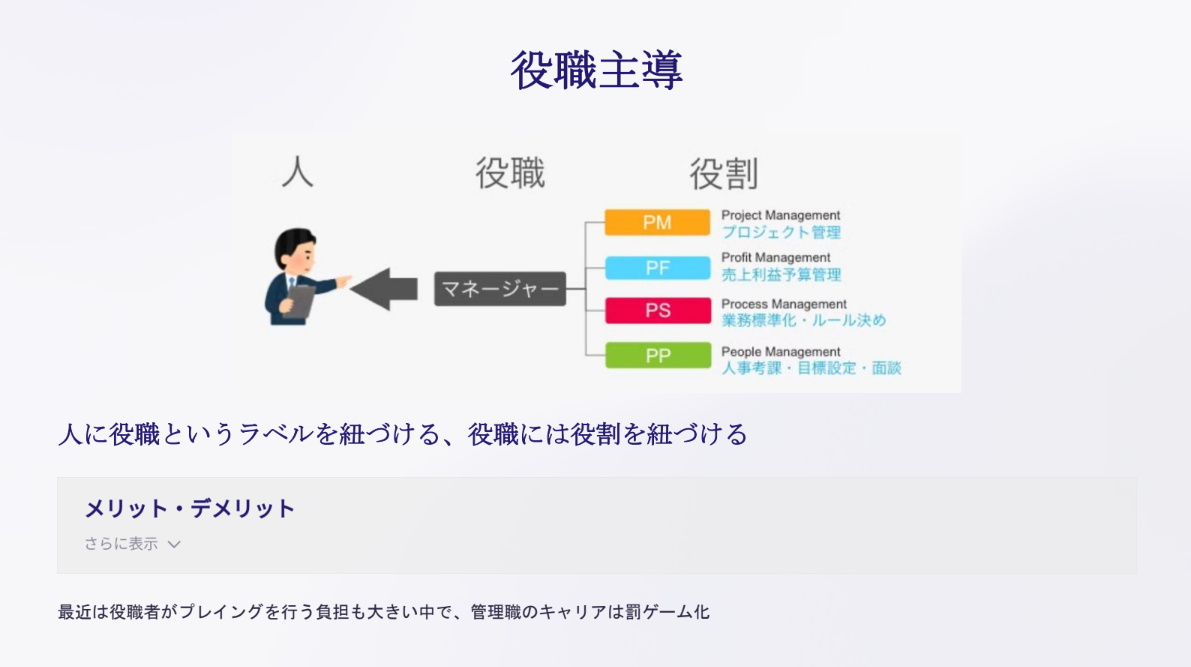

「役職主導」ではなく「役割主導」で業務を分散化

もう一つの重要なインターネット的カルチャーとして挙げられるのが、「役職主導」と「役割主導」に起因する組織設計の違いです。 大企業の組織設計では「役職主導」の考え方が主流です。この方式では人に対して役職というラベルを紐付け、その役職に役割が紐づく構造になっています。 役職主導の組織体系には責任所在の明確化、緊急時の迅速な対応というメリットがある一方で、「特定の個人への負担の集中」「意思決定の依存化」といったデメリットが発生してしまいます。 これらのデメリットを、インターネット組織では「単一障害点(Single Point of Failure)」と呼び、組織構造として脆弱性を持つものとして認識しています。

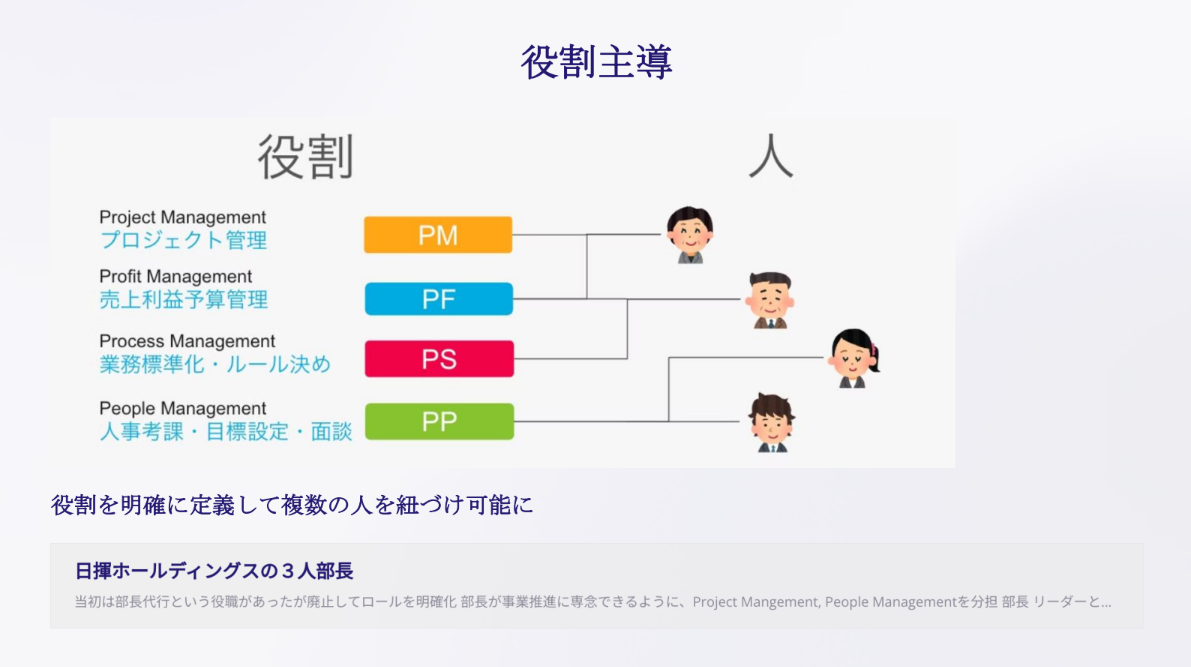

これに対してインターネット型の設計思想は、こうした単一障害点の脆弱性を分散して回避する考え方に基づき、「役割主導型」の組織設計を取り入れています。 まず役割を定義し、その後で人が紐づく従来型とは逆の関係性を築くことで、一つの役割に対して複数人が紐づくことができます。これによって、業務が特定の個人に依存せず、分散して様々な役割を担うことができるようになります。

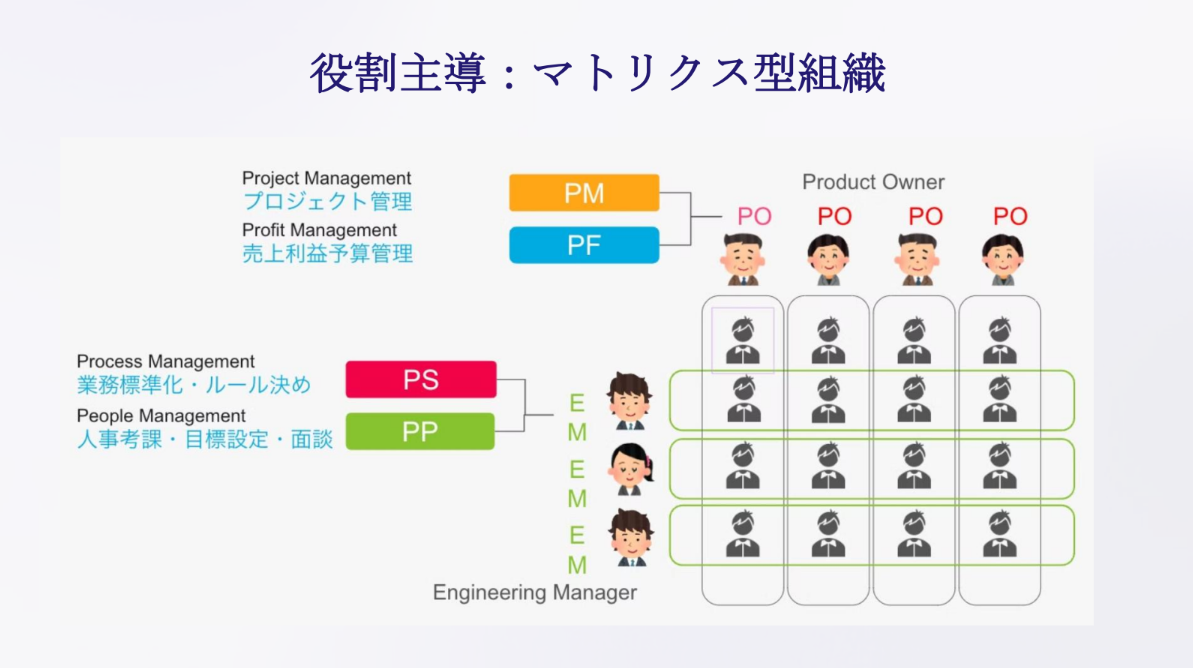

マトリクス型組織の実践例

役割主導の典型的な事例として「マトリクス型組織」があります。デジタル領域やメガベンチャーでは比較的一般的になっている組織形態で、プロジェクトマネジメントやプロフィットマネジメントといった業務役割を担当する「PO(プロダクトオーナー)」とプロセスマネジメントやピープルマネジメントを担当する「EM(エンジニアリングマネージャー)」の二頭体制で組織運営を行う手法です。

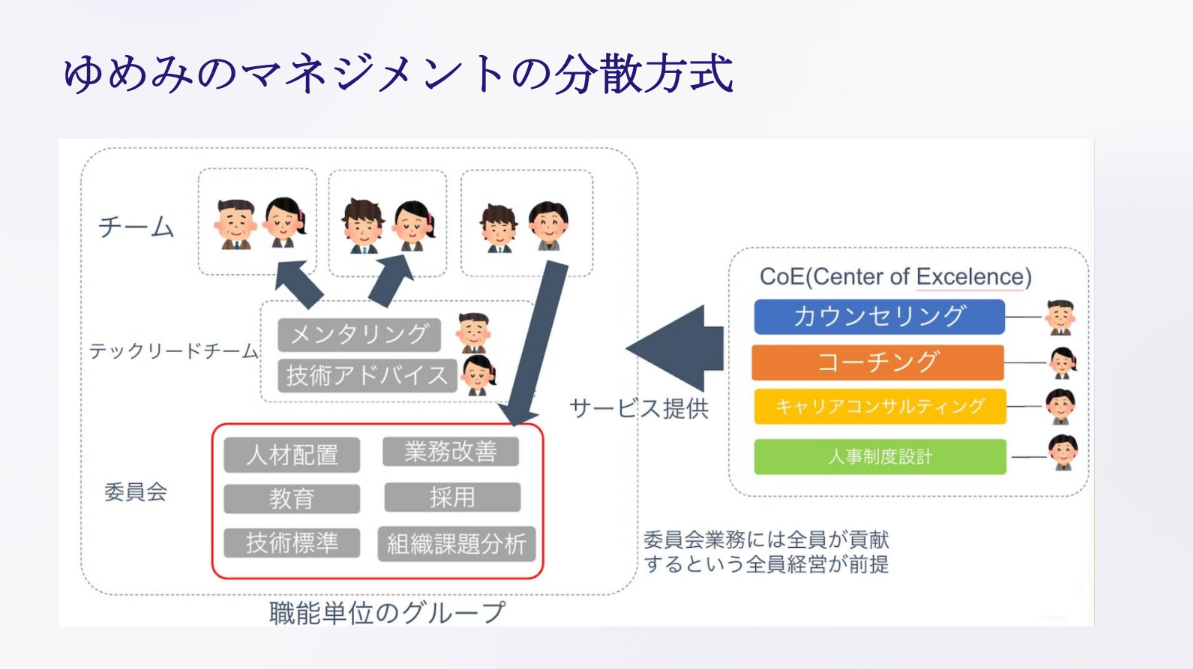

この「PO・EM二頭体制」の原流は2014年にSpotifyが定義した「Spotifyモデル」ですが、同時期に私たちの会社ゆめみでもマトリクス型組織を運営していました。 しかし、EMとPOのコミュニケーションコストが大きくなるなどの課題も生じました。 そこで、ゆめみでは、EMの業務をさらに細分化し、専門性の高いカウンセリング・コーチングや人事設計などは専門組織に任せ、残りのEM業務も明確に細分化してチーム全体で分担する「シェアリングモデル」を実践しています。

これを「委員会方式」と呼んでおり、業務改善や採用など様々な業務をチーム全体で分担します。具体的なイメージとしては、小学校の委員会に近いです。学級委員はいるが、決裁権限を持つ「部長」のような存在ではない。 放送委員、図書委員、飼育委員など、各自の関心や適性に合わせて役割を分担する。これは企業で言えば、かつてのQCサークルのような小集団活動を拡張したものです。

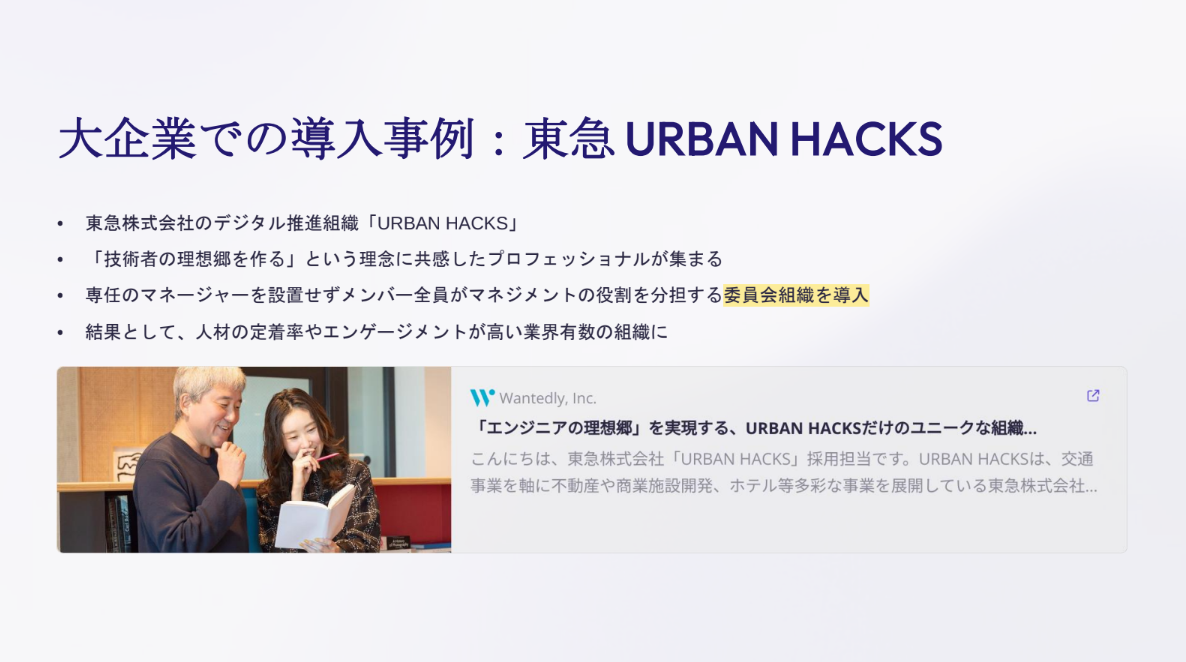

「委員会方式」は規模の小さい会社だからこそ実現可能だと思われがちですが、実は大企業での導入事例もあります。例えば、ゆめみが内製化支援を通して組織変革に携わった東急株式会社の「URBAN HACKS」というDX特別組織では、専任マネージャーを置かずに全員がマネジメントを分担する委員会組織を導入しています。その結果、3年間でデジタル人材が100名規模で集まり、定着率も高く、エンジニアが「就職したい会社」として認識されるようになりました。このように、インターネット的なカルチャーを理解し、適切に組織設計に取り入れることが、定着・成長を見据えたエンジニアの採用戦略では重要です。

「個に依存しない分業」と「個を活かす分業」

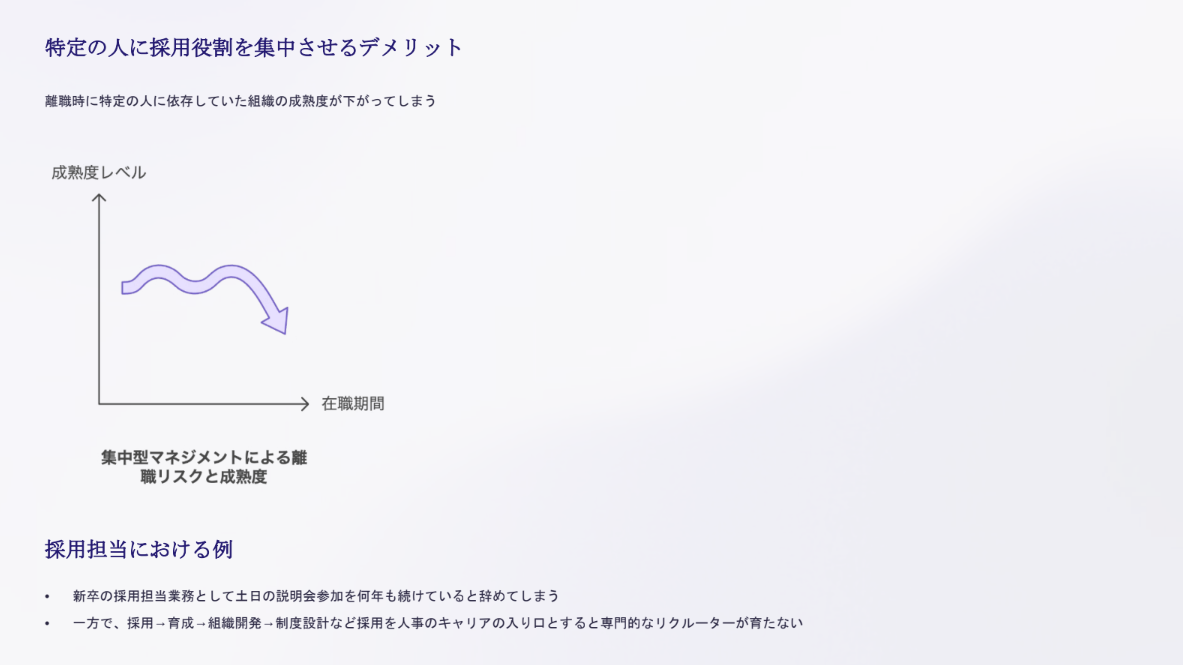

ゆめみが採用場面で選ばれる理由の一つに、採用業務を特定の人に集中させていないという点があります。書類選考や面接調整などの標準化・ドキュメント化できる業務は役割を社員全体で流動的に分担しているのです。一般的には採用業務はEMに割り当てられますが、その人が退職したり異動したりするリスクがあるのに対して、分散型の組織は特定の人に依存しにくく、安定した採用活動が可能になります。

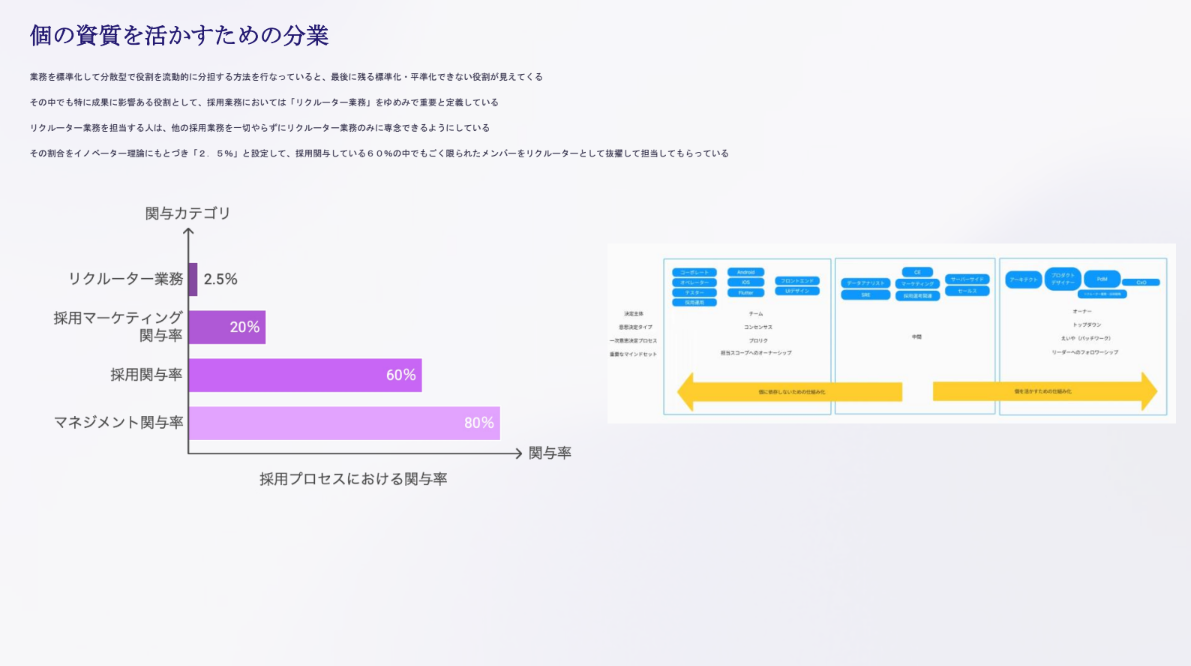

ゆめみでは社員の60%が採用活動に関わっており、そのうち約20%が外部発信活動にも参加しています。多様な人材が地方を含めた様々な場所で接点を持つことで、組織として幅広く多面的な採用活動ができます。多くの人が採用に関わることで、採用業務が複雑化するという課題はありますが、それ以上に採用業務の分散化の恩恵を受けています。

こうした「個に依存しないための分業」を進めていく中で、最後に残るのが、標準化できない「個の資質や特性に依存する」業務です。例えば、ゆめみでは400人の社員のうち2.5%(10人)を選抜し、リクルーター業務に特化させています。彼らは採用業務の中でリクルーター業務のみを担当し、残りの社員が他の採用業務を分担しています。

採用業務の中でも、特に成果に影響の出る役割を「個を活かす分業」として特化させることで、採用の成功率をあげる。ゆめみではリクルーターの一部を「タレント」と呼び、彼らのパーソナルブランディングを強化し、外部への登壇などの活動を促進しています。このように、なんでもかんでも役割を分散化するのではなく、「個に依存しない仕組み化」と「個を活かす仕組み化」の両方をバランスよく使い分けることが組織作りで重要なポイントとなります。

アウトプットカルチャーの定着

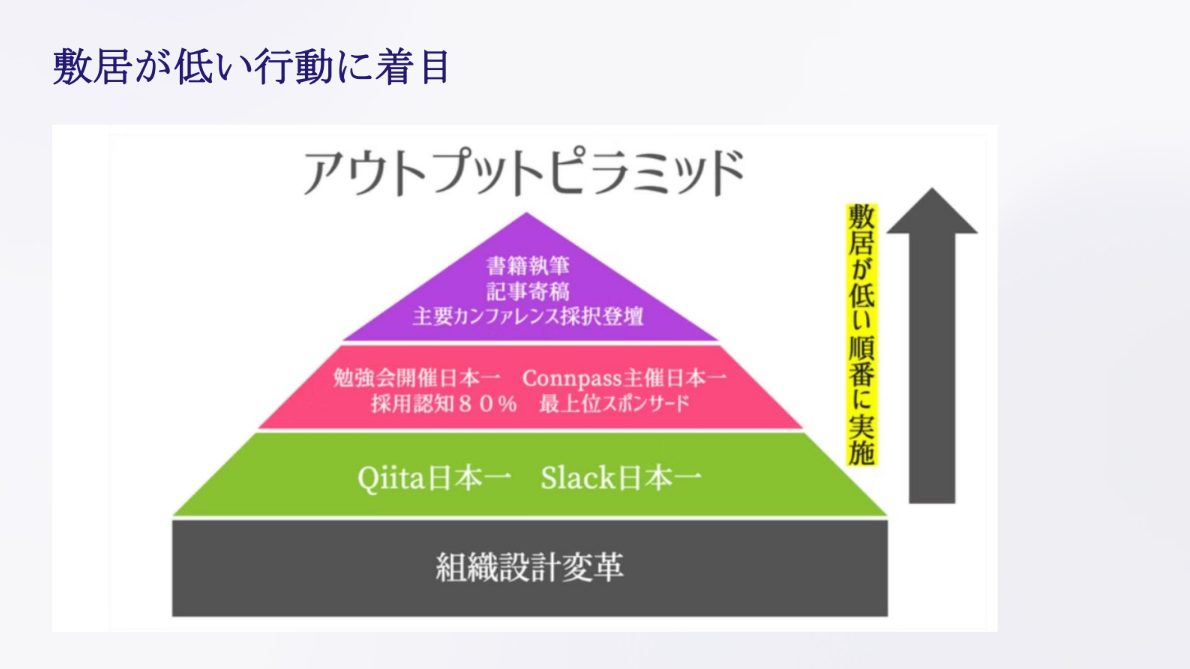

最後に、採用活動においてアウトプットカルチャーという形で行動量を増やしていく取り組みについてお話しします。実はゆめみでも、2017年は「アウトプットが全くない文化」からスタートしました。 最初に取り組んだのは、メンタルバリアを取り除くことでした。「アウトプットなんてなかなかできない」という声に対して、まずアウトプットの定義自体を変えました。 アウトプットとは単に文字として記述するだけでなく、このように話をすることも含まれると定義したのです。つまり、こうして話すことも全てアウトプットなのです。Slackでちょっと呟くことや、Xで少し投稿することさえもアウトプットと捉え、「アウトプットは実は簡単なんです」という認識を広めました。

次に、敷居の低い行動に注力しました。理想的には書籍執筆などの大きな成果を目指しますが、最初はSlackでの発言からスタートし、徐々にステップアップしていきます。例えば、社内勉強会での発表、社内ブログへの投稿、そして外部勉強会での発表というように、ピラミッド状にアウトプットの敷居を上げていき、まずは取り組みやすい活動から始めることを重視しました。

さらに、「ゲーミフィケーション要素」を取り入れてアウトプット活動を盛り上げました。ここで重要なのは、EMやマネージャーの姿勢です。採用マーケティングのためにブログ執筆や登壇を義務として課すと、その「しんどさ」がメンバーに伝わり、「やりたくない」という気持ちが生まれます。そうではなく、EMやマネージャー自身が「これは楽しいぞ」「みんなでやっていこう」という姿勢を示すことが大切です。

実際、私たちはアウトプットキャンペーンを実施し、参加賞を用意したり、抽選で賞金を出したりする大胆な取り組みも行いました。また、発表者だけでなく、「アクセル賞」のような形で勉強会を主催・開催する人を表彰するなど、細かな盛り上げ施策も実行しました。「週1で自分の番が回ってきたらアウトプットする」というノルマ的な発想では、お祭り的なカルチャーは生まれません。アウトプットカルチャーを醸成するには、いかに楽しんでいくかという視点が非常に大切だと考えています。

エンジニア採用の本質と組織づくり

最後に全体のまとめとして、エンジニア採用の本質は採用活動だけではなく、定着と戦力化までを見据えた組織づくりにあります。特に本日お伝えしたかったのは、カルチャーの重要性です。エンジニアにとって、技術力の高い人材と働きたいという願望は本質的ではありますが、それ以上に「エンジニアが活躍できるカルチャーの構築」が成功の鍵となります。段階的な内製化の実現においては、小さくスタートすることが大切です。私たちもそういった意味で、少しずつカルチャーを構築してきました。

また、ゼロから一人で取り組むのではなく、専門家との協働によって、より効果的に内製化を進めることができます。私たちも開発支援を行っていますが、単に一緒にエンジニア同士が仕事をする中で、「ゆめみさんのエンジニアの仕事の仕方や物事への向き合い方、考え方、情報管理の方法が少し違うな」と気づいていただくだけでも、最初の一歩となります。このような形で、私たちはこれからも長く皆さんの組織変革のお手伝いをしていければと考えております。本日は、ご清聴ありがとうございました。